はじめに:東証による「PBR1倍割れ改善」要請

2023年3月31日に、東京証券取引所が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願いについて」を通じて、プライム市場・スタンダード市場の全上場会社を対象に、資本コストや株価を意識した経営の実践を要請した。具体的には、自社の資本コストや資本収益性を的確に把握し、その内容や市場評価に関して、取締役会で現状を分析・評価したうえで、改善に向けた計画を策定・開示し、その後も投資者との対話の中で取組みをアップデートしていく、といった一連の対応の継続的実施を依頼するものとなっている。

市場区分別・業種別の検証

今回の要請は、プライム市場・スタンダード市場の約3,300社に対して一斉に行われたものだが、業種や市場区分が複数ある中でPBR1倍割れ改善要請の意味するところは、各業種・市場区分で同じと捉えて良いのであろうか?その疑問から、本書では筆者なりに検証を試みた。具体的には、東証による市場区分の見直しの議論が開始された2018年から2022年度までの5期に亘り、東証業種別大分類と市場区分ごとに各所属銘柄全体のPBRの推移を追った。

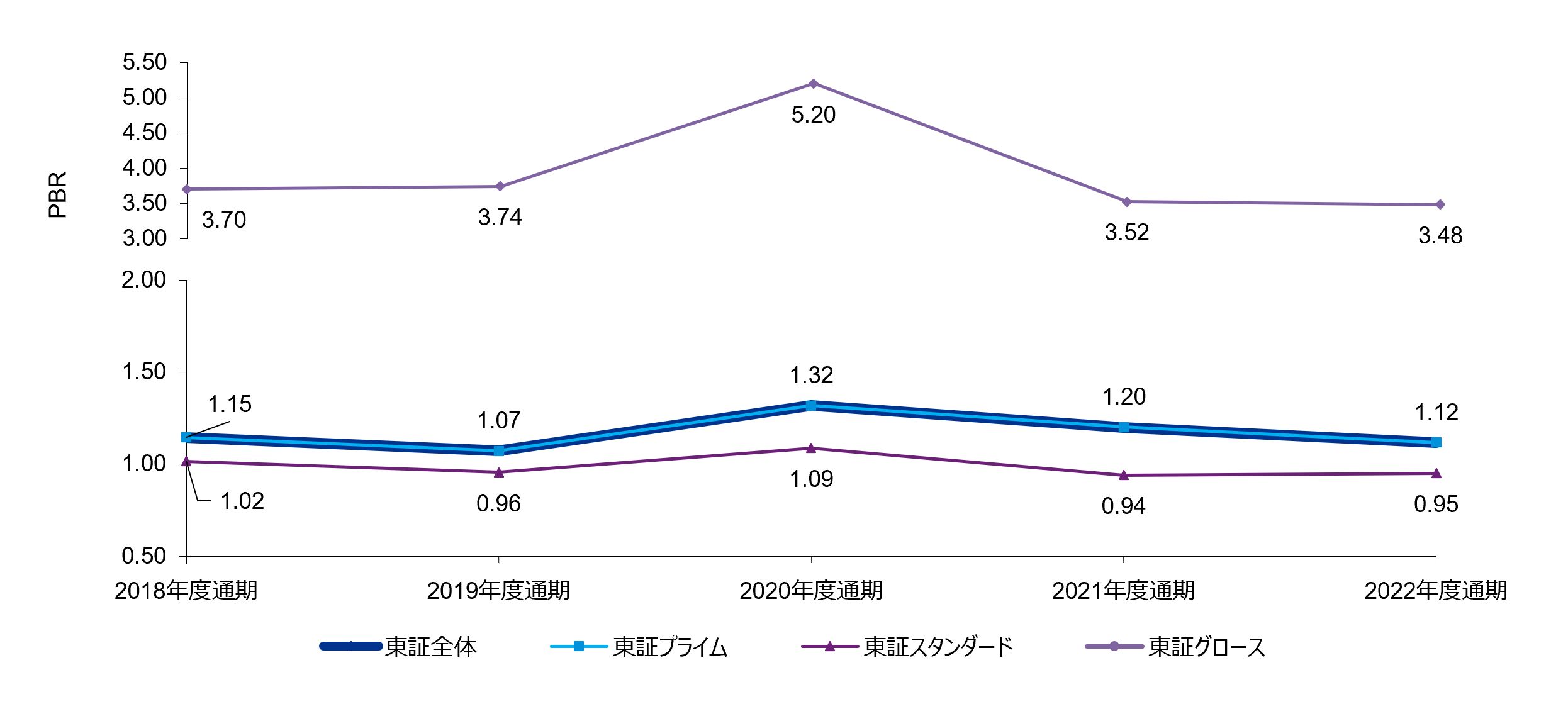

図表1:市場区分ごとのPBR推移

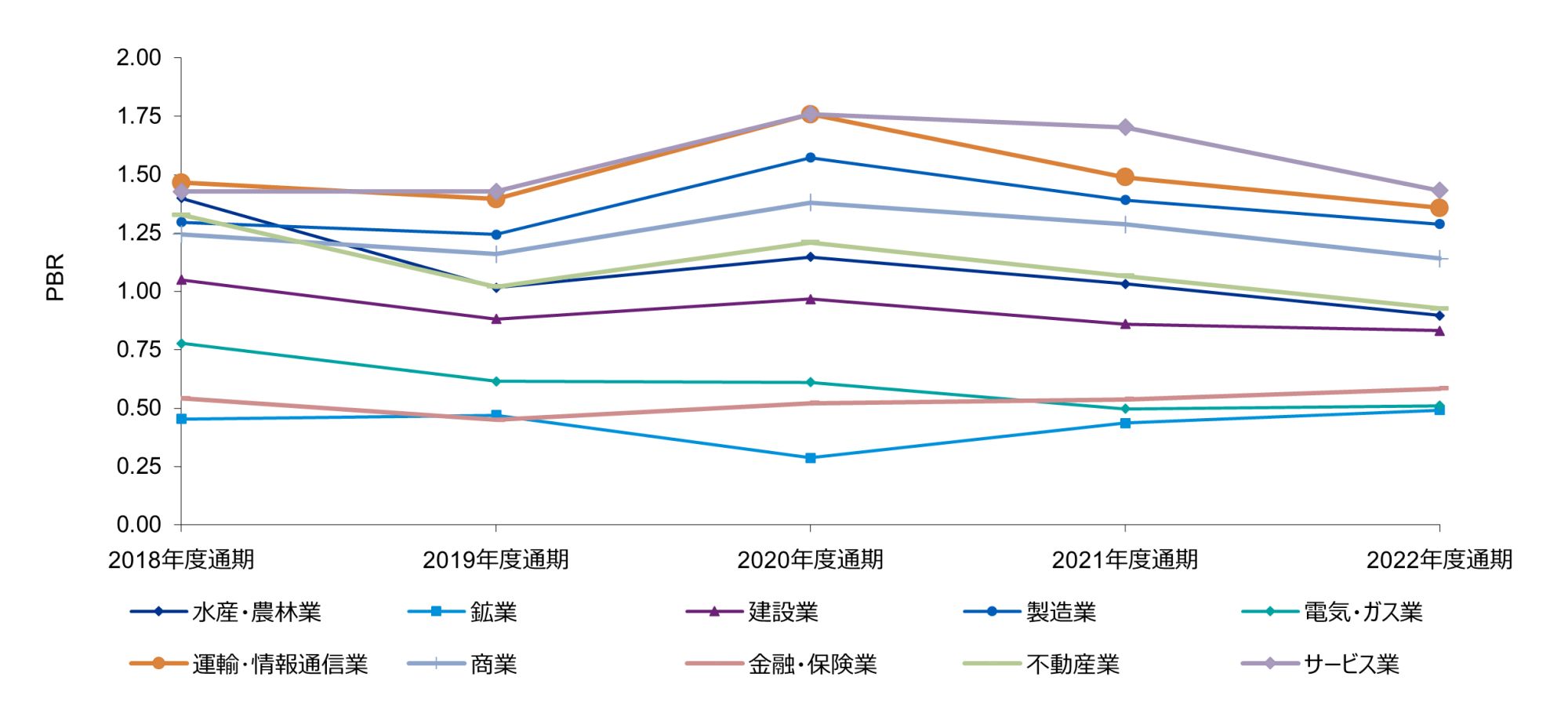

図表2:業種別大分類ごとのPBR推移

出所:SPEEDAを用いて筆者分析

注: 区分別PBRは、2023年8月時点の業種区分及び市場区分を参考に、各所属銘柄が過去も同区分に属していたもの想定し、各所属銘柄の年度別時価総額の総和を、年度別の純資産の総和で除すことで算出している。従い、対象期間中に上場廃止した企業は含まれておらず、また新規上場した企業は上場前の期間は集計に含まれていないため、各年度の所属銘柄数は変動している点に留意されたい。

市場区分別に見ると、現在のスタンダード市場に分類される企業群のPBRの低さが目に留まる。一方で業種別大分類では、鉱業、電気・ガス業、金融・保険業が低迷しているように見える。それでは、業種別大分類別×スタンダード市場の組み合わせで比較してみるとどうなるか。

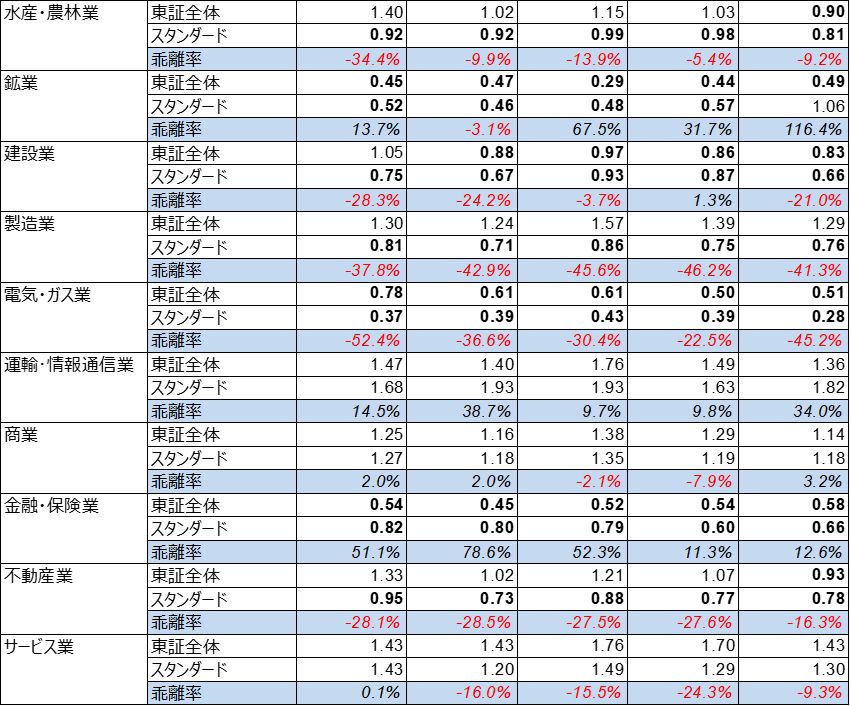

図表3:業種別大分類ごと、東証全体及びスタンダード市場のPBR比較

乖離率=1-(スタンダード市場のPBR/東証全体のPBR)

出所:SPEEDAを用いて筆者分析(PBR1倍割れを太字で表記している。)

東証全体のPBRに比して、スタンダード市場のPBRが大きく下回っている業種としては、製造業と電気・ガス業が目に付くことが分かる。大分類としての製造業は、中分類では16業種から構成されることから、スタンダード市場に属する製造業の中分類16業種について掘り下げてみると、図表4の結果となった。出所:SPEEDAを用いて筆者分析(PBR1倍割れを太字で表記している。)

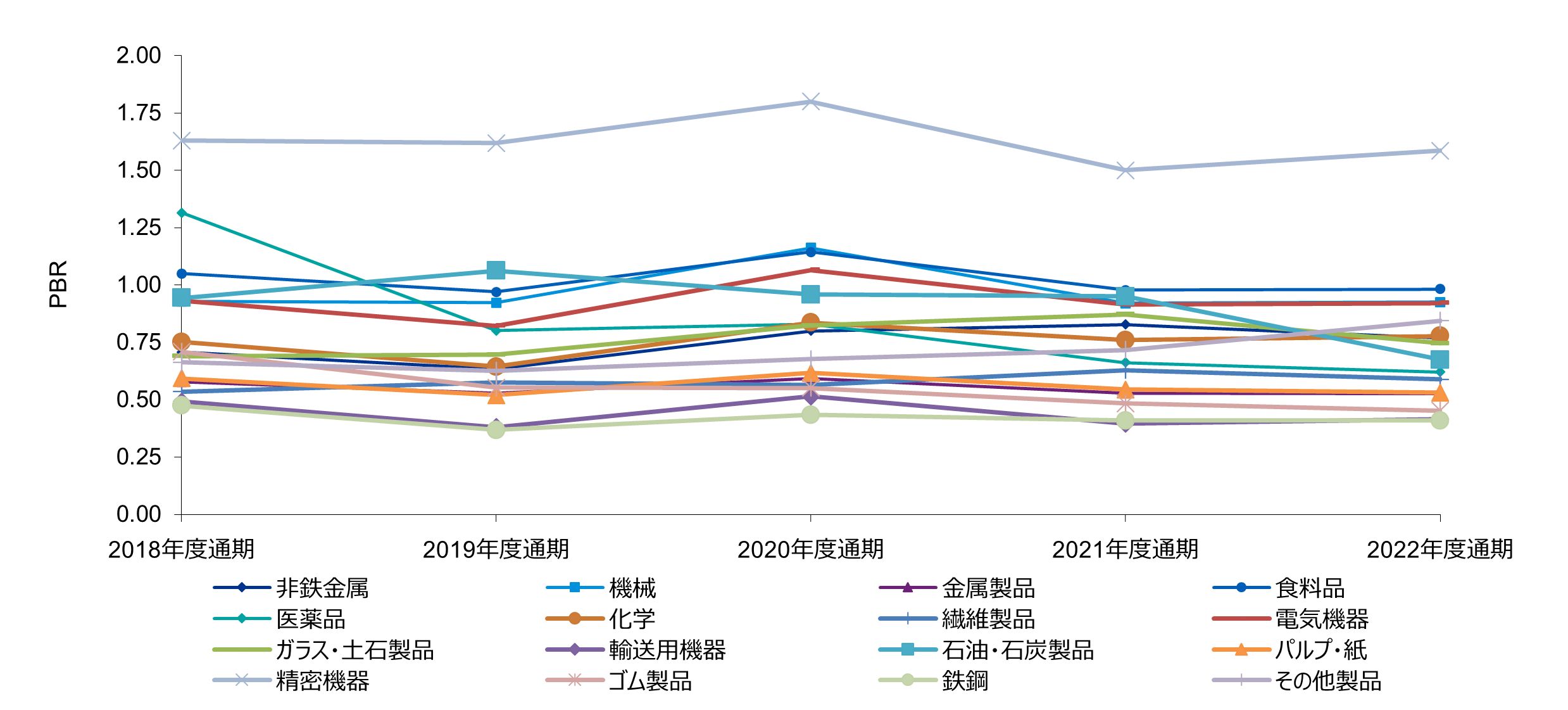

図表4:スタンダート市場に属する製造業16業種のPBR推移

製造業の中分類別でみると、精密機器を除くすべての業種がスタンダード市場においてはPBR1倍を下回っていることが見て取れる。

一律に語られることに対して注意すべきこと

一般的に、PBRが1倍を下回るのは、資本コストを上回る自己資本利益率(ROE)を上げていないからと言われるが、上記の通り業種や市場区分によってバラツキが大きい中で、一律にPBR1倍を基準に議論されることが適切なのだろうか?PBR1倍を上回っている企業であっても同業種の競合他社比で株価が低迷している企業もあれば、PBR1倍を下回っていても競合他社比で好況の企業も存在するであろう。株式投資家も短期的な利益を追求する投資家もいれば、中長期的に安定したリターンを求める投資家も存在し、様々な思惑の下で日々の市場株価が形成されているのである。プライム市場とスタンダード市場に上場する約3,300社を1つの指標で議論することは、分かりやすくて横比較しやすいという側面があるものの、各企業群が置かれている規模別および業種構造的な状況を棚に上げているようにも感じるところである。

もちろん、低PBRや低迷する株価を各企業が放置して良いと言いたい訳ではない。各企業は株価を意識した日頃の弛まぬ努力が求められることは否定しない。ただ、上記の検証結果のように業種や市場区分によって低PBRのグループが存在する現実に目を向けると、各グループの構造上の理由によって各社の個別の企業努力に任せるだけでは限界があると感じるところである。これを改善するには、業界全体として或いは資本市場全体として各企業が株価向上に取り組みやすい環境づくりに取り組むべきであろうと強く認識するところである。

M&A従事者としてできること

PBRを向上させるには、(1)分子である株価を上げるか、(2)分母である1株当たり純資産を下げるか、(3)その組み合わせか、が求められるが、企業の成長と直接リンクするのは(1)であり、すなわち株主価値ないしは企業価値の向上が王道と言えよう。実際、東証の要請の中でも「企業価値向上」という言葉が使用されているが、これは言わずもがなPBRの分子に寄与するものである。

日本の人口が減少に転じて久しい中で、日本企業の内、個社レベルでオーガニックでの成長機会を追求できる企業や業種は限定的と考えられ、インオーガニックな成長、すなわちM&Aを活用することは有効な企業成長の機会の1つである。しかしながら、実際にM&Aを実施したことがある、もしくは企業価値向上の施策の1つとしてM&Aを掲げている東証上場企業はどれほどあるだろうか?もしM&Aを現実的な選択肢として想定できない企業が多数存在するとなると、そこにはやはり構造上の課題があるのかもしれない。

M&Aの過程には様々なステークホルダーが存在する。具体的には買い手・売り手・対象会社という所謂プリンシパル、そして各プリンシパルの従業員・株主や債権者、当該事業に係る取引先や顧客、M&A関連法令・税制とそれらを司る各種当局、円滑な取引実行に欠かせない弁護士・税理士・会計士・フィナンシャルアドバイザー等の外部専門家が挙げられる。現在のM&A実務は、こうした各ステークホルダーの先人たちによって、過去のM&Aを通じて得られた英知の集積として築き上げられてきたものであるが、それでもなおM&Aに躊躇する企業が多数存在するのであれば、現役のM&A従事者として、よりよいM&A実務環境の整備に尽力する責務があるのではないだろうか?プリンシパルであれば自身のM&Aリテラシーの向上、法律および税務専門家や関連当局であれば現状のM&A関連法令や税制の改善、株主や債権者であれば買収資金提供の在り方、フィナンシャルアドバイザーであれば各企業のニーズにマッチする買収ターゲットの発掘、等、それぞれの立場から検討すべき課題はいくらでもあろう。

こうしてみると、今般の東証による「PBR1倍割れ改善」要請は、表面的には上場各社に対して個別の努力を促すシンプルなメッセージであるかもしれないが、東証の立場からでは直接的に触手を伸ばすことが難しい上場会社以外の各ステークホルダーに対して、日本企業全体の企業価値向上に向けて何をすべきかを検討してもらうカンフル剤の1つとしての思惑もあったのかもしれないと考えると、合点がいくところである。

おわりに

東証によるプライム市場・スタンダード市場の全上場会社を対象とした「PBR1倍割れ改善」要請についてどう受け止めるかを検討する上で、業種別・市場区分別の検証を行ったわけだが、結論としてはPBRの低迷は個社だけの問題と捉えず、企業価値向上に向け業界全体として取り組むべき課題であることを再認し、企業の成長手段としてのM&Aに携わるステークホルダーとして何が出来るかを考える契機となった。

本書の読者は少なからずM&Aに関与している、もしくは関与する可能性のある方々であると思料する。折しも、本年8月31日に経済産業省から「企業買収における行動指針」が公表された。M&Aは企業価値向上に向けた施策の1つではあるが、インオーガニックであるがゆえに非連続なイベントである。連続的な日常業務の延長線ではなかなか考える機会に恵まれない虞があり、読者諸氏におかれても本書が各々の立場からM&Aリテラシーの向上、ひいては日本企業の企業価値向上に何が必要か、何ができるかを考える契機となれば幸いである。

※本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをお断りいたします。

執筆者

関連リンク

- M&A Commentary #9 金融業から非金融業への越境 〜規制緩和と資本の論理の共鳴〜

- M&A Commentary #8 2024年のM&A動向についての振り返り

- M&A Commentary #7 事業承継型M&Aの現在地 ~後継者問題は解決するか~

- M&A Commentary #6 ますます期待される社外取締役の役割と経営者の覚悟

- M&A Commentary #5 2023年のM&A動向についての振り返り

- M&A Commentary #3 スタートアップ企業による資本業務提携から学ぶM&Aのポイント

- M&A Commentary #2 海外法人売却増加の背景と売却時における実務上の留意点

- M&A Commentary #1 事業成長における資本政策 - ゴールはIPOだけではない