目次

はじめに:大企業における新規事業開発の現在地

近年、日本の大企業ではデジタル技術の進展や市場変化を背景に、新規事業開発が活発化しており、CVCや社内ベンチャー、スタートアップとの共創などの仕組みが広がっています。

しかし、こうした取組みにもかかわらず、多くの企業では「新規事業がスケールしない」という課題が顕在化しています。PoCや小規模実証は成功しても、事業化や収益化、さらには数十~数百億円規模の成長に至るケースは少なく、実際にKPMGには「(1)事業アイデアは多数あるが小粒でスケール感がない」「(2)PoCは成功するが、事業化・収益化に至らない」「(3)スケールに必要な投資(ヒト・モノ・カネ)が得られない」といった相談が数多く寄せられています。

【KPMGに寄せられる相談事例】

出所:KPMG作成

なぜ、大企業は豊富な資金やブランド力を持ちながら、スケールに苦戦するのでしょうか。

本稿では、事業スケールを阻む典型的な課題と、それに対する実践的な打ち手を整理、企業が新規事業を「立ち上げる」から「育てる」へと進化させるためのヒントを提示し、次の10年に向けた成長戦略の一助とします。

1.なぜスケールしないのか?大企業が直面する3つの仕組みの課題

【スケールを阻む仕組みの課題】

出所:KPMG作成

課題(1)事業アイデアのスケーラビリティ不足

新規事業のアイデア自体が、そもそも将来的に十分な市場規模や成長性を持たない場合があります。市場が小さい、競争優位性を築けない、自社アセットとの親和性が低い、こうした要因は、初期段階で見過ごされがちです。

課題(2)事業アイデアの評価基準・見極めが不適切

事業アイデアの評価や投資判断が、スケールを前提としていないケースも多く見られます。

課題(3)ローンチ後の組織・制度支援が不十分

事業立ち上げ後、スケールに必要な知見や制度が不足している企業は少なくありません。専任組織がなく、マーケティング・営業・法務・人材などのリソースを横断的に動かせないため、事業の成長が難しくなります。

2.スケールを実現させる3つの仕組み

【スケールを実現させる3つの仕組み】

出所:KPMG作成

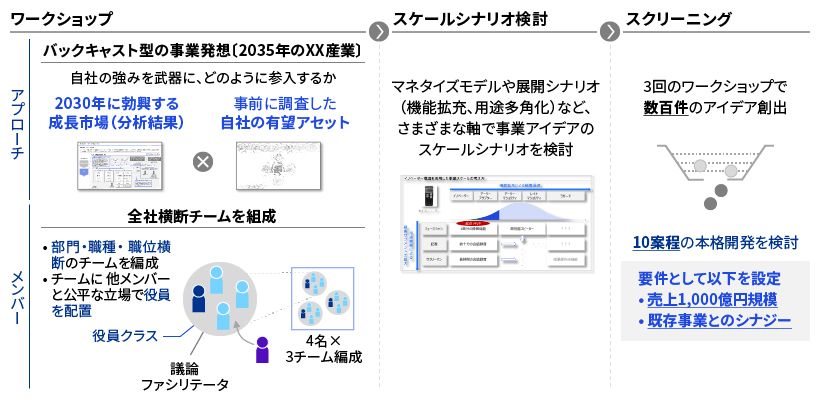

仕組み(1)構想段階でスケーラビリティを組み込む:未来洞察×アセット起点の発想+スケールシナリオの設計

新規事業は、短期的な市場や既存顧客の延長線上のみでは大きな成長が見込みにくいため、将来の成長市場を見据えた構想が不可欠です。そのため、2035年などのターゲット年から逆算し、売上規模の閾値や市場成長性を基準にアイデアをスクリーニングすることが重要です。

具体的には、全社横断ワークショップを実施し、役員を含むクロスファンクショナル・チームでスケール前提のアイデアを量産することも一案です。さらに、出てきたアイデアは初期段階で「どのように10倍・100倍にするか」を複数パターンで描き、スケールシナリオを評価軸に組み込むことで、スケール実現の確度を高めます

【実施イメージ】

出所:KPMG作成

仕組み(2)スケールを前提とした投資判断の実施:ステージゲートの再定義

ステージゲートは、単にアイデアをふるい落とす仕組みではなく、ゴール(規模×時間軸)から逆算して投資と学習を進めるためのプロセスです。各ゲートでは、必要な投資額や検証要件を明示し、評価基準を顧客・市場、競争優位、収益性、展開シナリオなど多面的に設定します。

そのうえで、資金使途(人件費、R&D、試作、量産設計、販促など)を事前に棚卸しし、スケールに必要な投資を十分に行えるようなルールを設計することが重要です。これにより、投資判断の透明性と継続性を確保できます。

【ステージゲートの設計イメージ】

出所:KPMG作成

【事業ステージ別のモニタリングすべきKPIイメージ】

出所:KPMG作成

仕組み(3)ローンチ後の支援体制の構築

新規事業をスケールさせるには、構想段階や投資判断の仕組みを整えるだけでは不十分であり、ローンチ後に急速な成長を実現するための「実行体制」をどう構築するかも、スケールの成否に大きく影響します。ここで重要なのは、既存組織の延長ではなく、スケールを目的とした専任体制と、外部・内部リソースを戦略的に組み合わせることです。

【ローンチ後の支援体制】

出所:KPMG作成

3.仕組みだけでは足りない:成果を阻む経営者の姿勢と2つの突破口

【経営者の姿勢に起因する課題】

出所:KPMG作成

こうした背景を踏まえると、どれほど優れた仕組みを整えても、経営トップが明確な方向性を示し、長期的な視点で意思決定を行わなければ、仕組みは形骸化し、現場の行動変容も起きません。重要なのは、経営者自らが新規事業を“企業の未来を左右する戦略課題”として位置付け、その意志を組織全体に浸透させることです。では、どこから着手すべきでしょうか。すべてを一度に変えることは現実的ではありません。まずは、経営層と現場の認識を揃え、リソースを引き出すための“起点”をつくることが求められます。そのためのポイントは、次の2つに集約されます。

【取り組むべき打ち手】

出所:KPMG作成

4.KPMGによる支援

【KPMGの支援事例】

出所:KPMG作成

最後に

執筆者

KPMGコンサルティング

執行役員 パートナー 青木 聡明

シニアストラテジーアソシエイト 根来 和弘