「企業内容等の開示に関する内閣府令」( 以下、「開示府令」という)等の改正により、2025年3月期の有価証券報告書において、投資家の関心も高く、重要な2つの項目の開示の拡充が、2025年3月期以降の有価証券報告書から適用となります。

1つは、「重要な契約等」の開示で、従来「経営上の重要な契約等」とされていた項目ですが、わが国企業の開示が同様の制度を有する諸外国と比較して不十分であることから、投資判断にとって重要(material )な契約等として新たに3つの個別分野の類型を明示して、企業・株主間のガバナンス等に関する合意や財務制限条項( コベナンツ)の開示の拡充を求めるものです。

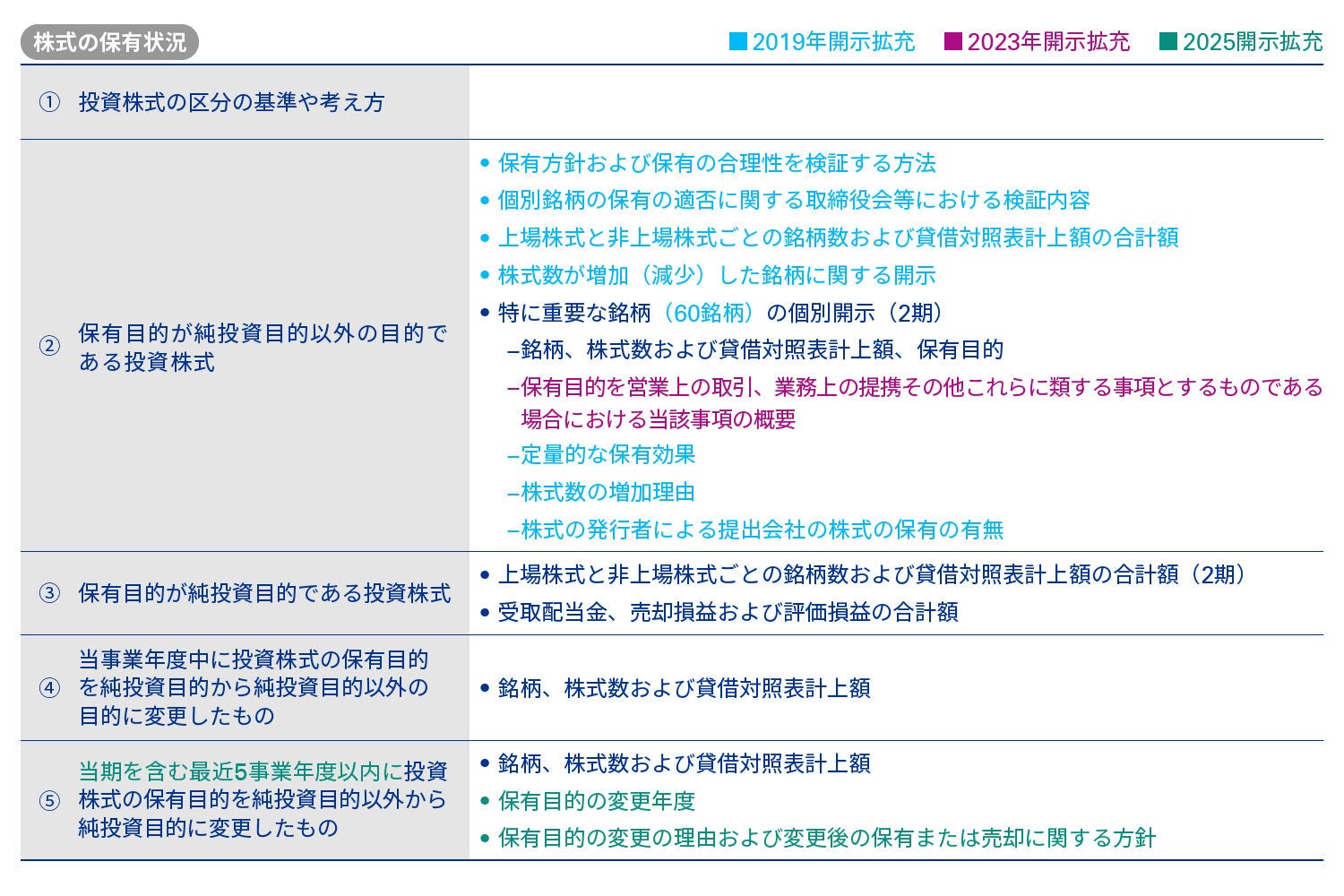

もう1つは、「株式の保有状況」の開示であり、近年、いわゆる政策保有株式に関する開示の拡充が行われてきていますが、「保有株ウォッシュ」といわれるように、純投資目的に振り替えた株式について、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっているものがあるとの指摘に対応するため、新たに保有目的の変更の理由や変更後の保有または売却に関する方針等、純投資目的への変更に関する開示を拡充するものです。

本稿では、本改正の趣旨や背景、具体的な改正内容を解説するとともに、開示における留意点を紹介します。なお、本文中の意見に関する部分は筆者らの私見であることをあらかじめ申し添えます。

Point

1.有価証券報告書における開示の拡充 2025年3月期の有価証券報告書において、投資家の関心も高く、重要な開示である「重要な契約等」の開示と「株式の保有状況」の開示が拡充される。 2.開示が必要とされる投資判断にとって重要(material )な契約等の明確化 企業・株主間のガバナンス等に関する合意や財務制限条項(コベナンツ)の開示が必要となるため、既に締結済みの契約や連結子会社の契約も含め、漏れなく情報が収集できているかなど、十分な検討が必要となる。 3.政策保有目的から純投資目的への変更に関する開示の拡充 投資株式の保有目的を政策保有目的から純投資目的に変更した場合、当事業年度を含む過去5事業年度に遡って、銘柄、株式数、保有目的の変更理由や変更後の保有または 売却に関する方針等の開示が必要となる。 4.「純投資目的」の考え方の明確化 発行者との関係において提出会社による売却を妨げる事情が存在する株式は、純投資目的で保有しているものとはいえないなど「 純投資目的」の定義が明確化されたため、保有区分を見直さなくてよいか検討する必要がある。 |

Ⅰ .「重要な契約等」の開示に関する改正

1. 新たな開示要求事項

本改正では、これまで「経営上の重要な契約等」とされてきた開示項目名が「重要な契約等」に変更されるとともに、①企業・株主間のガバナンスに関する合意②企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意③ローン契約と社債に付される財務上の特約、の3類型について、有価証券報告書において重要な契約等として開示すべき内容が明確化されています(図表1参照)。

企業・株主間の合意(①および②)については、資本業務提携契約やアクティビストとの和解契約がある場合や、有価証券報告書の提出会社( 子会社)が親会社との間で経営管理契約等を締結している場合などに開示の要否の検討が必要になると考えられます。また、ローン契約と社債に付される財務上の特約(③)については、開示の閾値が設けられている点に留意が必要です。

図表1 有価証券報告書において重要な契約等として新たに開示が必要となる事項

| 項目 | 開示が必要となる場合 | 開示事項 |

|---|---|---|

| 企業・株主間のガバナンスに関する合意 | 提出会社( 提出会社が持株会社の場合には、その子会社を含む)の株主との間で、以下のガバナンスに影響を及ぼし得る合意を含む契約( 重要性の乏しいものを除く)を締結している場合

|

|

| 企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意 | 提出会社の株主( 大量保有報告書を提出した株主)との間で、以下の株主保有株式の処分等に関する合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く)を締結している場合

|

|

| ローン契約と社債に付される財務上の特約 | 提出会社または連結子会社が、財務上の特約その他当該提出会社(連結子会社の場合は連結会社)の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のある特約が付されたローン契約の締結または社債の発行を行い、その残高が連結純資産額の10%以上である場合(同種の契約・社債はその債務の期末残高を合算) |

(ⅱ)社債

|

出所:開示府令第三号様式記載上の注意( 13 )で準用される同第二号様式記載上の注意(33)f~hを基にKPMGジャパン作成

2. 全般的な留意点

有価証券報告書において重要な契約等の開示を行ううえでの全般的な留意点は図表2に記載のとおりです。

なお、重要な契約等に記載すべき事項を有価証券報告書の他の箇所に記載して省略することも可能ですが、その場合には重要な契約等に他の個所において記載している旨を記載する必要があります(開示府令第三号様式記載上の注意(13)で準用される同第二号様式記載上の注意(33)f~h)。

図表2 重要な契約等の開示を行う上での全般的な留意点

| 項目 | 留意点 |

|---|---|

| どのような合意が開示対象になるか |

|

| どの程度の内容まで開示するべきか | 契約・合意の内容や取締役会における検討状況、財務上の特約の内容等の開示事項については、投資者の投資判断や投資家との建設的な対話に資する具体的な内容を開示することが期待される |

| 当事者間の合意による契約上の守秘義務(秘密保持義務)がある場合 | 法令上の開示の要請は、当事者間の合意による契約上の守秘義務( 秘密保持義務)に優先することから、当該契約が法令上の開示対象に該当する場合には、契約上の守秘義務の有無にかかわらず、これを開示する必要がある |

出所:「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方( 2023年12月22日)(以下「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)」という)No.6-8, 18-22を基にKPMGジャパン作成

3. 企業・株主間の合意

有価証券報告書において企業・株主間の合意(①ガバナンスに関する合意、②株主保有株式の処分・買増し等に関する合意)に関する開示が必要となるケースとしては、資本業務提携契約やアクティビストとの和解契約等がある場合や、親会社との間で経営管理契約等を締結している場合などが想定されます1。

なお、企業・株主間の合意について、重要性の乏しい合意は有価証券報告書における開示の対象外とされています。重要性が乏しいかどうかの判断にあたっては、当該契約における合意が、提出会社等のガバナンスもしくは支配権または市場等に与える影響の程度や当該契約が通常の事業過程において締結されたものであるか否か等を考慮して判断します(開示ガイドライン5-17-6)。

4. ローンと社債に付される財務上の特約

(a) 財務上の特約とは

「財務上の特約」は、提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約と定義されています(開示府令第19条2項12号の4柱書)。

純資産額維持や利益維持等、財務指標の維持を目的とし、その抵触時の効果が期限の利益を喪失するものについては「財務上の特約」に該当する一方、財務指標の維持を目的とするものではない、配当制限や担保提供制限といった財務制限条項やレポーティング・コベナンツそれ自体については、「財務上の特約」に該当しないとされている点に留意が必要です2。なお、「財務上の特約」に該当しないような特約であっても、基準となる指標や抵触の際の効果、特約に定める事由が発生する蓋然性等を踏まえ、財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性がある特約に該当する場合は、有価証券報告書における開示が必要となります3。

(b) 開示の閾値を上回るかどうかの判定

前述のとおり、有価証券報告書の提出会社または提出会社の連結子会社が財務上の特約等の付されたローン契約の締結または社債の発行をしており、その期末残高が連結純資産額の10%以上である場合、有価証券報告書における開示が必要となります。

ここで、連結純資産額の10%以上であるかどうかを判定するにあたっては、「同種の特約」が付されているローン契約または社債の期末残高を合算して判定することになりますが、ローン契約と社債の残高を合計して開示の有無を判断する必要はなく、ローン契約ごとまたは社債ごとに合算して開示の有無を判定することになります4。

また、「同種の特約」については、基準となる財務指標およびその値が同一であるものをいい、貸し手の異同を問わないとされていますが、基準となる財務指標またはその値が異なる場合であっても、その差異の内容および程度に照らして実質的に同種と認められるものについては、これを「種の特約」として取り扱うことに留意

が必要です( 開示ガイドライン5-17-7)。

たとえば、財務上の特約の抵触事由の基準となる財務指標やその値が完全に一致はしていなくても、その差が僅少である場合は、実質的に同種と認められるケースに該当すると考えられます。また、ある財務指標が一定の値を維持できなかった場合に、提出会社のキャッシュ・フローにどの程度の影響が生じ得るのかについて投資家に適切な情報提供を行うといった観点から、複数のローン契約や社債を合算して開示を行うことが、投資者の投資判断にとって有用と考えられるものについては、合算のうえ、柔軟に開示を行うことが望ましいとされています5。なお、財務上の特約すべてが一致していなくとも、特定の財務指標に係る特約が一致している場合には、「同種の特約」としてこれを合算する必要がありますので、この点についても併せて留意が必要です6。

(c) 留意が必要なケース

(ⅰ) 連結子会社が上場している場合提出会社の連結子会社が締結した財務上の特約であっても、当該特約に定める条件に抵触した場合には、提出会社の財政状態等に影響が生じることから、当該提出会社に対する投資判断にとって重要な情報と考えられます 。したがって、たとえ、連結子会社において開示がされていたとしても、当該連結子会社が締結した財務上の特約による影響が重要なものである場合には、提出会社においても開示が必要になると考えられます7。

(ⅱ) 特定融資枠契約

特定融資枠契約(いわゆるコミットメントライン契約)は、財務上の特約が付されたローン契約には含まれません( 開示ガイドライン5-17-2)。ただし、特定融資枠を利用したローン契約に財務上の特約が付されており、当該契約の期末残高が前述の開示基準を上回る場合には、その抵触が他の債権者のキャッシュ・フローに重要な影響を与えると考えられることから、開示が必要となります8。

(ⅲ) ノンリコースローン

ノンリコースローンのように、特定の資産の全部または一部および当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産および当該収益以外の収益に遡及しない旨の合意があるローン契約については、有価証券報告書への記載について、ローン契約に係る債務の元本の額に代えて、当該資産および収益の評価額等に照らして想定される損失の額により判断ができるとされています。このため、その元本額が開示の閾値を上回る場合であっても、当該資産および収益の評価額等に照らして想定される損失の額が当該基準を下回ることが明らかである場合には、開示は不要となります(開示ガイドライン5-17-3)。

なお、SPCを利用したノンリコースローンの場合には、SPCへの出資額が「想定される損失額」であると考えられます9。

(d) 個別の開示事項に関する補足

要件に該当した場合に開示が必要となる事項は、前述の図表1に記載したとおりですが、このうち、「財務上の特約」については、抵触事由の基準となる財務指標の内容やその値、財務上の特約に抵触した際の効果等を記載すること、「担保の内容」については、財務諸表における担保付資産の注記等を参考に具体的な記載を行うことがそれぞれ考えられます10。また、「ローン契約の相手方の属性」については、「個人」や「事業会社」のほか、金融機関については、金融庁のホームページに掲載されている免許の区分11に応じ、都市銀行、地方銀行、協同組織金融機関等といった記載を行うことが考えられますが、提出会社の判断において、個社名を開示することは妨げられません12。

5. 適用時期

本改正の施行日は2024 年4月1日であり、2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から開示上の対応が必要となります。ただし、施行日より前に締結された重要な契約については、守秘義務等の観点から見直しの必要があるものも含まれ得ることを踏まえ、2025年4月1日より前に開始する事業年度に係る有価証券報告書までは、記載省略の旨を記載することによって、その記載の省略が可能とされています13。なお、当該経過措置の対象に社債は含まれません14。

施行日より前に締結された重要な契約については、たとえば3月決算の会社であれば、2025年3月期の有価証券報告書では記載の省略が可能となりますが、2026年3 月期の有価証券報告書からは、当該契約も含めて記載を行うことが必要となります。

5. 適用時期

本改正の施行日は2024 年4月1日であり、2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から開示上の対応が必要となります。ただし、施行日より前に締結された重要な契約については、守秘義務等の観点から見直しの必要があるものも含まれ得ることを踏まえ、2025年4月1日より前に開始する事業年度に係る有価証券報告書までは、記載省略の旨を記載することによって、その記載の省略が可能とされています13。なお、当該経過措置の対象に社債は含まれません14。

施行日より前に締結された重要な契約については、たとえば3月決算の会社であれば、2025年3月期の有価証券報告書では記載の省略が可能となりますが、2026 年3 月期の有価証券報告書からは、当該契約も含めて記載を行うことが必要となります。

Ⅱ.「株式の保有状況」の開示に 関する改正

1. 背景および経緯

有価証券報告書の「株式の保有状況」の開示は、2010年3月に改正された開示府令により導入されています。その後、2019年1月には政策保有株式の保有の合理性を検証する方法等の開示、個別開示の対象となる銘柄数を60銘柄に拡大する等の改正が行われ、2023年3月の改正では、保有目的が営業上の取引や業務上の提携などの場合には概要を記載する等、政策保有株式に関連する開示の充実は継続的に求められてきました( 図表3参照)。

また、2015年6月に適用された「コーポレートガバナンス・コード~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」においても、【原則1-4】として、政策保有に関する方針を開示すべき等と記載され、2018年6月には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方を示すべき等の改正に加えて【補充原則】が追加される等、政策保有株式の開示に対する対応が求められてきました。

政策保有株式については、従来から安定株主の存在が企業経営に対する規律の緩みを生じさせているのではないかとの指摘や、保有に伴う効果が十分検証されず資本効率が低いとの指摘があり、各社において縮減に向けた取組みが進められています。

しかし、開示については、金融庁による令和5 年度の有価証券報告書レビューにおいて純投資目的に保有目的を変更した株式について実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっているケースが見受けられるなど課題が識別されています。

加えて、2024年6月に公表された「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」においても、純投資目的への変更についてはその理由の開示が求められていないことから実態が不透明になっているなどと指摘がなされ、制度改正等の今後の方向性が提言されました。さらに、2024年8月に金融庁から公表された「2024事務年度金融行政方針」において、「政策保有株式の開示の適切性について有価証券報告書レビュー等で検証を行うとともに、政策保有株式に係る開示事項の追加等を検討する」との方針が示されました。

こうした経緯から、今般、有価証券報告書における「株式の保有状況」の開示に関して、改正が行われています。

出所: 金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式(記載上の注意)(58)株式の保有状況を基にKPMGジャパン作成

2. 開示内容の改正

本改正により、当事業年度を含む最近5 事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式( 当事業年度末において保有しているものに限る) について、以下の開示を求めることとされています( 開示府令第二号様式(58)f )。

- 銘柄

- 株式数

- 貸借対照表計上額

- 保有目的の変更年度

- 保有目的の変更の理由および変更後の保有または売却に関する方針

改正前の開示対象は当事業年度分のみでしたが、本改正により対象年度は5事業年度に拡大し、変更年度、変更理由および変更後の保有または売却に関する方針に関する開示が追加されました。

また、純投資目的に保有目的を変更した後の保有または売却に関する方針については、以下を具体的に記載することが考えられるとされています15。

- 売却方針である株式については、売却予定時期を明示すること。

- 売却予定時期の記載が困難な場合、売却を実現する際の考慮要素など、売却の時期に関する会社の考え方を具体的に記載すること。

- たとえば、「発行企業のガバナンスや業績・株主還元姿勢の変化、株価の推移等を参照」するような場合には、これらの要素がどのような状況になれば売却または保有に関する方針がどのように変化するのかを記載すること。

3. 「純投資目的」の定義の明確化

企業内容等の開示に関する留意事項について(以下、「開示ガイドライン」という) も開示府令に合わせて改正され、「純投資目的」の考え方が明記されました( 開示ガイドライン5-19-3-2)。「純投資目的」の考え方は、2019年1月の改正時に金融庁の考え方が示されていましたが、当該考え方を踏まえて、「純投資目的」とは、もっぱら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とすることと定義されています。また、具体例として、以下の考え方が明記されました。

• 当該株式の発行者等が提出会社の株式を保有する関係にあること、当該株式の売却に関して発行者の応諾を要することなどにより、発行者との関係において提出会社による売却を妨げる事情が存在する株式は、純投資目的で保有しているものとはいえないことに留意 する。

ここで、「当該株式の売却に関して発行者の応諾を要する」とは、提出会社と発行者との間の契約、取決め、慣行等により、提出会社の意思による発行者株式の売却が妨げられている事情があることをいい、必ずしも法的に売却が禁止されることまでは要しないと考えられています16。

また、「売却を妨げる事情」については、以下の考え方が示されています。

• 「 売却を妨げる事情」は「発行者との関 係において」存在するものであることが重要である。たとえば、新規公開株式に付されたロックアップによる譲渡制限は、株式の需給関係の安定のために証券会社等と一定の大株主との間で締結されるもの、非上場株式に付される譲渡制限は、定款上、当該株式の性質として一般的に定められるものであり、「発行者との関係において」売却を妨げる事情があるとはいえない17。

• 「 発行者との関係において提出会社に よる売却を妨げる事情」があるかどうかは、第一義的には、個別事例ごとに提出会社自身が判断する必要があるものと考えられる。形式的に相互保有関係に至ったとしても、「売却を妨げる事情」がないと判断された場合には、純投資目的に区分することを否定するものではない18。

• 提出会社において本改正により明確化した純投資目的の考え方等を踏まえ、株式の保有目的を検討した結果、提出会社が保有する発行者の株式と、当該発行者が有する提出会社の株式の保有目的の区分が異なることとなる場合であっても、そのこと自体は否定されるものではない18。

一方、もっぱら配当収入を得ることを目的とする株式についても、発行者との関係において売却を妨げる事情が認められない限り、純投資目的に区分することが可能であると考えることが示されてい ます19。

当事業年度末において「純投資目的」の株式を保有している場合には、上記の考え方を参考に、今一度「純投資目的」の定義に照らして、保有区分の見直しが必要か否かを検討する必要があります。たとえば、以下のようなケースは、金融庁による令和5 年度の有価証券報告書レビューにおいて実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態であると指摘を受けていますので、こうした状況に該当しないかの確認が必要になります。

- 売却可能時期等について発行者と合意していない状態で純投資目的の株式に変更を行っている。

- 政策保有株式削減の方針を示しつつ、発行者から売却の合意を得た上で純投資目的の株式に区分変更したものの、実際には長期間(1年以上)売却に取り組む予定はない。

4. 従来の課題への対応

「株式の保有状況」に関する開示は、令和5年度の有価証券報告書レビューにおいて課題が識別されており、本改正により新たに求められる開示事項への対応に加え、当該課題についても対応する必要があると考えられます。

たとえば、銘柄ごとの保有目的について「業務上における取引関係の維持・強化」といった抽象的な記載は適切ではないと指摘されています。金融庁が2021年3月22 日に公表した「政策保有株式:投資家が期待する好開示のポイント( 例)」では、政策保有株式全体の保有方針について「経営戦略を勘案し保有効果を検討している」という記載では不十分であり、保有先企業のノウハウ・ライセンスの利用等、経営戦略上、どのように活用するかについて具体的に記載することが求められています。また、銘柄ごとの保有目的についても、保有方針に沿って、経営戦略上、どのように活用するかを関連する事業や取引と関連付けて具体的に説明することが求められています。

他方、政策保有株式の保有方針が、たとえば、主としてスタートアップ企業との協業を通じたシナジー効果の発揮にある場合に、当該株式を継続的に保有することは株式を保有する会社の企業価値向上に加えて、スタートアップ企業の育成にも寄与し得るという点で意義があるとの考え方もあります。そのような場合においても、スタートアップ企業の株式を保有することの合理性を投資家が判断できるよう、全体的な保有方針を記載するとともに、銘柄ごとの開示において、個別の協業の内容等について具体的に記載することが考えられます。非上場株式を含む政策保有株式のうちスタートアップ銘柄の数や、見込まれるシナジー効果を記載することが期待されている点にも留意が必要です。

また、「政策保有株式:投資家が期 待する好開示のポイント(例)」や「記述情 報の開示の好事例集2024( 第4弾)」では、政策保有株式の開示に関する投資家・アナリスト・有識者が期待するポイントとして、以下の点が挙げられており、開示にあたってはこれらも参考に、政策保有株式の保有に関して投資家との適切なコミュニケーションが図れるような開示が求められていることにも留意が必要です。

- 「 保有の合理性検証・交渉・削減スケジュール」を図表で示している事例があり、削減をコミットしていることが読み取れ、有用性が高い。

- 政策保有株式が縮減傾向にあるのか、減らしていく方針を持っているのかに着目している。

- 政策保有株式の売却により得た資金の使途を具体的に示すことが有用。

- 保有目的が純投資目的である投資株式においては、独自の区分けによる解像度を高めた記載をすることで、経営のスタンスを表明できるため有用。

- 政策保有株主から株式の売却等の意向が示された場合に売却を妨げない旨については、コーポレートガバナンス報告書だけでなく、有価証券報告書にも記載するべき。

- 今後、開示が期待される事項として、①議決権行使の個別結果についての開示、②取引先持株会の目的や性質等について開示すること、が考えられる。

5. 適用時期

本改正は、2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、2025年3月期の有価証券報告書から改正後の規定に基づく開示が必要となります。

Ⅲ .おわりに

以上、2025年3月期の有価証券報告書において対応が必要な「重要な契約等」の開示と「株式の保有状況」の開示に関する改正について解説しました。

「重要な契約等」の開示については、すでに締結済みの契約や連結子会社の契約も含め、本改正に基づいて投資家の投資判断にとって重要(material)な契約等として開示が必要となるのかどうか、また、開示対象となる契約等がある場合には、開示すべき事項について、漏れなく情報が収集できているか等、十分な検討を行う必要があると考えられます。

「株式の保有状況」の開示は、会社と投資家との対話に資する開示の観点から開示が追加されたものであり、今般の改正により、投資家は、当該株式が売却されるのか継続保有されるのかといった方針に加え、その方針と実際の売却状況や保有状況が整合しているのかを確認できるような開示になると考えられます。各社においては今一度、政策保有株式の保有の合理性について、コーポレートガバナンス・コードに照らした検証が行われるとともに、投資家との対話に資する開示がなされているか確認する必要があると考え ます。

1 山田和彦.「重要な契約」の開示に関する実務上の留意点.商事法務.2 0 2 4, No.2361, p.21

2 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.72

3 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.64, 65

4 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.127

5 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.124

6 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.125, 126

7 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.70

8 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.82

9 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.83, 84

10 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.96

11 ht tps: / /www. fsa.go. jp/menk yo/ menkyo.html

12 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.94, 95

13 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2023年12月22日)No.132- 134

14 企業内容等の開示に関する内閣府令(令和5年12月22日内閣府令第81号)附則第3条第4項

15 「 企業内容等の開示に関する内閣府令 の一部を改正する内閣府令( 案)」 等に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(2025年1月31日)(以下「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2025年1月31日)」という)No.13-15

16 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2025年1月31日)No.46

17 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2025年1月31日)No.42,43

18 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2025年1月31日)No.44

19 コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(2025年1月31日)No.51

執筆者

あずさ監査法人

会計・開示プラクティス部

和久 友子/パートナー

木名瀬 光行/マネジャー

加藤 巳希/マネジャー