日本社会は今、労働人口の減少による産業力低下の危機に直面し、あらゆる場面でDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、テクノロジーの力で課題を解消する必要に迫られています。そうした中で、コロナ禍は、DXを後押しする大きな力になっている、との見方もあります。

実際に、リモートワークやオンライン会議など、テクノロジーを用いる場面は“珍しいこと”ではなくなりました。しかし、こうした業務風景は未だ「以前のやり方を忘れるほど自然なこととして受け入れられてはいない」との指摘も少なくありません。

では、デジタルやテクノロジーは今後、どのようにして社会に“慣れ親しんだ”存在になっていくのでしょうか? 本稿では、KPMG Ignition Tokyoの茶谷公之が、東京大学大学院工学系研究科 森川博之教授と対談した内容をお伝えします。

すべてが“つながる”時代が意味すること

(株式会社KPMG Ignition Tokyo 代表取締役社長兼CEO、KPMGジャパンCDO茶谷公之(左)、東京大学大学院工学系研究科教授 森川博之氏(右))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。

茶谷: 世の中がどのような方向に進むか誰にも分からない、という議論をしていましたが、先生の専門分野についてはどうでしょうか?

これまで先生は、『5G 次世代移動通信規格の可能性 (岩波新書)』といった著書などを通じて、IoTやデータ、AIが繋がっていく、という話をされています。そうした様々なモノが繋がる時代というのは、端的に言えば何が一番大きく変わると思われますか?

森川: それはいい質問ですね。これからのデジタルの時代は、関わる人やモノが格段に増えていくだろうと思っています。

今までは関わる人が少なく、見えている部分だけを見ていればよかったのでシンプルだったと言えるでしょう。しかし最近では、サプライチェーン問題ひとつをとっても、上流から下流まですべてを見なくてはいけないようになっています。これはデジタルで全部が繋がっているからだと言えます。

そしてこの変化は、ステークホルダーが増えるということを意味します。さらに、その多種多様なステークホルダーに対してそれぞれにどう価値を提供するか考えなくてはならない、という問題にも繋がります。実はこれこそが大きな変化になると見ています。

茶谷: なるほど。ステークホルダーの拡大とそれぞれに価値を提供していく必要がある、というテーマは、私たちKPMGのような監査法人にとっては、ESGに関連する事柄として今まさに向き合っています。

特に、これまで行なわれてきた財務データによる評価だけでなく、人格の会社版である「社格」をメジャメントにしていく、つまり、サプライチェーン上で関連する企業がどのような労働体系であるか、人権リスクが発生していないか、といったことまで問われる時代になってきているのは象徴的だと言えるでしょう。

森川: そうですね。今後、バリューチェーン全体を見渡したり、あるいは、ステークホルダーがたくさん集まってきた時に、「みんなでパイを増やして市場を作っていく」という意識や動きが必要になる気がしています。

少なくとも、もうパイを奪い合う時代ではなくなったと言えるでしょう。もちろん、ビジネスをするにあたっては「パイを奪い合う」ことは不可欠ですが、それとともに様々なステークホルダーが繋がっていくと「パイが増える」という気がしています。少し夢みたいなことに聞こえるかもしれませんが、その「パイが増える」というところに何かしらのチャンスがあるのでは、と感じています。

茶谷: それが先生のおっしゃる「デジタルが企業の再定義を促す」というキーワードになるのでしょうか?

森川: そうです! 例えば、データ連携やデータ共有という議論がありますよね。様々な会社が保有するデータを共有して連携すると、より良くなる、という議論です。その進捗は日本では特にかんばしくなく、欧米でも微妙な状況です。

こと企業においては、自社の利益だけに限って考えれば、絶対にデータを出すことはないでしょう。しかし、それを越えて全体を考えて「みんなで利益を分け合おう」と考えたなら、データを出すようになるかもしれません。

今、日本でそれがうまく進んでいる例として挙げられるのが「シップデータセンター(ShipDC)」です。ここでは、船会社や船の機器メーカーなど海事業界のステークホルダーが「競合企業かどうか」という枠を超えて集まり、データ共有・活用して業界全体を盛り上げる取り組みをしています。

団体の創設においては危機感がドライビングフォースになっていますが、「パイを増やしていく」という意識になっていると見て取れます。こうした意識は今後、すごく重要な気がしています。

茶谷: そうしたビッグデータ活用をする上で、何が重要なのでしょうか? あるいは、ShipDCのような取り組みが進む上で必要なものは何だと思われますか?

森川: 「パイを増やしていく」上で必要なのは、「心の綺麗さ」だと言えるでしょう。「みんなで幸せになる」という心の綺麗さ、それを持つ人がビジネスで成功していく世界になっていくのだと想像しています。

強者は「心の綺麗さ」から何を得られるのかを知っている

茶谷: ビジネスの成功には「心の綺麗さ」が求められる、というのは、「利己的考え方から利他的考え方へ」という転換が起こるということでしょうか?

森川: まさにおっしゃる通りです! ですから、経営者層の方々は自分達にはもちろん、社員の方々にも「心を綺麗に」というメッセージを打ち出して人材教育していく必要が出てくる、と考えます。

「心の綺麗さ」を土台にしたビジネスとはどのような姿か、考えていく必要があります。これは英語で言うところの「Go Giver」です。Giver(与える存在)になろうよ、ということです。

茶谷: 確かにそうですね。そしてそれは、インターネットの元来の姿なのかもしれません。

例えば、サーバーを立てて人と人とのメッセージを中継してあげよう、といったことはまさにGiverの発想です。また、オープンソースは、自分が持つ知識や作ったものを開放することによって、より多くの人に触れてもらって洗練させたり、自分もたくさんのオープンソースにアクセスできるようになる、という発想が根底にあります。

そう考えると、インターネットの基本的な思想がすでに利他的な考え方だと言えそうですね。

森川: そうかもしれません。他方、グッと変化球を投げることになりますが、利他的であることについておもしろい解釈を発表している人がいます。

イェール大学法学部教授のエイミー・チュア氏は物議を醸す人物として知られているのですが、彼女は覇権国家について論じた著書『最強国の条件(講談社)』で、「覇権国家は非常に利他的である」「相手に与えることが覇権国家の要件のひとつだ」と表現しています。

これを読んで私は思わず「なるほどな」と感じました。強い人は与えることによって、より多くの正のフィードバックが自分に入ってくると分かっている、というわけです。この考え方はビジネスにも共通するところがあるのでは、と思っています。

それでもイノベーションは大企業から起こる

茶谷: ビジネスの話題が出たので、ぜひ森川先生にお聞きしたかったことをテーマにしたいと思います。以前、先生は、「イノベーションは大企業から起こる」とおっしゃっていました。この考えはコロナ禍になっても変わっていませんか?

森川: そうですね。私もスタートアップ企業と接する機会がありますが、彼らを見ていると「辛い」と感じることがたびたびあります。この辛さは日本特有のものなのかもしれません。なぜ辛いかというと、ベンチャーキャピタル(VC)がきちんと様々なリソースを提供しないからなのかもしれません。

そうした支援が得られないスタートアップ企業は、自分たちが持たないものをどうしても大企業に求めるものです。このことはコロナ禍であろうと変わらないでしょう。米国などではVCがきちんと資金もリソースも投入するので大企業に頼らなくてもいいのかもしれませんが、しかしそれも、「実は巨大な企業が裏で支えている」と見ている人がいるほどです。

いずれにしても、私は、新しいことにチャレンジするスタートアップ企業も、それを盛り上げる大企業も、どちらも必要だと考えています。そして、そこで重要なのは「お互いがお互いを敬い合う」ということです。ここは先ほど議論した「心の綺麗さ」にも繋がることだと言えます。

お互いが敬い合うことで「面白さ」が生まれる

茶谷: お互いが敬い合う、という話は私たちの中でも重要なテーマです。「心の綺麗さ」にも繋がる、という視点も考えさせられますね。

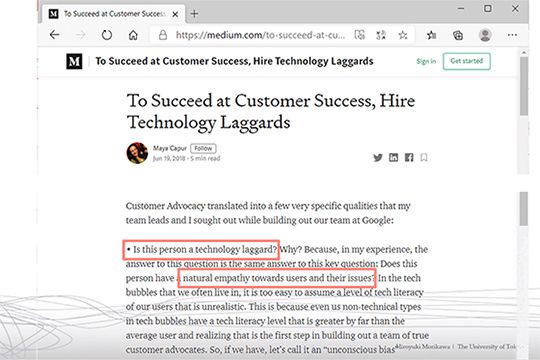

森川: この点について、「カスタマーサクセス」について調べている時に見事なブログ記事に当たりました。

Googleのカスタマーサクセスチームのリーダーだったマヤ・カプール氏が10年ほど前に書いたブログなのですが、そこには、カスタマーサクセスを担う人材について「技術に疎い人が必要だ」と明確に書いています。

その頃のGoogleは天才技術者集団だったわけですが、その当時に「技術に疎い人」をきちんとチームの一員にし、その人たちと天才技術者集団が、お互いがお互いを相敬って議論ができていたのだとしたら、それは組織として素晴らしいことです。

普通の企業であれば、技術者集団の中に技術に疎い人が入ってきたら、「技術も勉強していない人なんて」という反応になるでしょうし、逆の立場からすると「あの人達は技術オタクだから」という反応になるでしょう。そうではなく、お互いがお互いを敬い合うような仕組みを作っていかなければならないはずです。

今、まさにダイバーシティの重要性が叫ばれていて、いろんな多様性を尊重することが求められていますが、その時にはお互いが相敬うということが重要なのだ、と最近考えるようになりました。

一方で、私の研究室でもやはりメンバーには偏りがあります。ですから、全く違うバックグラウンドを持つ人を招いてコメントしてもらい、気付きに繋げることで面白くなるのではないかと考え、取り組み始めています。

茶谷: それはいいですね。特にリモート会議でもリモート講義でもそうですが、顔を突き合わせないで何かに取り組もうとすると、一次情報がなかなか得られないというもどかしさがあります。これは例えば「アンケートで書く」という時に起こりやすいのですが、結果的に「良い」という評価だったとしても、実際に顔を見て話してみると微妙なニュアンスが含まれている場合があります。一次情報というか皮膚感覚というか、非言語情報みたいなものがリモートでは取り残されがちですが、非常に大事なのだろうと思います。

私達の組織でも同じような課題があります。今、95%がリモートワークなのですが、人材採用もどんどん進めているので、結果として「リモートワークに切り替わって入社してきた人」が全体の3割くらいを占めるようにすらなっています。

初めて出社した時に「会議室がどこか分からない」というのは当然ですが、そこで「はじめまして●●です」という挨拶が交わされていて…。これはさすがに良くないだろう、ということで、リモートでもセレンディピティな会話ができる、つまり、リアルであれば「今日着ているTシャツ、おもしろいね」といった話題がきっかけで話が弾むのと同じような体験ができる空間を作ろうということになりました。

決まった議題に沿って話し合うオンライン会議では何気ない雑談の機会が生まれづらく、フォーマルな雰囲気になりがちだから、と考えて気軽に話せる場を作ろうとしているのですが、やはりオンライン上ではセミフォーマルになりがちです。リアル空間で交わされるフルカジュアルな雰囲気にするのは難しいですね。今後はそういったところをうまくオフセットしたいな、と思っています。

森川: そうでしょうね。そうしたことは確かにすごく重要だと思っています。この話は最近多くの企業で優先課題になっているDXにつながる事柄です。

私は、DXという言葉とともにCX(Corporate Transformation)についても注目しています。企業における働き方や組織のあり方、あらゆる制度を見直し変えるCXとDXの両方を実現する必要があると思います。

テレワークの実現によって、例えば「ジョブ型雇用」の導入など働き方の議論が様々になされるようになってきています。私達は今後、これを考えていかなくてはならず、CXとDXの両輪が噛み合ってやっと初めてデジタルは本物になるのだろうと見ています。

今はまだ、言葉に表現しづらいのですが、ギスギスしている感じがしませんか? まだ本物になってない、テクノロジーがあっても我々が使いこなせていない、という感じがしています。そこはもう、試行錯誤しながらやっていかざるを得ないのかな、と思います。

茶谷: そのあたりは森川先生の研究テーマになる領域でしょうか?

森川: 研究テーマにしたいのですが、今はまだ具体的に何を研究すればいいか考えている状態です。(笑)

ヒトの想像力の限界はある

茶谷: テクノロジーを使いこなせていない、一体化できていない、といったお話しがありました。これまでもヒトはテクノロジーを生み出し、生活に馴染ませてきたわけですが、その過程にはどのような力が働いているのでしょうか?

森川: こうした話をする時、よく持ち出されるのが「電気」です。日本に電気というテクノロジーが持ち込まれたのは1882年のこと。東京・銀座に日本初の電灯が登場したのを皮切りに、電灯・ライトはすぐに浸透していきました。

一方、工場の動力としての電気が主流になるには30年〜40年ほどかかったと言われています。現代から見ると、「工場内は蒸気で煙がモクモクしているのだから、すぐに電気に変えた方が良かったのでは?」と思うのですが、実際には難しかったそうです。

その理由は、まさに「働き方」だったようです。職人や工員の働き方がガラッと変わるということは、結局は制度や賃金体系を変えなければならない、という問題に直面することになります。こうした歴史は、これから我々がテクノロジーを取り入れていく上で、考えていかなければならないことだろうと感じています。

茶谷: 最近、『テスラ エジソンが恐れた天才] (監督/脚本/製作 マイケル・アルメレイダ)』という映画が公開されましたね。直流と交流のどちらがメジャーになっていくか、という電流戦争の話です。電灯は直流でも灯るのですが、工場内で使われるようなモーター系は直流では回しづらいから交流でないといけない、と。ただ、初期はエジソン側の直流がかなり普及したので、交流が取り入れられるのは少し時間が必要だった、との見方もできるでしょう。

しかし、今おっしゃったように、ライフスタイルや働き方を変えることの方が大変な作業ですね。

森川: そうなのですよ。コロナ禍をきっかけに私達は確かに様々なことにトライしていますが、そうした変化がストンとハラに落ちていない感じもします。

オンライン飲み会もそのうちのひとつではないでしょうか? おそらくそのスタイルが今後10年〜20年も経つと、ハラオチするかもしれません。だから今は模索している段階、といった感じがしています。

少し話が逸れるかもしれませんが、「人間の想像力の限界」というものがどういうものか感じる好例が「赤旗法 (Locomotive Act)」だと思います。

ちょうど自動車が出はじめたころである1865年、英国で制定された自動車に関する法令なのですが、「自動車というのは危険だから、低速で走行すること。そして、自動車を走る前方に赤い旗を持った先導者がついて、周囲の人に危険を知らせなさい」という内容です。

今考えると馬鹿げているのですが、その当時の人達は真面目に「自動車は危ないから」と、この法令の必要性を考えたのでしょう。新しいテクノロジーと人間はやはりうまく付き合っていかなくてはならないのですが、その際には想像力が不可欠なのだと感じます。

「デジタル人材」のハードルを下げよう

森川: 今、想像力を働かせることの大切さについて話しましたが、これに関連して「デジタル人材」についても考えるところがあります。

今、デジタル人材と言えば、「とにかくすごい人」というイメージがありますよね。例えば、深層学習が分かっていたり、プログラミングができたり、優秀なデータサイエンティストだったり…。こうした限られた人達をデジタル人材と言ってしまうと、ほとんどの人は「私はデジタルに付いていけない。私には関係ない」と感じてしまうのではないでしょうか?

私はそうした流れが実はまずいことだと考えています。ですから、ぜひ企業の方々には「みんながデジタル人材で、一人ひとりがデジタル人だ」という意識を持つよう働きかけてほしいと思っています。

「どういうことだ?」と思われるかもしれませんね。そうした時に私が例に挙げているのが「ワークマン」です。

作業現場や工場で働く人達をターゲットにした作業着や関連商品を主に扱っていて、最近ではスーツに見える作業服などのアパレルでも話題のワークマンでは、スタッフ全員に「Excelは必須スキルだ」と言い、研修等も行なっていると聞きました。

Excelを必須スキルにすることによって何が起こっているかというと、レジ係の方々が「陳列方法を変えたらこの商品の売り上げが上がった」など、気付きに繋がったというのです。こうしたことが起こるのだとしたら、それはもう「デジタル人材になっている」と言えるのではないでしょうか?

もちろんより深い分析は専門チームを組んで担当してもらえばいいのですが、現場に気付きが生まれている時点でデジタルが生かされていると言えるでしょう。そうしたことが起こるように、「誰もがデジタル人材」と意識を変えていった方がいいし、そうすることでデジタルはもっと進むのだと私は思っています。

現実的にも、統計学を学んで深層学習も理解していて、ビジネスまで分かっているすごい人、なんてそうはいないでしょう。そうだとしたら、もっとデジタル人材のハードルを下げた方がいいのだと思っています。

茶谷: 確かに、デジタルなんてもともと数字ですからね。数字が扱えればデジタル人材と言ってもいいぐらいだと思います。

森川: そうです。感覚さえ分かっていればいいと思います。

茶谷: 私達KPMG Ignition Tokyoでは、デジタル人材の中でもデジタルネイティブと呼ばれる人を集めてコアにしています。

デジタルネイティブの定義は、「デジタルテクノロジーやデジタルを使った様々なソリューションやアルゴリズムを作り出せる人」であり、デジタルツールやソリューションをうまく使いこなしたり、面白い使い方や工夫をしたりして活用する人達を「デジタルケーパブル(digital capable)」として区別しています。

KPMG内で言うと、監査や税務といったエンティティの人達にデジタルケーパブルが増えてほしいと感じていますし、私達デジタルネイティブが作ったものをどんどん使い倒してフィードバックをしてもらい、それをデジタルネイティブがさらに進化させる、という構図に持っていきたいと考えています。

森川: その文脈で言うと、誰もがデジタルケーパブルである、という感じですね。

茶谷: そうです。今の大学生の方々はもう最初から基本的にはデジタルケーパブルです。私の子供達も卒業時に卒業記念のビデオコンテンツを作ったりしていましたが、私達の頃とは比べ物にならないような作品を作っています。編集能力も構成力も、もう全然違うと感じます。

森川: そりゃそうですよ。私が大学院生だった1988年くらいには、たった5秒の動画を再生する巨大なメモリーが2000万円近くしましたからね。今のように誰もが動画編集できるという事実自体が衝撃です。

<後編に続く>

対談者プロフィール

森川 博之

東京大学大学院工学系研究科教授

1987年東京大学工学部電子工学科卒業。1992年同大学院博士課程修了。博士(工学)。

2006年東京大学大学院教授。2002~2007年NICTモバイルネットワークグループリーダ兼務。

モノのインターネット/M2M/ビッグデータ、センサネットワーク、無線通信システム、情報社会デザインなどの研究に従事。電子情報通信学会論文賞(3回)、情報処理学会論文賞、情報通信学会論文賞、ドコモモバイルサイエンス賞、総務大臣表彰、志田林三郎賞、情報通信功績賞、大川出版賞など受賞。OECDデジタル経済政策委員会(CDEP)副議長、Beyond 5G新経営戦略センター長、新世代IoT/M2Mコンソーシアム会長、5G利活用型社会デザイン推進コンソーシアム座長、スマートレジリエンスネットワーク代表幹事、情報社会

デザイン協会代表幹事、総務省情報通信審議会部会長等。著書に「データ・ドリブン・エコノミー(ダイヤモンド社)」「5G 次世代移動通信規格の可能性(岩波新書)」など。

KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。