本連載は、2025年4月より日刊自動車新聞に連載された記事の転載となります。以下の文章は原則連載時のままとし、場合によって若干の補足を加えて掲載しています。

1.はじめに

自動車産業は今、電動化、知能化、カーボンニュートラル、そしてソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)への対応など、かつてない構造変化の真っただなかにあります。これらの変化は、製品や技術の革新にとどまらず、企業の経営戦略そのものを再定義するものであり、人的資本経営の重要性が一層高まっています。

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、企業価値の源泉として戦略的に投資・活用する考え方です。単なる人事制度の刷新ではなく、企業の持続的競争力を支える中核的な要素として位置付けられます。これを実現するには、経営戦略と連動した人材ポートフォリオの設計・運用が不可欠です。

2.自動車産業の経営を踏まえた人材ポートフォリオ

現在、多くの自動車企業では、電気自動車(EV)や環境対応を軸に事業戦略を再構築しており、それに伴い人材戦略も大きく変化しています。従来の製造・品質重視の人材構成から、ソフトウェア、デジタル、グローバル対応力を持つ人材へのシフトが進んでいます。企業はリスキリング支援やDX(デジタル変革)人材育成、海外派遣制度などを通じて、必要なスキルと経験を持つ人材の育成に力を入れています。

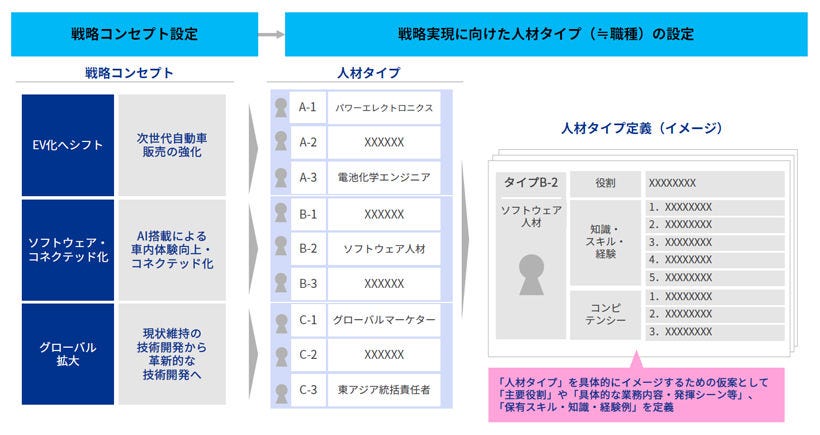

人材ポートフォリオの策定にあたっては、まず企業が目指す事業領域(例:電動化、ソフトウェア、グローバル展開)に対して必要な人材タイプ(≒職種)および人材タイプごとに必要な要件(求められる役割・スキル・経験など)を定義します(図表)。

次に、既存人材のスキル・経験・志向を可視化し、ギャップ分析を行うことで、どの領域にどのような人材を配置・育成すべきか、また内部育成が難しい人材に関しては外部獲得を検討します。たとえば、バッテリー技術やユーザーエクスペリエンス(UX)設計、AI(人工知能)開発など、従来とは異なる専門性が求められる領域では、外部採用と社内育成のバランスが重要となります。

重要なのは、人材ポートフォリオは一度作って終わりではなく、事業環境の変化に応じて柔軟に更新されるべきだという点です。社内異動の促進や越境学習の支援といった、人材の流動性を高める制度設計、スキルの再定義と再評価を可能にする仕組みや人材のスキルや経験の状況をタレントマネジメントシステムなどで可視化することが求められます。

人的資本経営は、こうした動的なポートフォリオ運用を通じて、企業の変革力を高める役割を果たします。

【戦略実現に向けた人材タイプ定義】

出所:KPMG作成

出所:KPMG作成

3.人材獲得競争の構造と課題

ソフトウェア人材などの専門人材の獲得競争は激化しており、単なる採用活動の強化では不十分です。企業文化や報酬制度、働き方の柔軟性など、総合的な魅力を提示する必要があります。従来の製造業に見られるような組織構造では、ソフトウェア人材の定着が難しいケースも多く、制度改革と文化変革の両面での対応が求められています。

特に報酬制度の見直しは重要な論点です。IT業界や外資系企業との競争環境にあるソフトウェア人材にとって、年収水準や評価制度の違いは転職意欲に直結します。一部企業では、部長職の報酬を数百万円単位で引き上げるなど、処遇改善に踏み切っています。加えて、成果主義や柔軟な働き方の導入など、従来の枠組みにとらわれない制度設計が求められます。

4.おわりに

人的資本経営は、変化の時代における企業の持続的成長を支える「経営の根幹」です。自動車産業が次の一手を打つためには、技術革新だけではなく、それを支える人材の力を最大限に引き出す仕組みが不可欠です。変化を恐れるのではなく、変化を駆動力とする人材戦略の深化こそが、未来の競争力を創る鍵となります。今こそ、人的資本への投資を「コスト」ではなく「成長の源泉」と捉え直すべき時です。

日刊自動車新聞 2025年10月6日掲載(一部加筆・修正しています)。この記事の掲載については、日刊自動車新聞社の許諾を得ています。無断での複写・転載は禁じます。

執筆者

KPMGコンサルティング

アソシエイトパートナー 飯干 悟