オーストラリア気候開示基準の適用

本稿では、ASRSの制度背景、基準の概要および実務上の対応のポイントについて日本における制度との比較を交えて解説します。

本稿では、ASRSの制度背景、基準の概要および実務上の対応のポイントについて日本における制度との比較を交えて解説します。

2024年10月8日、オーストラリア会計基準審議会( AASB)は「オーストラリアサステナビリティ開示基準」( ASRS)を公表しました。当該基準はAASB S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information )」およびAASB S2 号「気候関連開示( Climate - related Disclosures)」から構成されており、このうちAASB S2号が2025年1月以降開始事業年度より段階的に強制適用されます。

本稿では、ASRSの制度背景、基準の概要および実務上の対応のポイントについて日本における制度との比較を交えて解説します。

なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。

Point

|

I.オーストラリア気候関連開示制度の概要

1.オーストラリアにおける基準制定の背景

近年、企業におけるサステナビリティ情報の開示に係る期待が高まるなか、各国で開示制度の整備が進められています。2023年6月に国際サステナビリティ基準審議会(ISS)によりサステナビリティ開示基準(IFRS S1号およびS2号)が公表されましたが、オーストラリアにおいても2025年9 月にオーストラリア会社法の改正案が上院にて承認されるとともに同10月にASRSの最終版が公表されました。なお、本最終版のASRSにおいては、AASB S2号「気候関連開示」のみが強制適用とされました。よって、オーストラリアにおけるサステナビリティ・レポートは、現状では気候関連開示を意味します。一方、日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)から2025年3月に公表されたサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)には気候変動以外のテーマが含まれる点が異なります。

2. オーストラリアにおける従来のGHG 排出量報告制度

オーストラリア政府は現在、温室効果ガス(GHG)排出量の削減目標として2005年の水準から2030年までに43%の削減、2050年までにネットゼロの達成を掲げており、そのための施策として従来National Greenhouse and Energy Reporting Scheme(NGERs)およびSafeguard Mechanism(SGM)により登録企業に対してGHG排出量等の報告を求めてきました。NGERsは、基準値を超えるGHGを排出する企業グループに対して、GHG排出量、エネルギー生産・消費量の報告(農業、土地利用変化および林業による排出量を除く)を求める制度です。一方、SGMは鉱業、石油・ガス生産、製造、輸送、廃棄物処理に係る施設のうち基準値を超えるGHGを排出するものについてGHG排出量、エネルギー生産・消費量の報告、目標値までの削減を求める制度です。

ASRSではこのようなオーストラリアにおける従来の報告制度を踏まえ、対象企業に対して適用に係る負荷が過大にならないよう要求事項において一定の配慮がなされています。

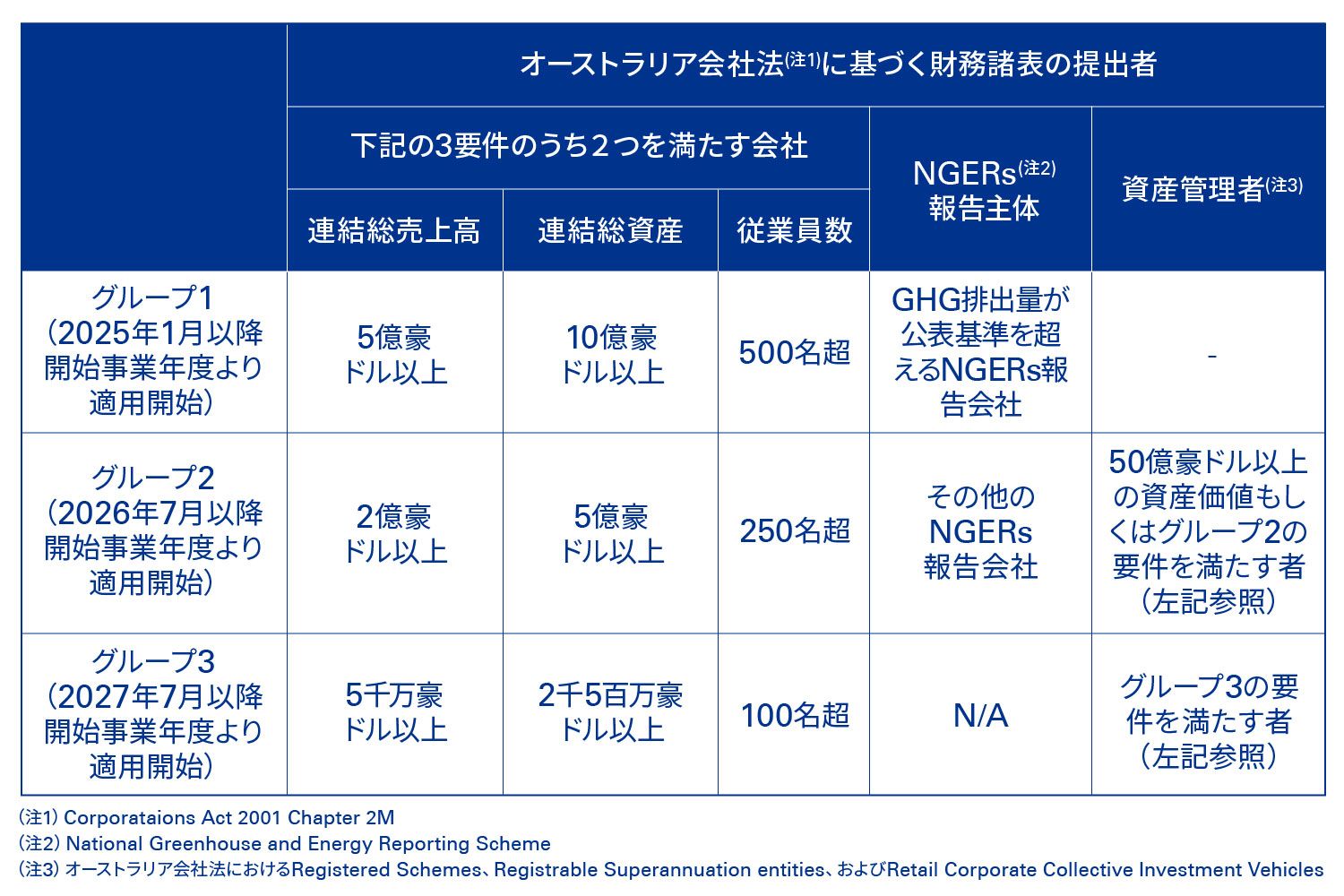

3. ASRSの対象スコープ

ASRSは従来オーストラリア会社法に基づきオーストラリア証券投資委員会(ASIC)に対し財務諸表の提出が求められている会社が対象とされており、適用後は従来の財務諸表と同時にサステナビリティ・レポートの提出が求められます。

オーストラリアでは原則として子会社を含めた連結財務諸表の提出が義務付けられており、サステナビリティ・レポートについても当該連結財務諸表の提出会社が子会社等を含めたグループとしての開示が求められます。これは外国資本企業も例外ではなく、日本に親会社を有するオーストラリア法人も要件に該当する場合には提出が義務付けられることになります。

4. ASRS適用のタイムライン

ASRSは、会社規模等の要件に基づき2025年1月1日以降開始事業年度より3つのグループに分けて段階的に適用されます。たとえば、12月決算または3月決算会社の場合、グループ1は2025年12月期または2026年3月期、グループ2は2027年12月期または2028年3月期、グループ3は2028年12月期または2029年3月期から適用となります。会社規模は連結総売上高、連結総資産、従業員数のうち2つが各グループの基準値を満たすか否かによって判定されます。ファンド等の資産管理者については資産価値による別の判定基準が設けられています。加えて、前述のNGERsにおける報告企業は会社規模に関わらずグループ1またはグループ2に区分されます。初年度においては、移行措置として、スコープ3 GHG排出量および比較情報の開示については免除されます(図表1参照)。

5. オーストラリアにおけるサステナビリティ・レポートの第三者保証

ASRSの公表に続き、2025年1月、監査・保証基準審議会( AUASB )からオーストラリア サステナビリティ保証基準、ASSA 50 0 0「General Requirements for1 Sustainability Assurance Engagements(サステナビリティ保証業務における一般的な要求事項)」およびASSA 5010「Timeline for Audits and Reviews of Information

in Sustainabi l ity Repor ts under the Corporations Act 2001(オーストラリア会社法に基づくサステナビリティ・レポートにおける情報に係る監査・レビューのタイムライン)」が公表されました。当該保証基準により、ASRSの開示項目のうち、ガバナンスならびに気候変動に係るリスクおよび機会については初年度より第三者保証(限定的保証)の対象となり、その後保証対象および手続は順次段階的に拡大されます(図表2参照)。

なお、オーストラリアにおけるサステナビリティ・レポートの保証人は従来の財務諸表監査と同じ監査人(監査法人)とされていますが、保証報告書の署名者については必ずしも同一である必要はないと考えられます。

6. 日本における親会社との整合性

この点、日本におけるサステナビリティ開示においては、現在、2027年3月期より時価総額3 兆円以上の東証プライム上場企業から適用を開始する案が基本線として示されています。また、第三者保証についてはSSBJ基準の適用義務化の翌年から義務付ける案が示されています。オーストラリア法人がASRSのグループ1に該当する場合、親会社より少なくとも1年先行して開示および保証が必要となります。また、グループ2、3に該当する場合でも日本の親会社の適用タイミングによってはオーストラリア法人が親会社より先行して開示および第三者保証が必要となります。

そのため、日本においてSSBJ基準が適用される際にオーストラリアの先行開示内容とグループ全体の開示に不整合が生じないよう、オーストラリア法人における準備段階から、親会社のサステナビリティ・チームと緊密に連携することが重要となります。

図表1 ASRSの適用スコープ

出所:KPMGジャパン作成

II.ASRSの基準概要

1. ASRSの前提

ASRSは、IFRS S1号およびS2 号を基に策定され、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標および目標の4つのコアコンテンツから構成されています。多くの内容はIFRSS1号およびS2 号と整合するものですが、NGERs等の従来の報告制度を前提として実務への配慮を踏まえ一部規定の削除・変更、およびオーストラリア独自の規定が追加されています。

2. ASRSにおけるコアコンテンツの概要とSSBJ基準との主な差異

➀「ガバナンス」では、気候関連リスクおよび機会の監督に責任を負う組織や個人を特定し、当該リスクおよび機会に係る情報をどのようにどれくらいの頻度で報告を受けているか、目標の決定、戦略やリスク管理の方針の監督に当たりどのように気候関連事項を考慮しているか等について開示することが求められます。

➁「戦略」では、企業にとって重要な気候関連リスク( 移行リスク、物理的リスク)および機会を特定し、ビジネスモデルおよびバリューチェーン、戦略および意思決定、財政状態・業績およびキャッシュフローに対する影響を開示することが求められます。また、シナリオ分析により将来の気候変動シナリオに応じてどのような影響が生じるか評価し、企業が気候関連リスクおよび機会に係る不確実性に対してどの程度の耐性( 気候レジリエンス)があるのか開示する必要があります。ASRSでは少なくともパリ協定目標である低水準の地球温暖化シナリオ( 1.5℃上昇)および高水準の温暖化シナリオ(2.5℃以上の上昇)の2 つのシナリオを盛り込むことが求められます。SSBJ基準ではこのような要求事項は規定されていないことから親会社との間で分析および開示方針の調整が求められます。ASRSにおいてシナリオ分析の詳細な内容は明記されていませんが、適用後数年間、必要なスキルやリソースが整っていない場合には、まずは定性情報等比較的簡易なアプローチを用いることも許容される可能性があります。その後、開示実務の習熟に伴い定量情報等高度な分析を実施することが推奨されています。この点、各企業の個別の状況に応じた分析手法の適切性について検討し文書化する必要があります。

➂「リスク管理」では、上述したガバナンス体制を前提に気候関連のリスクおよび機会を識別、評価(優先順位付け)および管理(モニタリング)するプロセスを開示します。

➃「指標および目標」では、GHG排出量(スコープ1、2および3)、気候関連リスク( 移行リスク、物理的リスク)の影響を受けやすい資産または事業の金額またはパーセンテージ、気候関連の機会と整合した資産または事業活動の金額およびパーセンテージ、資本配分、内部炭素価格、役員報酬への反映の7 項目の産業横断的指標およびその算出前提、気候関連目標の開示が求められます。GHG排出量の計算にあたっては、原則として国際的な算定基準であGreenhouse Gas Protocol(GHGプロトコル)に基づくことが求められますが、GHGプロトコルのほかに管轄当局または上場市場から別の手法(NGERs等)による算定が求められる場合には当該算定方法によることも認められています。また、ASRSではIFRS S2 号おける、産業別の情報について参照・考慮すべきとする規定は削除されており要求事項には含まれていません。この点はSSBJ基準との相違点です。

図表2 ASRSの適用および第三者保証のタイムライン

出所:KPMGジャパン作成

III.ASRSの適用の実務上のポイント

➀ 適用上の前提

オーストラリアにおける一部の日本企業は、親会社においてグループレベルのサステナビリティ情報を任意に開示しており、ASRSで求められる開示項目に関連したグループ方針や分析ツール・プロセスを既に一定程度整備している場合があります。

親会社が今後適用するサステナビリティ・レポートとの整合性、オーストラリア法人における準備の効率性の観点から、可能な限り親会社の方針や計画、ツール等を子会社にタイムリーに共有することが有用です。

➁ 各コア・コンテンツにおける適用上のポイント

(1)「ガバナンス」に関して、日本の親会社を含む上場企業や大規模企業においてはサステナビリティ委員会やサステナビリティ事業部等個別の組織を設置している事例もありますが、一般的に親会社よりリソースが限られるオーストラリア法人においては本社の取締役会や経営会議を

中心としたコンパクトなガバナンス体制を敷いており、現状は「その他」の議題の1つとして気候関連事項を取り扱っている場合が多いと考えます。親会社の方針、オーストラリアの事業規模や気候関連リスクおよび機会の影響の大きさ等を考慮し状況に即した実質的なガバナンス体制の構築が重要となります。この点、ASRSは一義的にはガバナンス体制の強化自体を目的としておらず、オーストラリア法人の実務負担を考慮すると既存のガバナンス体制を前提に気候関連事項に係る権限と責任を付与、または明確化することで負担を抑えるアプローチが考えられますが、一方で、グループの観点からもガバナンスの充分性を改めて確認することが重要になると考えます。

(2)「戦略」においては、重要な気候関連リスクおよび機会の識別を行うとともに、シナリオ分析の実施が必要となります。この点、親会社においてグローバルにリスクおよび機会を識別している場合には、これらをレビューしオーストラリアのビジネス環境や地形上の特徴等を加味しアップデートする必要があるか否かを検討します。また、気候関連の戦略策定について、親会社が既にグループレベルの脱炭素計画やGHG排出量の削減目標を定めている場合、各国、各会社レベルにブレイクダウンし実現可能性の検討を経てオーストラリアグループの戦略を決定することが必要となります。

(3)「リスク管理」についてもガバナンスと同様に、オーストラリア法人では気候関連事項を含めてリスクマネジメントプロセスが必ずしも十分に文書化がされていない場合があります。既存の方針やプロセス、それらの文書化の度合いをレビューした上で、必要なアップデートを行い、実質的なリスクマネジメントプロセスを確保することが重要です。

(4)「指標および目標」においては、まずはGHG排出量のスコープ1、2および3を分類するためにレポーティング・グループとサプライチェーンを区分する組織バウンダリーを評価する必要があります。当該評価にあたっては、GHGプロトコルに3 つのアプローチ(経営支配力アプローチ、財務支配力アプローチ、持分割合アプローチ)が定められていますが、親会社が採用しているアプローチを確認し整合性を考慮した上でどのアプローチを採用するかオーストラリアグループとしての方針を決定する必要があります。組織バウンダリーにおけるアプローチ決定の具体的な事例として、オーストラリアの資源・エネルギー開発プロジェクトのスキームに多くみられるUnincorporated Joint Venture(JV )があげられます。当該JVは、経営支配力アプローチと財務支配力アプローチのいずれを採用するかでスコープ1および3 の分類が変わる可能性があり、初年度開示の有無に影響することから慎重な検討が必要となります。

(5)なお、JVについては、第三者の事業者がオペレーターである場合に、GHG排出量をはじめとして、気候関連リスクおよび機会や脱炭素計画等の情報について定期的かつタイムリーにアップデートされるプロセスを構築することが重要となります。この点、オペレーターとの決算期の差異、それに伴う適用タイムラインや進捗度の違い等から協議・調整にかかる時間が相対的に長くなることが想定されるため、十分な時間をとって対応を開始することが重要と考えられます。

(6)ASRSの適用は、IFRS S1号およびS2号ベースの開示の第1陣として先行事例に乏しいなかでの対応を迫られます。今後想定される各種ガイダンスや開示例等の公表を注視し、利害関係者と適宜調整しながら進めていくことが重要と考えます。

執筆者

KPMG オーストラリア

ファイナンス アドバイザリー

名波 泰隆/マネジャー