本連載は、「自動車産業変革のアクセルを踏む~取り組むべきデジタルジャーニー~」と題したシリーズです。

自動車産業のデジタル化に伴う変革の必要性とその実現に向けた具体的な取組みなどを解説しています。

第7回となる本稿では、次世代の自動車・自動車部品を開発していくうえで発生し得る課題とそれらを解決するための対策について、業務プロセスや支援システムの観点から深掘りします。

1.ソフトウェア化する自動車

従来、自動車は企画・設計・製造・納車といった工程を経て、顧客に提供される「完成品」としての性質が強いものでした。しかし近年、ソフトウェアの進化により、納車後も顧客のニーズに従い、機能の更新やアップデートが可能な「サービス型製品」へと変化しつつあります。

この変化に伴い、SDV(Software Defined Vehicle)開発が重要になっています。SDVにより、既存性能の向上や機能の追加・拡充に加え、これまでの移動手段の枠を超えた新たな価値を持つサービス型の製品として提供が可能になります。

なお、SDVの定義については、各社や団体などによって多少異なる解釈が存在しますが、いずれの定義でもソフトウェアを主体としてユーザーに新たな価値と顧客体験を提供するものとされています。こうした自動車のSDV化に伴い、車両開発において従来のウォーターフォール型開発からの変革が求められます。

2.対応すべき課題と対する打ち手

SDV開発成功の鍵は、技術情報の管理となります。

従来、自動車の開発では、メカトロニクスやエレクトロニクスを中心とした車両(ハードウェア)設計情報の管理が中心でした。しかし、ソフトウェアの高度化・複雑化に伴い、ソフトウェア管理を軸にした規制や法規、セキュリティ要件への適用が欠かせなくなりました。また、市場の変化に迅速に対応できるソフトウェアの開発プロセスおよび刻々と変化する規制、セキュリティへの対応が求められるなかで、従来のハードウェア主体の従来型技術者依存によるソフトウェア開発情報管理では対応することが難しくなってきています。

柔軟で適応力のあるソフトウェア開発プロセスを構築するためには、以下3つの課題への対応が重要となります。

| (1)ソフトウェア開発情報の統合 (2)品質保証の自動化 (3)ソフトウェア管理におけるサイバー攻撃対策と規制強化 |

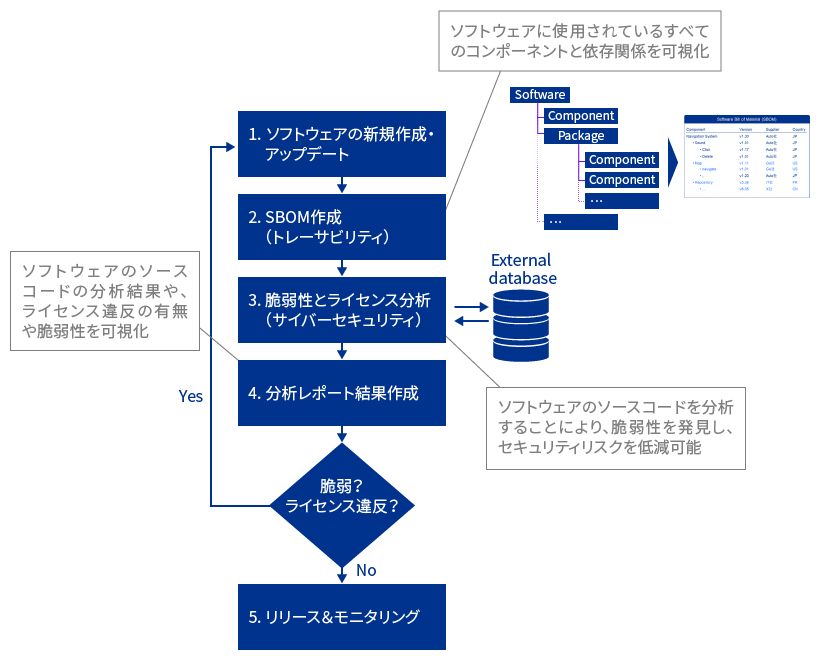

【自動車におけるソフトウェア開発サイクル】

車両の機能やサービスの追加・拡充に伴い、ソフトウェアコンポーネント・モジュール間の依存関係が複雑化しています。このような環境では、異なるサプライヤーや開発チームが関与することで、ソフトウェアの出どころを特定することが困難になっており、変更箇所が他の部分に与える影響を正確に把握することが難しくなっていることが、大きな課題です。

近年の車載ソフトウェアは、複数サプライヤー、OSS(Open Source Software) 、商用ライブラリ等が組み合わさった構成になっています。そのため、ソフトウェアコンポーネントの依存関係がブラックボックス化し、不具合発生時の解析や脆弱性対応の遅れが発生しやすい状況になっています。また、OEMとサプライヤー間の確認や手戻りが発生することで、調整コストの増加も問題視されています。

打ち手として、ハードウェアからソフトウェアを前提とした車両製品設計や開発プロセス、システムの確立によって、多層アーキテクチャを一元管理し、重複を排除する必要があります。従来型ECU(Electronic Control Unit)が混在している環境では、各OS・ミドルウェア・アプリケーションの依存関係を一元管理することで、設計段階でソフトウェアの抽象度を高め、再利用可能なモジュール・標準化を進めることが可能になります。これにより、後続フェーズでの変更に伴う余計な開発コストを削減できます。

また、これらの開発変革を支援するツールである、ALM(Application Lifecycle Management)/SBOM(Software Bill of Material)による情報連携、管理が有効な手段であり、VIN(車両識別番号)にて対象車両と更新すべきソフトウェアコンポーネントのバージョン、依存ライブラリ、ライセンス情報のトレースを可能にします。OEMとサプライヤー間で標準化されたSBOMフォーマット、ツールチェーンを構築することにより、連携する各ソフトウェアモジュールを共有し、部品の互換性や安全性のリスク低減を実現します。これにより、別プロジェクトや別部門が変更を行う際の不要な再検証コストの抑制にもつながるでしょう。

多様化する顧客ニーズへの対応やセキュリティ対応に起因する頻繁なアップデート要求に対し、巨大化するソフトウェアの検証にかかる工数が増大し、リリース頻度に影響を及ぼすことが課題となっています。たとえば、車内ネットワーク(CAN、Ethernetなど)を含むシステムテストではカバレッジ確保に莫大な時間がかかり、手動テストでは対応しきれず、市場投入の遅延や品質問題が顕在化しています。

また、車載ソフトウェア特有の大規模な実機テストの品質を担保していくため、安全要件上、最終段階での実機検証は必要不可欠となりますが、それを最小限の時間・リソースで効率的に実施するために、シミュレーションや仮想ECU技術をいかに活用するかが鍵となります。

ソフトウェアテストの自動化では、テストレイヤーごとに段階的かつ戦略的なアプローチを構築することで、実機や実車テストを必要最小限に抑え、効率的なテスト実施が可能となります。

多様なシナリオのテストを実施できるようにすることが解決策の1つとなります。ユニットテストでは、ビルド自動実行・カバレッジ計測・設定を行います。インテグレーションテストでは、AUTOSAR※1規格に基づいた通信の検証やマイクロサービス単位で分割された各モジュールを連携させ、仮想ECUやシミュレーション環境で検証し、複雑さに応じてバスシュミレーションも並行実施します。さらに、システムテストでは、クラウド上での大量テストケースを並列実施(SILS※2)し、かつ実際のECUやセンサーの応答や動作検証を自動で回します(HILS※3)。これにより、問題の早期検出が可能となり、テスト作業や修正にかかるコストを大幅に削減できるようになります。

※1:AUTOSAR:自動車業界向けの標準化されたソフトウェアアーキテクチャを提供する国際的なコンソーシアムおよびその標準仕様

※2:SILS(Software-In-the-Loop Simulation):ソフトウェアの制御コードとプラントモデルを組み合わせてPC上で動作検証を行う手法

※3:HILS(Hardware-In-the-Loop Simulation):制御システムの開発における、ハードウェア(ECUなど)とシミュレーションモデルを組み合わせて動作検証を行う手法

2023年に実施されたKPMGによる調査「サイバーセキュリティサーベイ2023 」によると、サイバーインシデントの被害額が1,000万円以上に達したと回答する企業が30%を超え、前年調査と比べて被害額の規模が増加している傾向にあります。さらに、ソフトウェア脆弱性の影響でサプライチェーン攻撃の影響を受けた企業は 62%に上っています。

特に、車載ソフトウェア開発が進むなかで、開発工数削減のためOSSの利用も増加していますが、不具合や脆弱性が懸念されています。調査結果では、利用されるOSSうち、69%に少なくとも1つの脆弱性が確認されているという報告もあり、セキュリティ対策も意識したソフトウェア管理の必要性が高まっています。

また、各国においてもセキュリティに対する法規が強化される動きが進んでおり、ソフトウェアに含まれるすべての要素に対する監視とライセンス管理も求められています。2021年にバイデン前大統領が発令した大統領令EO14028では、ソフトウェアサプライチェーンの安全性向上のため、各企業が遵守すべき最低限の基準を定義しています。米国に続いてEUでも、デジタル製品および関連サービスの安全性を確保すべく、EU Cyber Resilience Act(EUサイバーレジリエンス法)も制定され、車両の販売継続には各国の法規制に準拠したソフトウェア管理プロセスの確立が求められています。

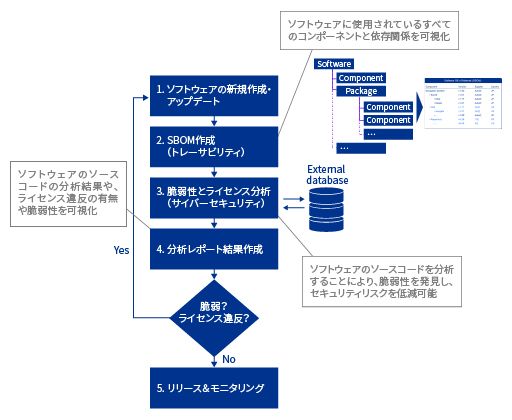

【SBOMによるソフトウェアのモニタリングプロセス】

サイバーセキュリティに関する法律に準拠するため、法規や規制の要件を取り入れたソフトウェア管理が求められています。ツールの導入だけでなく、開発プロセスの観点からもセキュリティ対応を実現できるプロセス管理を確立していく必要があります。

一部の法律では、ソフトウェアコンポーネントをSBOMで管理することが要求されています。SBOMツールを活用することで、ソフトウェアコンポーネント間の依存関係を自動的に可視化し、サプライチェーンを通じたソフトウェア構成情報の管理が可能となります。また、コンポーネントの最新バージョン情報の入手とバージョン管理、脆弱性およびライセンスのデータベースの参照による不具合や脆弱性の特定も可能になります。

これにより、ライセンス問題の発生を未然に防止し、継続的にソフトウェアを監視することができます。その結果、エンドユーザーに影響を及ぼす前にプロアクティブな対策を取ることが可能となり、サイバーインシデントの未然防止につながります。

SDV開発では従来の技術情報管理からソフトウェアを中心とした情報管理(トレース、可視化)へ移行し、開発サイクル・リードタイムを含めた業務プロセスの変革が求められています。さらに、情報連携を伴うツール連携・活用により、企業文化の違う他業種、同業他社に対する先行および対抗を実現します。

本文は下記資料を参考にしています。

経済産業省「ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引」

Anchore「2022 Security Trends: Software Supply Chain Survey」

Black Duck「2024 Open Source Security and Risk Analysis Report」

執筆者

KPMGコンサルティング

ディレクター 加藤 治

シニアコンサルタント 川北 雄一朗

シニアコンサルタント 宮城 拓未

シニアコンサルタント Araci Cumaali