円安基調が続くなかで、今後の為替の動向についてはさまざまな憶測も飛び交い、相場の動きからは目が離せない日が続いています。グローバルに展開する企業にとって、為替のエクスポージャーをいかに管理するかは従来以上に深刻な問題となっています。本稿では為替をめぐるさまざまなトピックのなかから、特に日本企業が直面するIFRS会計基準上のトピックを中心に紹介します。

なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。

POINT 1 POINT 2 POINT 3 |

Ⅰ.はじめに

昔、有事の円買い、という言葉がありました。その根底には、「日本は世界最大の債権国である」との考え、またこれを背景にした投機筋の動きがあったと言われています。

しかし、今や円の魅力は薄れ、資源を持たない日本に黒字大国の面影はありません。ウクライナ危機が生じたときも、過去に大震災が起きたときのような為替の反転は、もはや生じませんでした。円安基調が続くなかで、とはいえ今後の動きについてはさまざまな憶測も飛び交い、相場の動きからは目が離せない日が続きます。

このような環境にあって、グローバルに展開する企業にとって、為替のエクスポージャーをいかに管理するかは従来以上に深刻な問題となっています。製造現場の血の滲むような原価削減は相場の動きで一瞬で吹き飛ぶ時代です。

本稿では為替をめぐるIFRS会計基準上の論点を紹介します。

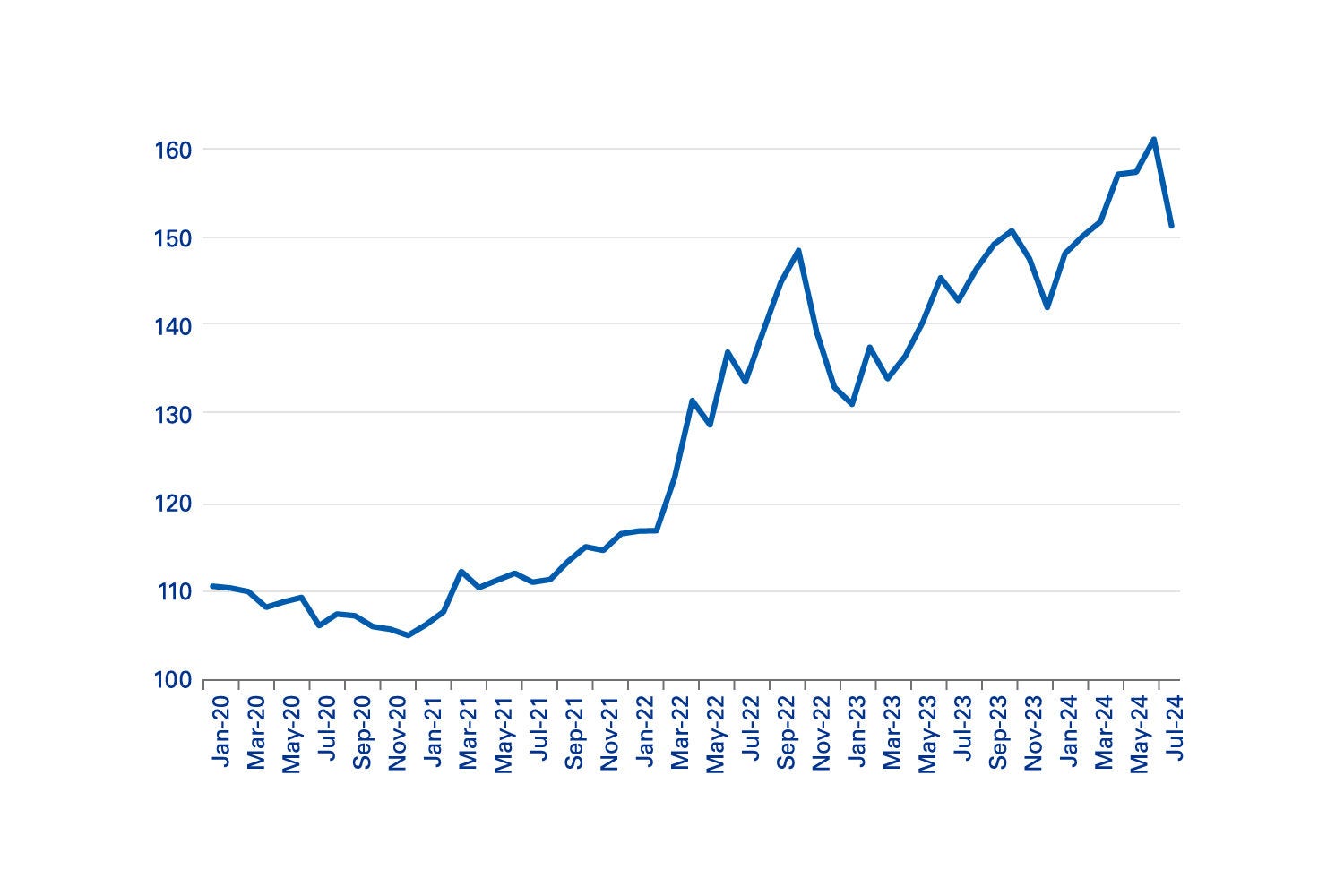

図表1 円ドルレートの推移

出典︓日銀公表データに基づきKPMG作成

Ⅱ.為替差額とIFRS第18号

為替の変動がもたらす最終損益のボラティリティの高まりに加えて、IFRS会計基準を適用する企業にとって追い打ちとなるのが、損益の「見せ方」が大きく変更されることになる会計基準の改訂です。2024年4月に公表されたIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」は純損益計算書の構造を新たに規定するもので、営業損益には何を含めるべきかなどさまざまなルールが新たに定められました。日本基準でいうところの特別損益に該当するようなものであっても営業損益に算入されることや、持分法投資は営業目的であっても営業損益に入れることができないことなどが新聞等でも注目を集めていますが、実は為替についての規定も影響が大きいと懸念されるところです。一般的な事業会社を前提に見てみましょう。

IFRS第18号では、継続事業から生じる税前純損益は営業、投資、財務の3つの区分への分類が求められるようになります。為替差額がどのように各区分に分類されるかについて、一例として代表的なものをみてみると、

- 外貨建売掛金や外貨建買掛金から生じる為替差損益→営業区分

- 外貨建債券投資から生じる為替差損益→投資区分

- 外貨建借入金から生じる為替差損益→ 財務区分

このようにそれぞれ別の区分に表示しなければなりません。

さらに、IFRS第18号では、営業区分の後に「営業損益」、投資区分の後に「財務及び法人所得税前純損益」という損益小計を表示することが要求されます。そのため、為替差損益がどの項目から生じたかが明確になるとともに、区分損益に直接的に影響することになります。

このことは、これまで外貨建ての資産・負債から生じる為替エクスポージャーをネットアウトしてナチュラルヘッジとして管理していた企業が、今後その効果を区分損益に反映することができなくなる可能性があることを意味します。

IFRS第18号に関しては、連結グループ内の海外拠点間融資から生じる為替差損益をどの区分に表示するかについてもよく聞かれるポイントの1つです。この点については、営業区分に表示することが適切という考えもあるようですが、基準上明確ではないため、今後整理が必要な論点になると考えられます。

いずれにしても、「為替差損益はまとめて営業外損益」という日本基準的な感覚からは発想の転換が必要になります。

為替差損益の全体を金融収益費用に純額表示する現在一般的な方法が新たな会計基準のもとでは認められなくなることにより、企業のリスク管理を反映しない形で為替差損益が区分損益を変動させてしまう可能性があります。「日本基準の営業損益とIFRS会計基準の営業損益は違う」ということを財務諸表利用者が理解しているとしても、純損益計算書において為替リスクの管理の状況が反映されないことについて違和感を感じる経営者も少なくないかもしれません。

Ⅲ.リスク管理とヘッジ会計

円安の進行は海外がらみの大型買収にも影響を与えます。これは、大型買収では当事者間で合意しても規制当局などの認可が必要な場合が多く、認可が下りるのを待っている間に円安が進行して円ベースで「想定外の高い買い物」となってしまうことが懸念されるためです。しかし円ベースでキャッシュアウトフローを固めたいからと言って為替予約を締結すると、万が一規制当局の認可が下りず買収がご破算になった時には、外貨建ての支出が生じなくなったにもかかわらず、当面使用の目途がない大量の外貨を抱え込んでしまうことになりかねません。これは企業としては避けたいところです。

そのためこのようなケースでは「DCフォワード(Deal Contingent Forward )」というタイプの為替予約が良く利用されます。通常の為替予約に比べると割高にはなるものの、対象のディール( ここでは企業買収)が不成立となった場合に為替予約そのものが手数料なしで自動解約されます。なお、買収不成立な時点で当該為替予約に益が生じているか損になっているかは問われません。

この場合「ほしいときに、ほしいだけの外貨を、所定のレートで入手できる」、「不要な外貨を抱え込むリスクは負わなくて済む」ということで、企業から見ると為替リスクは完璧にヘッジできていると思えることでしょう。さらには、完璧にリスクヘッジできているということは当然にその効果を財務諸表にも反映できると、何の迷いもなく思うかもしれません。

実はこのような取引には通常ヘッジ会計を適用することはできません。規制当局の認可が下りないこともある程度考えられる場合、企業買収は「発生可能性が非常に高い」とまでは通常言えず、ヘッジ対象に指定する予定取引の適格要件を満たせないためです。「ヘッジ手段だけが決済されヘッジ対象が存在しないということは起きないので、問題がないのではないか」という考え方は認められません。これはIFRS会計基準に特有の論点ではなく、日本基準でも同じです。

結果的に、「完璧にリスクをヘッジしている」はずだったデリバティブからは多額のデリバティブ損益が垂れ流されるという悪夢が生じることになります。ちなみにIFRS第18号ではこのようなケースにおけるデリバティブ損益は営業区分に表示しなければなりません。

もし、規制当局の認可が形式的なもので、発生可能性に関する要件が十分クリアできたとしてもIFRS会計基準ではこの「通常の為替予約に比べると割高」な部分をヘッジの非有効部分として発生時損益に計上することが要求されます。買収資金の手当ては通常多額に上ることから、影響は決して軽視できません。ヘッジが有効であればヘッジの非有効部分も繰延処理できる日本基準とは扱いが異なる点には注意が必要です。

Ⅳ.繰延ヘッジ≠キャッシュ・ フロー・ヘッジ

買収案件のような特殊なケースを別にしても、日々の為替のエクスポージャーについてもヘッジのニーズは高まっているといえます。しかしながらヘッジ手段・ヘッジ対象が適格でヘッジ会計が適用できるとしても、IFRS会計基準におけるヘッジ会計の仕組みは、ごく一般的で非常にシンプルな為替予約を使ったヘッジですら、実は結構複雑です。

そもそも日本基準の実務では繰延ヘッジではなく振当処理が用いられることが一般的です。繰延ヘッジを行う場合でもIFRS会計基準と異なり「スポット価格の変動に基づいてヘッジの有効性を判断し、ヘッジが有効であれば直先差を含めた為替予約の時価変動全体を繰延処理する」ことが認められています。よって、外貨建ての売上や仕入を為替予約でヘッジする場合も、取引が生じるまでは為替予約を期末に時価評価して評価損益を繰延べ、翌期首にこれを洗い替えて取引発生時に為替予約に生じている評価損益をヘッジ対象に付替えるだけで済む場合が多いと思われます。要求される注記事項も、何を開示すればよいのか困るようなものはそれほどなく、さほど難しいものではありません。

しかしIFRS会計基準では為替予約を使ったヘッジといっても、①為替予約全体をヘッジ手段に指定する方法②為替予約のうち直物要素のみをヘッジ手段に指定する方法③為替予約のうち直物要素のみをヘッジ手段に指定し、かつ、直先差についてヘッジのコスト処理を採用する方法、とあり、どの方法を用いるかにより会計処理の出来上がりが異なります。また、繰延ヘッジ損益と異なりキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金については洗い替えという考え方はないため、剰余金への繰り入れと取り崩しをそれぞれグロスで把握する必要があり、その動きについては開示が要求されています。取崩しの処理も、売上のヘッジはその他の包括利益を通す(リサイクリング)のに対して、仕入れのヘッジはその他の包括利益を通さないという違いがあり、後者の場合はその他の包括利益の見え方が日本基準とは異なります。

為替の動きがそれほど大きくなく、直先差額もあまり大きくなく、ヘッジのボリュームもそれほどではない場合、上記のような処理の違いは財務諸表に重要な影響をもたらさず、実務上は適宜簡便的な対応で済ますことも可能かもしれません。

しかし、上述のように日本基準の繰延ヘッジとIFRS会計基準のキャッシュ・フロー・ヘッジは大きく異なるため、「ほぼ似たようなもの」と思い込むことは危険です。相場の動向や取引規模によっては、気が付いた時にはIFRS会計基準の処理に大きな誤りが生じていたということにもなりかねないからです。

Ⅴ.インフレ会計

さいごに、インフレ会計についてもごく簡単に触れたいと思います。これは、他国の通貨の減価によって引き起こされる論点です。従来はあまり顧みられることはなかったのですが、IFRS会計基準を適用する日本企業が大規模投資を行う先が超インフレに陥るケースが増えており、注目されるようになっています。

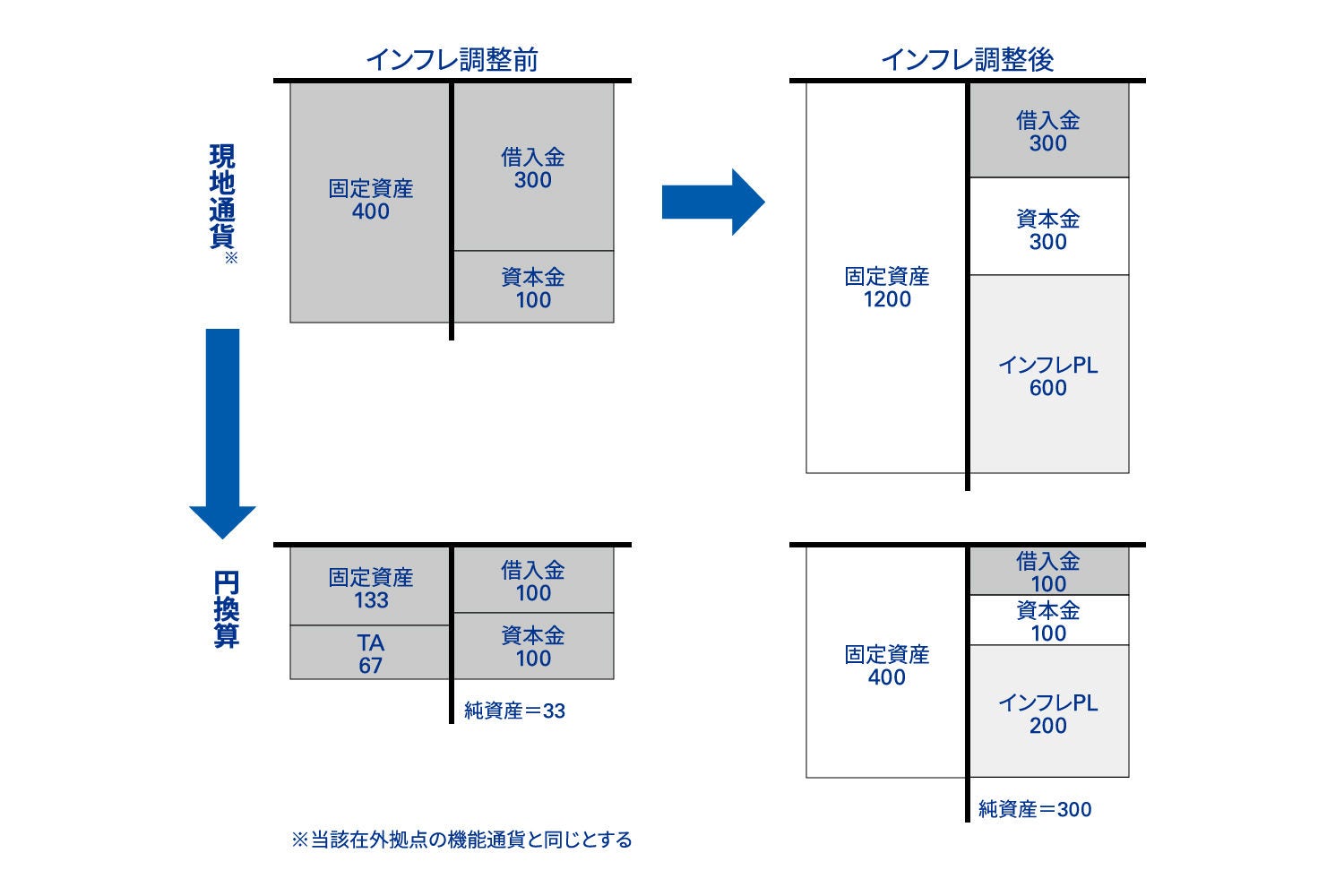

インフレが急激にすすむとき、当然にその国の通貨は暴落します。よって、海外拠点でインフレが急激に進むと、その海外拠点の財務諸表を円換算した額は一見、急激に縮小することになります。しかしながら、IFRS会計基準には超インフレ会計という定めがあり、一定の要件を満たした場合には、当該海外拠点の財務諸表を期末の購買力ベースに引き直す( インフレ調整) ことが要求されています。その場合、当該引き直しのプロセスを通じて為替レートの減価をオフセットするような効果が発生します。また、超インフレ会計を適用した外貨建て財務諸表を親会社が取り込む際は、通常の換算とは異なる方法が適用されます。

細かい話はさておき、ざっくりとしたイメージとしては図表2の例示を見るほうが早いかもしれません。この例示では、円ベース3 3と考えられていた海外拠点の純資産が、超インフレ会計を適用することにより、実は300と再計算されます。全く重要性がないと考えられていた海外拠点が、実は超インフレ会計の適用要件に該当していたことに気が付き、計算しなおしてみたら、連結上相当のインパクトを与える存在であったことが判明、というようなことも十分に考えられます。円ベースで僅少だからと言って必ずしも油断はできません。

図表2 超インフレ会計

出所︓KPMG作成

Ⅵ.さいごに

以上、最近よく話題に挙がるトピックについてご説明しました。

外貨換算に関する会計基準について日本基準とIFRS会計基準との間に重要な基準差があるという意識は、一般にあまり共有されていないかもしれません。

しかし、為替が大きく変動するなかで、為替変動が本当に自社の財務諸表に影響はないのか。一度、立ち止まって考えてみるのもよいかもしれません。

書籍情報

『IFRS会計基準 外貨建取引と為替ヘッジの会計実務』(中央経済社刊行)

本書は、IFRS会計基準の外貨建取引・為替ヘッジ関連の会計上の論点について詳説しています。特にヘッジ会計の適用は会計処理が難解であり、かつ開示の作成も非常に難しいため、図表や設例を多用しています。併せて昨今話題の超インフレ会計や、2024年4月に公表されたIFRS18の紹介等、最新の論点にも言及すると共に、日本基準の取扱いも解説してい ます。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人

会計・開示プラクティス部

植木 恵/パートナー