公共交通のリ・デザインとわが国経済の持続可能性~次の100年について考える

持続可能な公共交通の実現が求められるなか、その価値創造に向け、事業者による共創やデータの利活用がさらに進んでいます。KPMGの取り組みの紹介とともに、今後の可能性を提言します。

持続可能な公共交通の実現が求められるなか、その価値創造に向け、事業者による共創やデータの利活用がさらに進んでいます。KPMGの取り組みの紹介とともに、今後の可能性を提言します。

鉄道会社をはじめ、多くの民間事業者が支える日本の公共交通。路線の開発と沿線の価値向上を合わせたモデルは世界に誇るべきものである一方、特に地方部における持続可能性において課題を抱えている。

コロナ禍を経て、今後続く急激な人口減少社会に向き合うにあたり、新たな価値創造モデルを検討すべき時期に来ているのではないだろうか。

KPMGが行う各種の取組みを紹介し、我々にとっての"移動"がもたらす意味を再考しつつ、今後の可能性について提言する。

POINT1:アフターコロナの公共交通 2020年に世界中を襲った新型コロナウイルスは、わが国の公共交通に深刻なダメージを与えた。一定程度の回復を迎えた今、更なる飛躍に向けた抜本的な変革が必要ではないだろうか。 POINT2:サステナビリティ経営の浸透と日本の公共交通 日本の資本主義の父、渋沢栄一の思想を引継ぎ、社会性と事業性の同時追求により、主に民間の事業推進力によって支えられてきた鉄道を始めとした日本の公共交通。世界に誇るべき素晴らしいモデルである一方、地方部では存続可能性の危機に瀕している。 POINT3:公共交通の持続性担保のために 地域交通の持続性は、単に交通事業者だけでなく、日本という国土の持続可能性を考えるうえでも重要な意味を持っている。データ利活用により"移動がもたらす価値"をあらためて考え直し、新たな価値創造のための日本流の合意形成を図る必要があると考える。 |

I.アフターコロナの公共交通

2019年12月中国の武漢で最初の感染例が報告された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、瞬く間に全世界に広がりました。わが国においても2020年1月に最初の感染者が確認されたのち全国に蔓延し、計3回発出された緊急事態宣言等により、外出の自粛をはじめ、企業におけるリモートワークの推奨、学校の休校、百貨店や映画館のように多人数が集まる施設の使用制限など感染の防止に必要な協力を要請しました。

新型コロナウイルスの蔓延により、交通事業者は経営的に大ダメージを受けました。これまで右肩上がりだったインバウンド需要は入国制限により消滅し、首都圏の鉄道で見られた朝夕の通勤ラッシュの風景は激変し、鉄道各社は運行本数の削減や終電の繰り上げなどの措置も取りました。各鉄道事業者は軒並み赤字に転落するとともに、売上は大きく落ち込み、未曽有の危機に瀕していました。リモートワークの定着により新型コロナ後も通勤需要は元に戻らないことが予想されていましたし、インバウンド需要の回復も不透明な状況でした。

そうした状況から一変し、現在ではインバウント需要は新型コロナの反動もあり予想を上回る回復を見せています。首都圏のターミナル駅や観光地でも、大きなスーツケースを引いて歩く外国人観光客であふれています。コロナ危機を固定費の削減や鉄道以外のビジネスへの注力などの構造改革で凌いできた交通事業者にとっては、一息ついている、というところではないでしょうか。

しかしながら、パンデミックはいつ再び起こるか予想できません。また、日本経済は長く続く構造的な課題に向き合っています。回復の流れに一息つくことなく、改革の流れをより一層、進めるべきだと考えます。

II.サステナビリティ経営の進展と公共交通

1.運輸業におけるサステナビリティ

サステナビリティ経営のトレンドは引続き進行しており、鉄道をはじめとした公共交通分野においても進展がみらます。

KPMGが2022年に出した「CFOサーベイからの考察M&A運輸・物流・ホテル・観光セクター版」※1でも触れたとおり、当時は脱炭素への取組みに関して運輸業は他の産業と比べてやや遅れをとっている状況でした。

その後、国土交通省鉄道局がリードする形で行われた官民連携プラットフォーム※2の活動は、鉄道業における脱炭素化の流れを加速するものでした。各鉄道会社はそれぞれ創意工夫を凝らして脱炭素化に取り組むとともに、昨今の非財務情報開示のトレンドと相まって、その活動を積極的に開示しています。

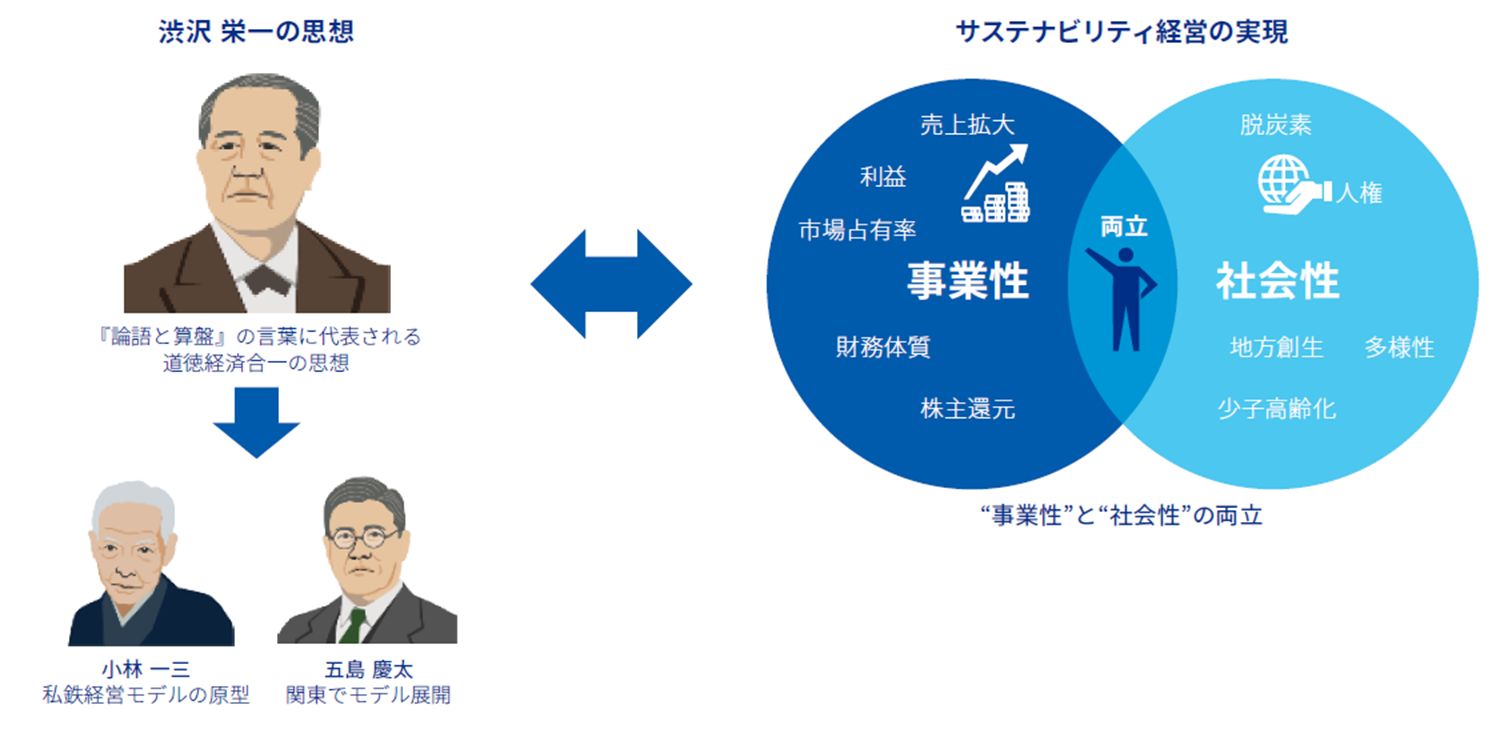

2.日本人のメンタリティとサステナブル経営

2015年に国連でSDGsが採択され、日本でも経団連が2017年に企業行動憲章を大幅に改定したことが契機となり、わが国でもSDGsやESG、サステナビリティ経営などの用語が注目を集め始めた頃、日本の資本主義の父とも言われる渋沢栄一氏の『論語と算盤』、『道徳経済合一説』が注目された時期がありました。簡単に言うと企業は利益を追求することによりお金を循環し、「富の永続」と「幸福の継続」の両立をめざすことができる、という考え方です。近江商人の「三方よし:『売り手によし、買い手によし、世間によし』」という考え方も、これに通じるものでしょう。我々日本人のメンタリティにはこのような考え方がもともと備わっている、とも言えます。

3.鉄道業に受け継がれる渋沢栄一の遺伝子

日本の資本主義の父、また言い換えればサステナブル経営の父とも言える渋沢栄一がデザインされた紙幣が今年発行されます。その渋沢の遺伝子は、鉄道業界にも色濃く引き継がれています。

日本の鉄道業は、民設民営、つまり民間の事業会社が設備を持ち、オペレーションも行う、世界的に見ると珍しいモデルです。少なくとも、鉄道事業者が200以上、上場の鉄道会社だけで25社もあるというのは、世界でも日本だけではないでしょうか。鉄道発祥の地、イギリスをはじめ世界的には国や自治体が設備を保有し、オペレーションを民間の事業会社に委託する、というスタイルが多いと言われています。線路や駅などの設備は、道路や橋脚と同様、国のインフラである、という考え方によるものでしょう。フランスの交通税、ドイツの連邦補助制度など、公共交通が公的な財源によって支えられるケースも知られています。※3

そもそも欧州では規則1370/2007※4によって、車がなくても暮らしやすい社会を作るための旅客輸送サービスが多くの場合商業ベースで運営することが難しいという前提のもと、加盟国の行政当局に一定水準の公共交通を提供することを義務付けています。

鉄道業界に詳しい人であれば周知の事実ですが、この民設民営の経営スタイルは、もともと渋沢栄一が提唱し、その後阪急の創業者である小林一三が広めたものと言われています。鉄道敷設とともに沿線開発で住宅開発や小売店の出店、大学の誘致などを行い、ターミナルには百貨店を作って人の流れを作る、という経営スタイルは後に五島慶太率いる東急に引き継がれ、「西の小林、東の五島」とも称されました。TOD(TransitOrientedDevelopment)つまり自家用車に頼らず、公共交通機関の利用を前提に組み立てられた都市開発もしくは沿線開発の手法が1990年代アメリカのP. カルソープによって提唱され注目されましたが、日本ではそれより半世紀以上前からこうした手法が定着していたのです(図表1参照)。

図表1:日本資本主義の父:渋沢 栄一とサステナビリティ経営

出所:KPMG作成

筆者もKPMGの海外の同僚と鉄道事業について話をする際、こうした前提の違いを説明するのに時間を要することがあります。日本に来た外国人が特に都市部における鉄道の利便性に驚くという話をよく聞きますが、これを民間事業者が利益を出しながら支えているというと、さらに驚かれます。私も海外出張に行くとできるだけ現地の公共交通機関を利用するようにしていますが、鉄道の運行の正確性、オペレーターの接客態度、清潔な設備などは日本が格段に優れていると感じます。

III.わが国が抱える構造的な課題

1. 急激に進む人口減少と東京一極集中のリスク

Iにおいて日本経済が長く続く構造的な課題に向き合っている、と書きました。いうまでもなく、世界に類を見ないスピードで進展する少子高齢化です。2008年にピークを迎えたわが国の人口は急激な減少局面に転じ、有史以来経験してこなかったスピードで人口が減り続けています。少子高齢化とともに大きな課題なのは、東京一極集中です。

ここ数年過去最低を更新し続けている東京の合計特殊出生率※5 は2023年度はついに0.99と1を割り込みました。単純計算で1世代後には人口が約半分に、2世代後には約4分の1になる、ということです。コロナ禍初期には東京からの人口転出超過が話題になったことがありましたが、それも一時のことで、東京を含む首都圏への人口集中の流れは止まっていません。今後起こりうる自然災害を考えても、最も出生率の低い東京に人が集まり続けることは、大きなリスクと言えるでしょう。2014年のいわゆる「増田レポート」※6以来10年ぶりに、先頃公表された2024年版のレポートでは全国1729自治体のうち744が"消滅する可能性がある"とされています。

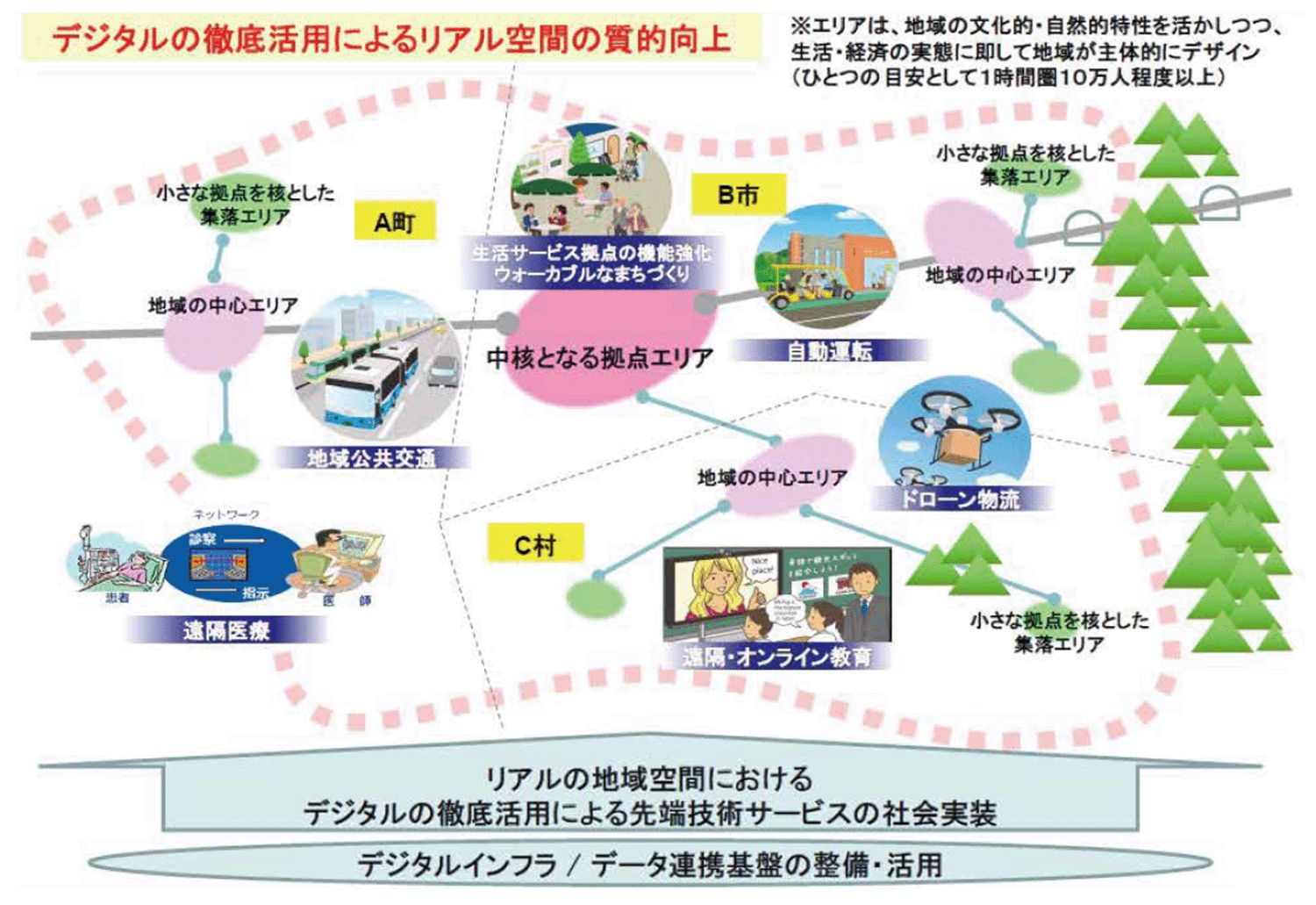

こうした状況下、昨年閣議決定した第三次国土形成計画においては、「地域生活圏の形成」という考え方が強調されています。"国土計画"と言われても一般的な認知度は必ずしも高くないかもしれませんが、古くは高度成長期に出された池田勇人内閣の「所得倍増計画」、あるいは大平正芳内閣の「田園都市国家構想」まで系譜をたどると、ピンとくるのではないでしょうか。言い換えれば、日本の国土、ひいては国家自体のサステナビリティを考えるもの、と言えるでしょう。

2. 地域の生活圏を支える公共交通

地域生活圏の形成において、重要視されているのが地域公共交通の維持です(図表2 参照)。

出展:国土交通省 国土形成計画

地方部における赤字路線の維持はわが国にとっても喫緊の課題ですし、運転免許のない中高生や高齢者などにとって、公共交通機関は貴重な移動手段です。一定規模の地方の中核都市に人口を留め、国土を維持するためにはある程度の経済規模が必要であり、そのためにも人々の生活、経済活動を支えるための移動手段は必要不可欠なのです。

3. KPMGが取り組む地域モビリティプロジェクト

KPMGではこうした一連の課題に正面から向き合うため、数年前から地域に根差したモビリティの持続可能性の確保に取り組むプロジェクトを進めています(図表3参照)。

図表3:KPMGが取り組む地域モビリティプロジェクト

出所:KPMG作成

4年前から取り組んでいる十勝帯広のプロジェクトでは、十勝バスなど複数の事業者と連携して公共交通の持続可能性を探求する取組みを続けており、2023年には第二回CSP(クルマ・社会・パートナーシップ)大賞を受賞するなど、各方面からも一定の評価を頂いています。

沖縄県名護市では「もっと輝く名護市」の実現に向け、モビリティのみならず現地の産業振興などを含めたビジョン・計画の策定から実証・実装に至るまでさまざまな活動を推し進めています。

これらの地域は地方創生の新たな可能性やわが国経済の持続可能性だけでなく、日本という国土の安全保障を考える意味でも、きわめて重要な意味を持つと考えています。

4. 経済合理性を超えた価値測定とは

地域のモビリティを維持するにあたり、運賃収入や一日あたりの輸送量など、従来の経済性指標だけで存続を論ずることは難しく、国と自治体、交通事業者が一体となって取りうる選択肢を視野にいれたうえで多面的に考える必要があるでしょう。2023年2月に閣議決定された「地域公共交通活性化法改正案」において、地方自治体による主体的な取組みを推奨していますが、その先行きは決して前途洋々とは言えません。"地域交通の維持"というと田舎の原風景を残す、といったノスタルジー的な側面と捉えられがちですが、先にみたように地方の存続は日本という国の持続可能性を考えるうえでも重要な課題であり、それを支える交通には従来の経済合理性を超えた価値があることを認識する必要があると考えます。

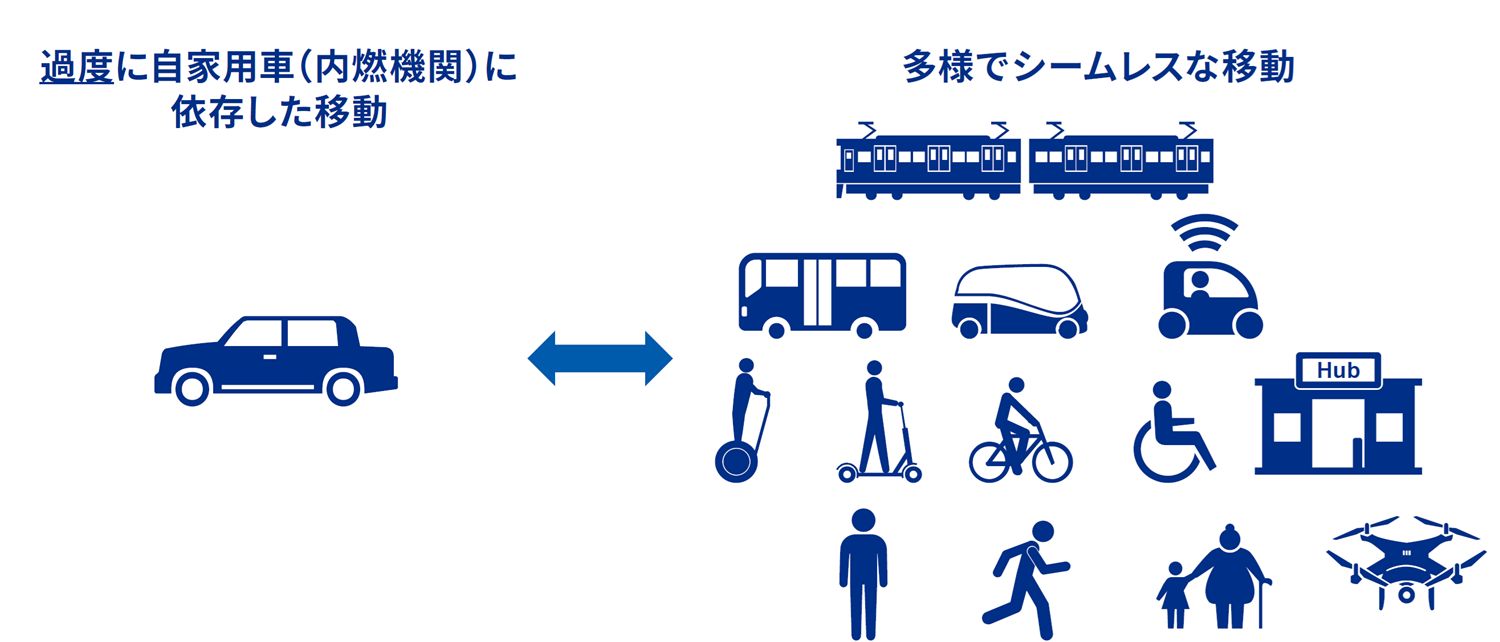

5. 分野を超えて進む共創

鉄道、あるいは公共交通というところから視野をさらに広げると、分野を超えたモビリティ事業者の共創が進みつつあると感じます。これらは脱炭素など環境意識の高まりとともに、過度な自家用車依存が都市部の交通渋滞や事故、地方部における公共交通の衰退を招いたことへの反動があるのかもしれません(図表6参照)。

図表6:分野を超えて進む連携

出典:KPMG作成

MaaS(Mobility as a Service)という言葉が一時もてはやされ、その後「MaaSは短期的には儲からない」という認識広がると、一時下火になった時期がありました。それがコロナ禍を経て、これまで"競争"関係にあった企業グループ同士の"共創"が各地で見られます。九州旅客鉄道(JR九州)と西日本鉄道らが進める九州MaaSなどはその最たる例ですし、関西の鉄道7社を中心として企業グループが進める「KANSAI MaaS」も、注目すべきプロジェクトと言えるでしょう。

これは、単に環境負荷の高い自動車から、環境負荷の低い公共交通へのシフトを図る、というだけでなく、人口減少下において全体としての移動総量を上げようという危機感が背景にあると考えられます。

KPMGでは、こうした活動が世界有数の人口密集地である東京を中心とした首都圏でもできるのではないかと考え、「首都圏交通事業者ラウンドテーブルミーティング」※7と題した活動を昨年11月より実施しています。この会合では、業種や事業者を横断してのデータ利活用による新たな価値創造を企図しています。将来的には、ここで得られた知見を他の地域にも展開し、人口減少地域でのモビリティの持続可能性にも活かすことを目指しています(図4 参照)。

図4:首都圏交通事業者ラウンドテーブルミーティング

出所:KPMG作成

※7 ラウンドテーブル開催レポート:第1回 転換期を迎えるわが国の都市交通の新たな方向性

6. 見えない価値の見える化

すでに述べてきたとおり、サステナビリティ経営の実践は、事業性と社会性の同時追求です。ここでいう"持続性"とは企業にとっての持続性という狭い意味ではありません。自社の利益ばかり追求し、環境や社会に配慮しない企業は消費者に受け入れられず、優秀な社員を集めることはできないのは当然のこととして、長い視点で社会や環境が棄損された状況では経済活動自体が沈滞し、企業が存続し得ないでしょう。

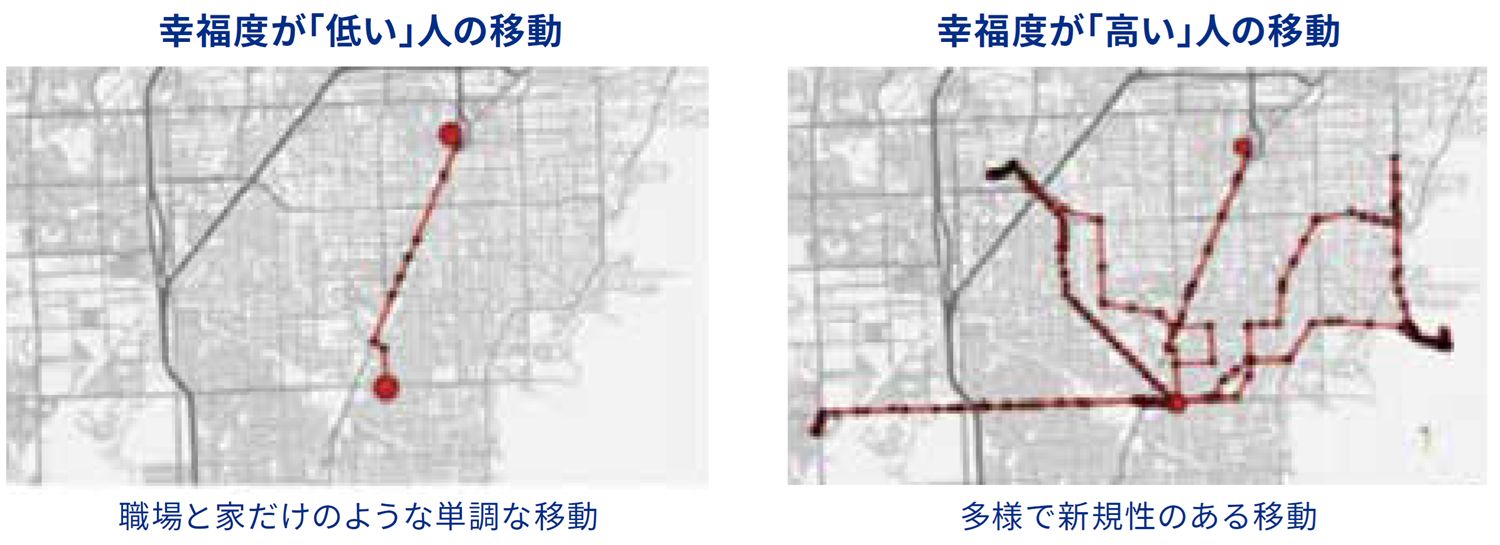

移動すること自体には、我々の心身の健康を保ち、物流や人流を通じて経済活動を支えるという意味において、従来の経済性計算で考慮する運賃以上の価値があると言えます。たとえば、移動の多様性の高い人ほど、幸福度が高いというアメリカの研究結果もあります(図表5参照)。※8

図表5:移動の多様性と幸福度の相関関係

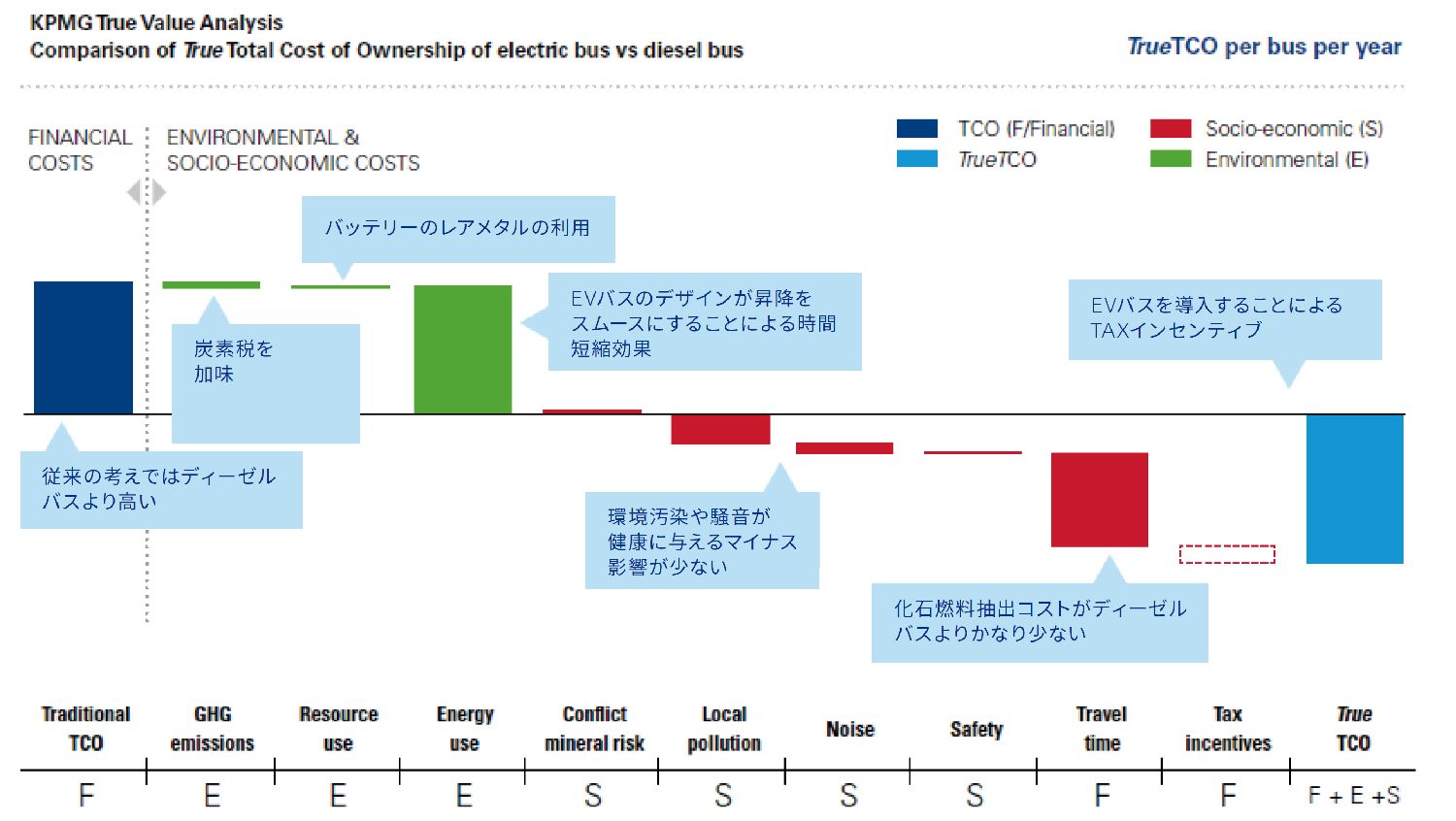

図表7:VolvoのTrue Value~見えない価値の可視化

出所:KPMG True Value Case Study VolvoGroupを基にKPMGモビリティ研究所で加工

図表7 はVolvo社による2015年のEVバスの効果の見える化です。従来の伝統的な会計のルールによると、EVバスはディーゼルバスよりも割高になります。一方、CO2 排出が少ないことによる環境への影響や、低床で騒音や振動の少ないことによる社会への影響、税制の優遇などを加味すると、True Value( 真の価値)はEVの方が優れている、というものです。※9

日本でもこうした取組みが少しずつ進んでいます。たとえば、東京地下鉄(東京メトロ)が進めるサステナビリティ経営の実践に向けて、メトロCO2 ゼロ チャレンジ2050達成に向けてKPMGではGHG排出量データの収集・分析から情報開示に関する高度化、および社会的なインパクト算定を支援しました。※10

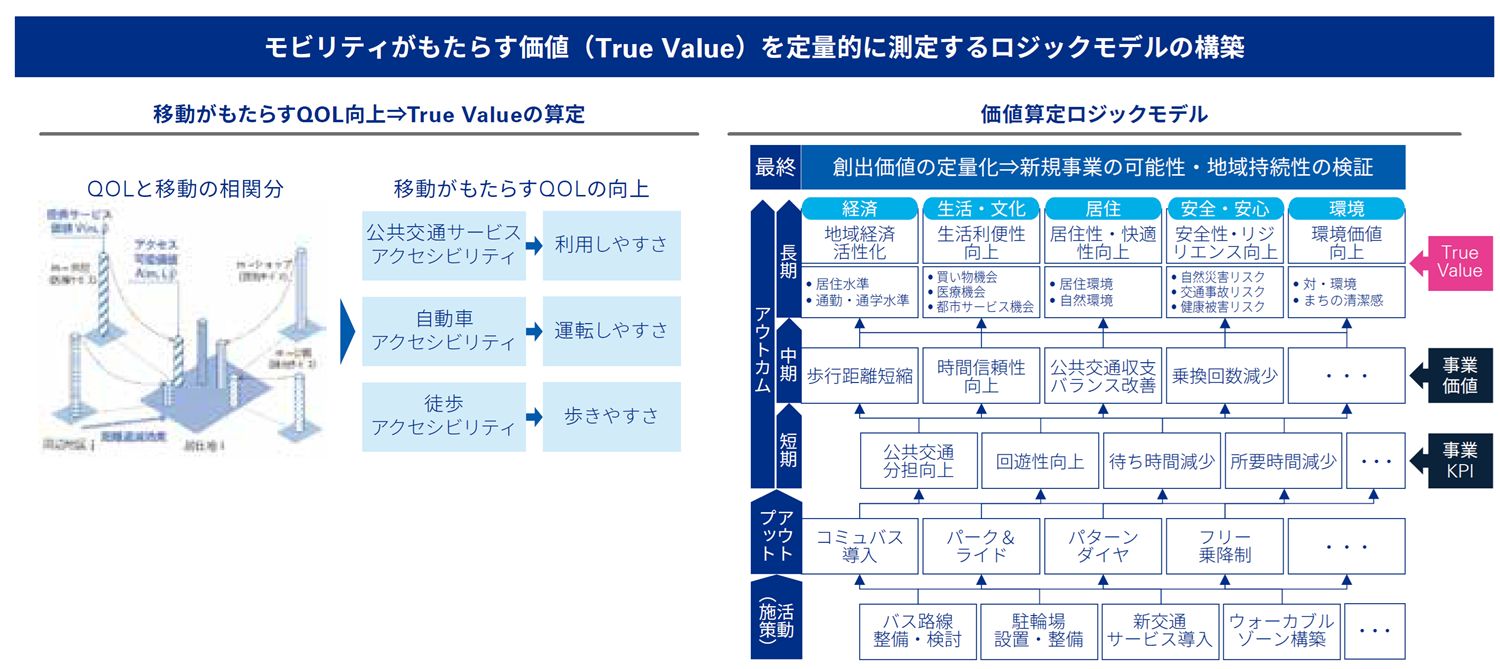

今後も、データアナリストや外部の研究機関、自治体、民間企業などと協業しながら、移動がもたらす価値の見える化を形にし、都市部における新たな価値の創造、地方部における新たな存続モデルの検討などに応用できれば、と考えています(図表8参照)。

図表8:データ利活用による移動価値の見える化

出所:「QOLに基づく道路事業評価手法の開発とSDGsへの貢献評価」を基にKPMGモビリティ研究所で加筆

7. 次の100年に向けて ~ データ利活用がカギ

日本の公共交通は鉄道をはじめ、多くの民間事業者が切磋琢磨して全体のサービスレベルが向上してきたという歴史があります。一方で、特に地方部においては危機的な状況が全国各地で見られます。国内でもフランスのような交通税の導入が一部の自治体で検討されていますが、規則によって行政当局による公共交通の維持が定められている欧州と違い、単純な公的資金の投入に関する地域住民の同意を得るには多くの時間と労力を要します。公的資金を使うことの合意を得るためには、移動がもたらす価値を見える化し、関係者の納得感を得ることが1つの解決策であると考えます。

また、複数の事業者による"競争"の歴史が、事業者同士の"共創"を遅らせてきた、という側面も否定できません。国や地域をあげてデータ共有が進む欧州などと比べても日本ではなかなかデータの相互共有が進まず、各社が独自のデータ基盤を開発してきた状況ではありますが、各地でみられるMaaSの共創や、首都圏でも見られるような相互乗り入れの流れは、日本におけるMaaS進展の新たな潮流と言えるでしょう。データの相互活用によるメリットを"見える化" することができれば、各社が経営資源を投入して築いてきたデータ基盤の相互活用はより一層進むのではないでしょうか。

複数の民間事業者による切磋琢磨によって培われてきた優れた運行システム、沿線価値向上の仕組(TOD)は日本が世界に誇るべきものだと言えます。一方、そのビジネスモデルは100年以上変わっていない、ということもできます。サステナビリティ経営が注目されるなか、複数の事業者の共創により、データを用いて移動がもたらす価値を見える化することが、持続可能な公共交通を支える財政基盤構築のカギに

なるのではないでしょうか。

執筆者

KPMGジャパン インフラストラクチャーセクター

運輸・物流・ホテル・観光セクター統轄リーダー

KPMG Asia Pacific Head of Public Transport

KPMGモビリティ研究所 コアメンバー

KPMGコンサルティング ビジネスイノベーションユニット

プリンシパル 倉田 剛