CSRD対応を契機としたグループ・サステナビリティ・ガバナンスの再考

本稿では、KPMGオランダで、特に日本企業のCSRD対応を支援する筆者の経験を基に、これからCSRD対応に着手する日本企業を対象にした、グループ・ガバナンスの観点を加味したCSRD対応プロジェクトのあり方を考察します。

本稿では、KPMGオランダで、特に日本企業のCSRD対応を支援する筆者の経験を基に、これからCSRD対応に着手する日本企業を対象にした、グループ・ガバナンスの観点を加味したCSRD

現在、グローバルでは機関投資家をはじめとする企業を取り巻く重要なステークホルダーが、企業に対してサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)情報の開示を促す動きが加速しています。特にEUでは、グローバルにおける共通基準策定の議論に先駆けて、政策的に企業のサステナビリティ情報開示を推進しており、CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive:企業サステナビリティ報告指令)という法的拘束力のある指令が2023年1月5日に発効しました。

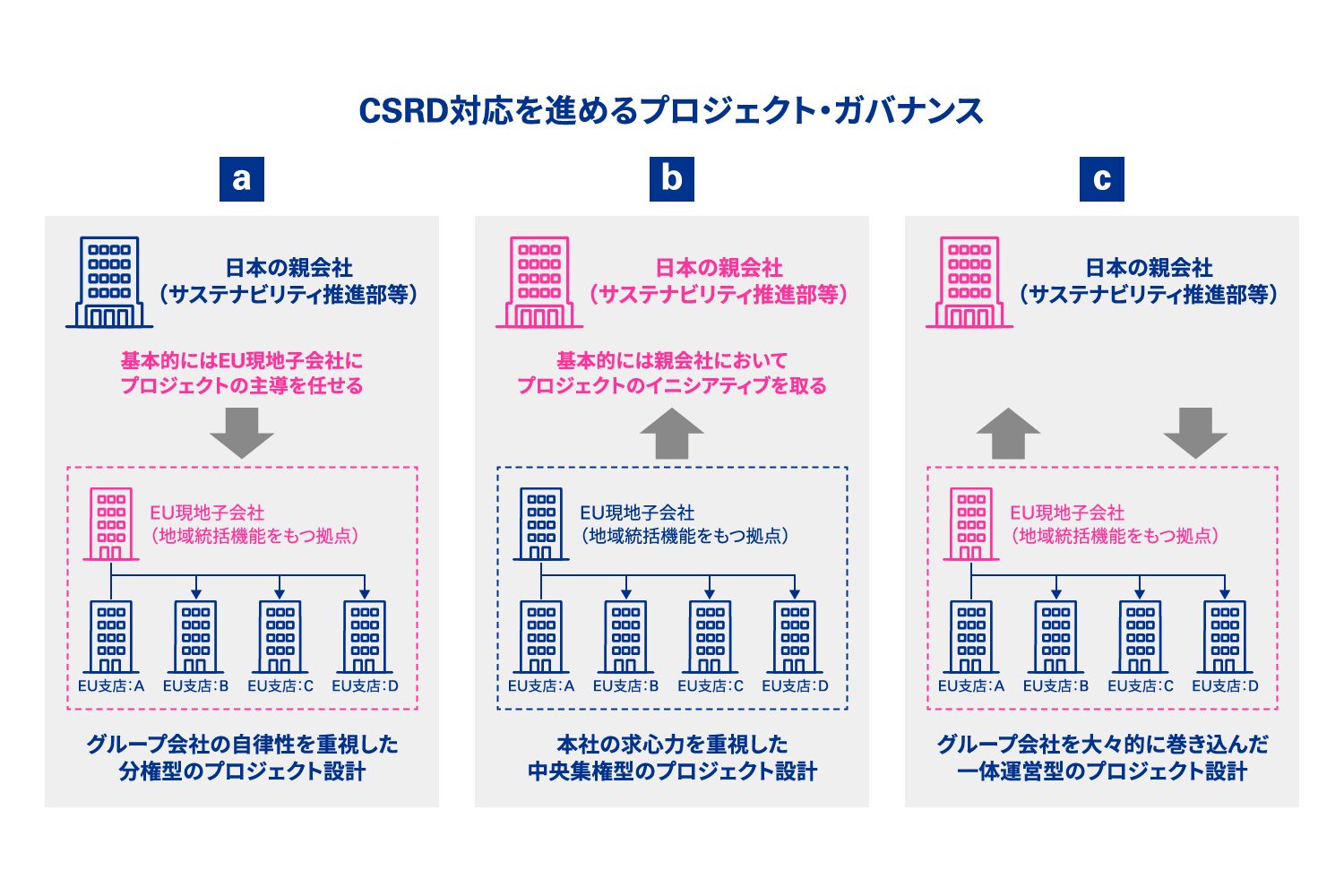

すでに対応を始めている企業が一定数見られるものの、これからCSRDに対応しようとしている企業のなかには、そもそも、EU地域固有の法令対応に本社がイニシアチブを取るべきか、あるいはEU現地子会社に対応を任せるべきか、というプロジェクトの設計から悩みを抱えている企業も少なくありません。

KPMGでは、世界各国でグローバル企業のCSRD対応を支援しています。本稿では、KPMGオランダで、特に日本企業のCSRD対応を支援する筆者の経験を基に、これからCSRD対応に着手する日本企業を対象にした、グループ・ガバナンスの観点を加味したCSRD対応プロジェクトのあり方を考察します。

なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。

Point

1.CSRDの適用対象企業

CSRDの適用対象となる企業は、EU現地企業に限定されない。日本企業のEU現地子会社であっても、現地で一定規模以上のビジネスを展開している場合にはCSRDが適用される。

2.グループ経営のスタイルを加味したプロジェクト設計

CSRD対応を円滑に進めるにあたっては、各社のグループ経営のスタイル(分権型あるいは中央集権型)を勘案しながら、プロジェクトを設計する必要がある。

3.CSRD対応の現実解

CSRDの現実解は、グループ経営のスタイルを尊重し、EU現地子会社または親会社のどちらが主導権を握るのかを明確にし、CSRDに対応するステップに応じて柔軟に各社の関与度合いを調整することだ。

I.CSRDの概要

CSRDとは、ESGに紐づくさまざまなトピックス(例:気候変動、サーキュラーエコノミー、自社の労働力など)について、トピックスごとに自社の戦略・方針、ガバナンス体制、具体的な施策(取組み状況)、目標/KPIに関する情報の開示を、一定要件を超える企業に要求するEUの法令です。CSRDはEU内で適用される法令である一方、その適用対象となる企業は、EU現地企業に限定されません。日本企業のEU現地子会社であっても、現地で一定規模以上のビジネスを展開している場合はCSRDが適用されます。具体的には、売上高50M€、従業員250名、貸借対照表合計25M€の3条件のうち2条件を2会計期間連続で超えた場合は、原則として2025年度の内容を2026年から開示することが義務づけられています。

ただし、CSRDそれ自体は企業に求める開示内容の詳細は定めておらず、対象となる企業の要件といった枠組のみを規定しています。具体的に報告すべき事項の詳細は、EFRAG(欧州財務報告諮問グループ)が策定するESRS(European Sustainability Reporting Standards:欧州サステナビリティ報告基準)によって規定されており、CSRDの適用対象となる企業には、ESRSが規定する開示項目のなかでも、重要性がある(=マテリアルである)と判断した項目に紐づく詳細な情報の開示が要求されています。

II.CSRD対応を進めるためのプロジェクトの設計

自社がCSRDの適用要件に該当するのであれば、対応するための社内プロジェクトを早期に設計し、必要なアクションに取り掛かる必要があります。その際、どのようにプロジェクトを設計するかという点には注意が必要です。

ここではグループ・ガバナンスの観点を念頭に、想定されるプロジェクトの設計を2パターン提示します(図表1参照)。

a. グループ会社の自律性を重視した分権型のプロジェクト設計

CSRDはEU地域固有の法令という性質を加味し、基本的にはEU現地子会社の担当者にプロジェクトの主導を任せる。親会社は、必要な場面で最低限関与する体制を構築する(以下、「子会社主導のプロジェクト設計」という)。

b. 本社の求心力を重視した中央集権型のプロジェクト設計

基本的には親会社(サステナビリティ推進部等)がイニシアチブを取りながら、必要な場面でEU現地子会社の担当者を巻き込む体制を構築する(以下、「親会社主導のプロジェクト設計」という)。

図表1 グループ経営のスタイル(分権型あるいは中央集権型)を勘案したプロジェクトの設計

出所:KPMG作成

どちらを選択するかの判断は、各社の企業文化、グループ経営のスタイル(例:本社の求心力を重視した中央集権型、あるいはグループ各社の自律性を重視した分権型)、EU現地子会社の(人的・時間的・金銭的)リソース等の要因によって異なります。そのため、どちらか一方が正解とは限りません。

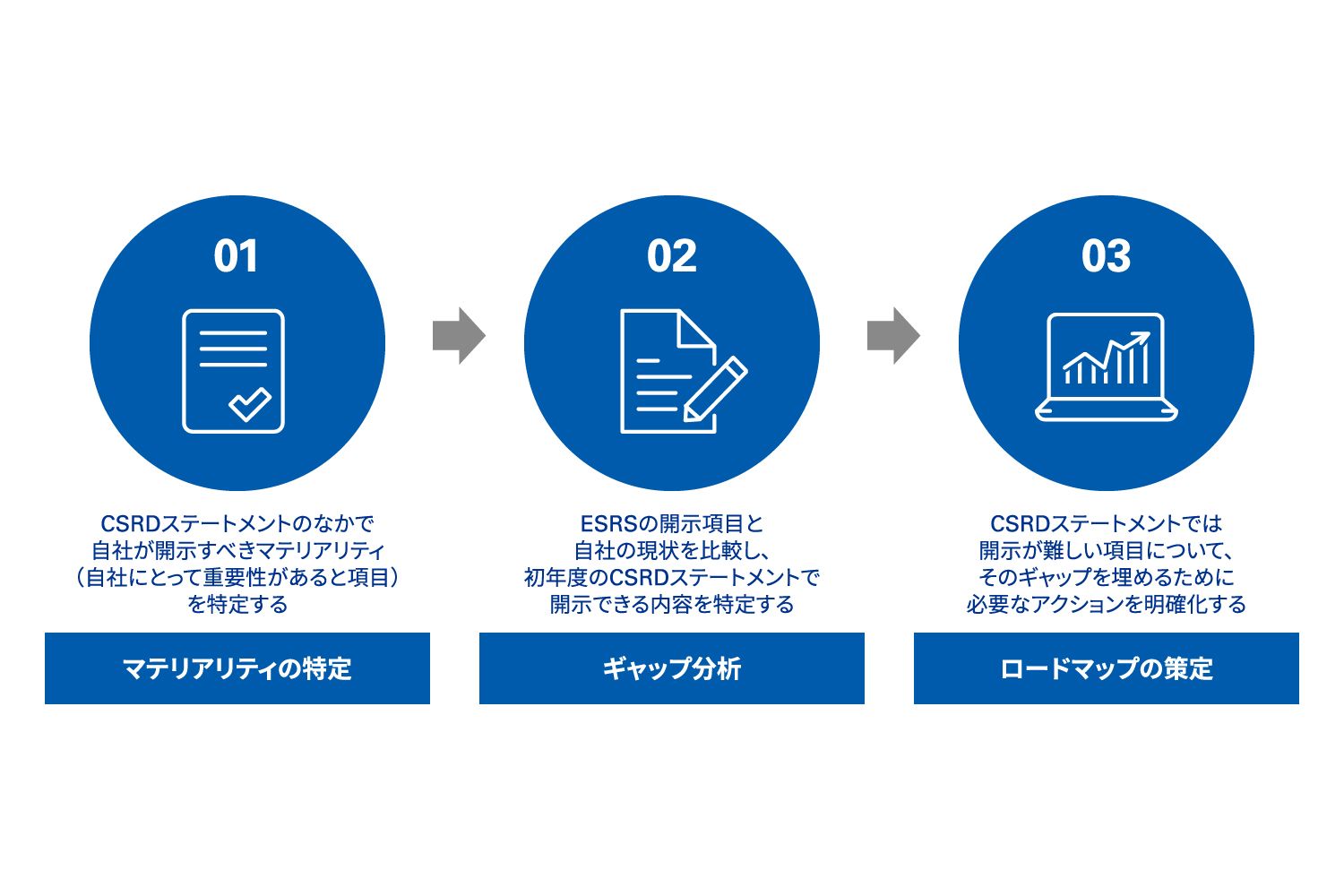

III.CSRD対応の最初の3ステップ

CSRDへの対応は企業の成熟度に応じて異なりますが、図表2に示すとおり、まずはマテリアリティの特定、ESRSの開示項目と自社現状との間のギャップ分析、特定したギャップを埋めるためのロードマップの策定、という3ステップに取り組むことが肝要です。

図表2 CSRD対応の最初の3ステップ

出所:KPMG作成

以降では、CSRDに対応するための一連の手続きのうち、最初の3つのステップに焦点を当て、子会社あるいは親会社が主導することのそれぞれの論点について考察します。

(1)マテリアリティの特定

CSRD対応の最初のステップは、CSRDステートメントのなかで自社が開示すべきマテリアリティを特定することです。CSRDの適用対象企業は、ESRSが規定する開示項目のなかでも、自社にとって重要性があると判断した項目に関する情報を開示する必要があります。ここでのポイントは、ESRSが示すマテリアリティ評価の考え方に注意を払うことです。

ESRSは、自社のマテリアリティを特定するにあたっては、ダブル・マテリアリティの考え方に基づいて評価することを求めています。これは、サステナビリティに関するリスクや機会を通じて企業が被る財務的な影響の観点とともに、企業が事業活動を通じて環境や社会に与える影響(インパクト)の観点も評価しながら、自社にとってのマテリアリティを特定するということです。

ESRSでは、マテリアリティ評価の具体的な実施手順までは規定されていませんが、一般的には、①企業を取り巻くサステナビリティ課題をロングリストとして一覧化し、②デスクトップ・リサーチや社内関係者とのディスカッションを通じて徐々に絞り込み、③外部ステークホルダー(例:NGO、行政、機関投資家など)とのエンゲージメントから得た示唆も踏まえながら最終的にマテリアリティを特定するという流れが想定されます。

ESRSが求めているのはEU地域で事業を行う子会社のマテリアリティであり、親会社が特定している連結ベースのものとは異なります。また、そのアプローチ方法は企業のグループ経営のスタイル(分権型あるいは中央集権型)によっても異なります。

マテリアリティ評価を実施するにあたってのプロジェクトの建付けを、上述の「a. 子会社主導のプロジェクト設計」と「b. 親会社主導のプロジェクト設計」の両観点から考察すると、それぞれのメリットと課題点は以下のように整理できます。

a. 子会社主導のプロジェクト設計

メリット:

- 地域固有の状況を深く理解しているのは現地に根ざした現地子会社であることが多いため、EU地域におけるサステナビリティ関連規制やトレンド等の固有論点などを、EU現地子会社のマテリアリティ評価のなかに織り込みやすい。

- CSRDステートメントを開示/報告する主体は(日本の親会社ではなく)EU現地子会社であるため、EU現地子会社自身が有する最新の情報に基づき、マテリアリティ評価を実施することができる。

- 特に自社が財務的に被る影響(インパクト)の評価対象は、親会社ではなくEU現地子会社となるため、EU現地子会社のほうが効率的に議論を進められる。

- マテリアリティに対して外部ステークホルダーから示唆を得るにあたっては、日頃からコミュニケーションのあるEU現地子会社からコンタクトを取るほうがアプローチしやすく、エンゲージメントも実施しやすい。

課題点:

- 特に製造業の企業でEU現地子会社が販売・マーケティング機能に特化している場合は、製造に関連するサステナビリティ情報(例:原材料サプライヤーに対する人権デュー・ディリジェンスの実施状況、製造プロセスにおける気候変動リスクなど)に精通する部署/人材がEU現地子会社に配置されていないことが多く、サプライチェーン上流に関する内容を評価するハードルが高い。

- すでにグループ全体としてのマテリアリティが特定されている場合は、これから特定するCSRD上のマテリアリティと既存のマテリアリティとの間の整合性が損なわれないよう、親会社との連携に留意する必要がある。

b. 親会社主導のプロジェクト設計

メリット:

- EUのバリューチェーン関連情報も含めてマテリアリティ評価に必要なサステナビリティ情報が親会社に集約されている場合は、親会社主導でEU現地子会社のマテリアリティを特定することができる。

- マテリアリティ特定に関するナレッジが親会社に集約していると想定されるため、親会社主導でEU現地子会社のマテリアリティを特定する場合、既存の(連結の)マテリアリティとEU現地子会社のマテリアリティとの間の整合性を調整しやすく、対外的に一貫性のあるナラティブを作りやすい。

課題点:

- 親会社主導の場合、多くのサステナビリティ情報が親会社に集約されているとはいえ、EU地域固有の事情(例:EUを拠点とする子会社バリューチェーンの地政学的なリスク、EU地域におけるサステナビリティ関連規制、政策の動向など)にかかる最新情報を日本の親会社がすべて把握しきれているとは限らない。EU現地子会社として考慮すべき論点が見落とされていないかについては留意する必要がある。

(2) ギャップ分析の実施

2番目のステップは、ESRSが要求する開示項目と自社のサステナビリティの現状を比較し、初年度のCSRDステートメントのなかで開示する内容を特定することです。

ESRSは、(本稿を執筆している2024年3月時点)CSRD適用対象企業のインダストリーの如何にかかわらず、横断的に適用される2つの基準(ESRS1~ESRS2)と、E(環境)・S(社会)・G(ガバナンス)に関連するトピックスを幅広く網羅する10の基準(E1~E5、S1~S4、G1)という合計12の基準から構成されています。ESGトピックスの基準のなかでは、各ESGトピックス(例:気候変動、サーキュラーエコノミー、サプライチェーンにおける労働力など)に応じて、自社の戦略・方針、ガバナンス体制、具体的な施策/取組み状況、目標/KPIに関する情報を開示することが求められています。

(1)で解説したマテリアリティ評価とは異なり、ギャップ分析の実施それ自体はESRSが要求するアクションではありません。しかしながら、ESRSが規定する開示項目と自社のサステナビリティの取組みのレベル感を比較し、初年度のCSRDステートメントのなかで開示できる項目を明確にするためには、ギャップ分析は必要不可欠なステップです。

マテリアリティ評価と比較すると、本ステップにおけるプロジェクト設計の差異(分権型あるいは中央集権型)はそこまで大きくはないと考えますが、実務上は一定の注意を払う必要があります。

a. 子会社主導のプロジェクト設計

メリット:

- CSRDステートメントを開示/報告する主体は(日本の親会社ではなく)EU現地子会社であるため、EU現地子会社が自社で有している情報を基点としてEU現地子会社が主導することによって、迅速かつ効率的にギャップ分析を進めることができる。

課題点:

- 気候変動戦略やサプライチェーン方針など、各ESGトピックスの方針/戦略に関連する情報は日本の親会社で管轄されていることが多いため、この部分に関するギャップ分析は、EU現地子会社単独では十分に実施できない可能性が高い。

特に日本の親会社で製造された製品をEU現地子会社が仕入れて販売しているような場合は、製造関連の情報(例:製造工程で発生するGHG排出量、原材料調達における人権リスクの状況など)がEU現地子会社には十分に共有されていない可能性が高いため、この部分に関するギャップ分析は、EU現地子会社単独では十分に実施できない可能性が高い。

b. 親会社主導のプロジェクト設計

メリット:

- ESG/サステナビリティに関連する情報が、本社サステナビリティ推進部等に集約されている場合は、親会社としての包括的視点からギャップ分析を進めることができる。

- 仮にギャップ分析に必要な情報がサステナビリティ推進部等に集約されておらず、本社の各管理部門(例:人事部、調達統括部、法務部など)から情報を収集する必要がある場合は、EU現地子会社から各部にコンタクトするよりも、サステナビリティ推進部等からコンタクトを取るほうがスムーズで連携が取りやすい。

課題点:

- 各社のデータ・マネジメントのあり方およびデータの収集状況によって差異はあるが、各ESGトピックスの全情報(たとえば、EU現地子会社が日本から仕入れた製品を販売している場合、製品の輸送/配送で生じるGHG排出量に関するデータや、製品を保管する倉庫で働く委託職員の労働状況など)が日本の親会社に集約されていない可能性が想定される。その場合は、本社単独でギャップ分析を完結できるとは限らない。

(3)ロードマップの策定

最後のステップは、ロードマップの策定です。本ステップでは、根本的にサステナビリティに関する取組みが不足している、あるいは必要データが収集できておらず、初年度のCSRDステートメントでは開示が難しい項目について、そのギャップを埋めるために必要なアクションの明確化が求められます。

CSRDは、特に初年度の開示においては対象企業が極端な負担を負わないように配慮がなされており、一部の項目(例:環境に関するスタンダードで定められている財務的影響額、自社従業員の特性や研修とスキル開発など)については開示を省略することが認められています。また、CSRDはあくまでも開示を義務付ける法令であり、サステナビリティを推進するアクションそれ自体(例:人権デュー・ディリジェンス、LEAPアプローチに基づく生物多様性への影響の分析)の実施を義務付けている法令ではありません。したがって、ギャップとして特定された項目のすべてを埋めるアクションを初年度の開示までに取る必要はありません。自社のリソースや時間的制約を考慮したうえで優先順位を付けて、優先度/緊急度が高いところから取組みを進めていくことが可能です。

仮に初年度の開示までにギャップを埋めるアクションが間に合わないのであれば、いつ頃を目途に取組みを進める計画なのか、計画自体の開示も認められています。

ロードマップの具体的な内容は、各社のギャップ分析結果によって異なるために一般化は困難ですが、ロードマップの構成要素に関していえば、少なくとも、誰が、いつまでに、どのようなステップ/手順を踏んで、何のアクションを実行するのかという点を網羅しておくことがきわめて重要です。

ロードマップの策定ステップにおけるグループ・ガバナンス上の主な論点としては、以下が挙げられます。

a. 子会社主導のプロジェクト設計

メリット:

- EU現地子会社が主導するギャップ分析結果に基づいて、自社の現実的なリソースおよびケイパビリティに見合った、EU現地で完結できる実現可能性のあるロードマップを策定できる。

課題点:

- 仮に、ギャップ分析を通じて各ESGトピックスの方針/戦略に課題があると特定された場合は、EU現地子会社自身にて方針/戦略を立案する必要が出てくる。その場合、日本の親会社が掲げる大方針と齟齬が生じないように整合性を取る必要がある。

b. 親会社主導のプロジェクト設計

メリット:

- ギャップ分析を通して特定された課題が、EU現地子会社のみならず全社的に当てはまる場合は、CSRD対応のためのロードマップとしてだけでなく、グループ全社のサステナビリティにかかる取組みを根本的に推進するためのロードマップとして、その内容を策定することができる。

課題点:

- たとえば、特定したギャップを短期間で埋めるような野心的なロードマップを親会社が策定し、ロードマップの履行をEU現地子会社に指示したとしても、(日本の親会社と比較すると)EU現地子会社のリソースは限定的な場合が多いため、ロードマップの実現可能性が担保されないことが想定される。

IV.さいごに

本稿では、CSRDに対応する一連の手続きのうち最初の3つのステップに焦点を当て、プロジェクト設計におけるグループ・ガバナンス上の論点を整理してきました。前章で考察したとおり、各ステップによってプロジェクト設計のメリットや課題点は各社各様です。そのため、、子会社主導か、それとも親会社主導か、そのどちらか一方が正解とは言い切れません。

また、EU現地子会社に対応のすべてを一任することも、逆に日本の親会社が一切のアクションを引き取ることも得策とは言えません。自社のグループ経営のスタイルを尊重しながら、EU現地子会社または親会社のどちらか一方が主導権を握ることを明確にしつつも、ステップに応じて柔軟に各社の関与度合いを調整することが、現時点における現実解と言えそうです。

CSRDへの対応は、グループ会社の各所に散らばるサステナビリティに関する取組みやESGデータを経営としてどうコントロールし収集していくのか、サステナビリティに関するグループ・ガバナンスのあり方を再考するよい契機と位置付けられます。これを機に、グループ一体となった企業価値向上の実現に向けて、自社に適した“グループ・サステナビリティ・ガバナンス”のあるべき姿を検討することがきわめて重要です。

執筆者

KPMGオランダ

岩井 美緒/マネジャー