金融機関に今求められるエンタープライズアーキテクチャ

本稿では、段階的かつ軽量に作成・維持し、かつ現在の金融業界の要件にも対応可能なEAの要件・コンセプトを解説します。

本稿では、段階的かつ軽量に作成・維持し、かつ現在の金融業界の要件にも対応可能なEAの要件・コンセプトを解説します。

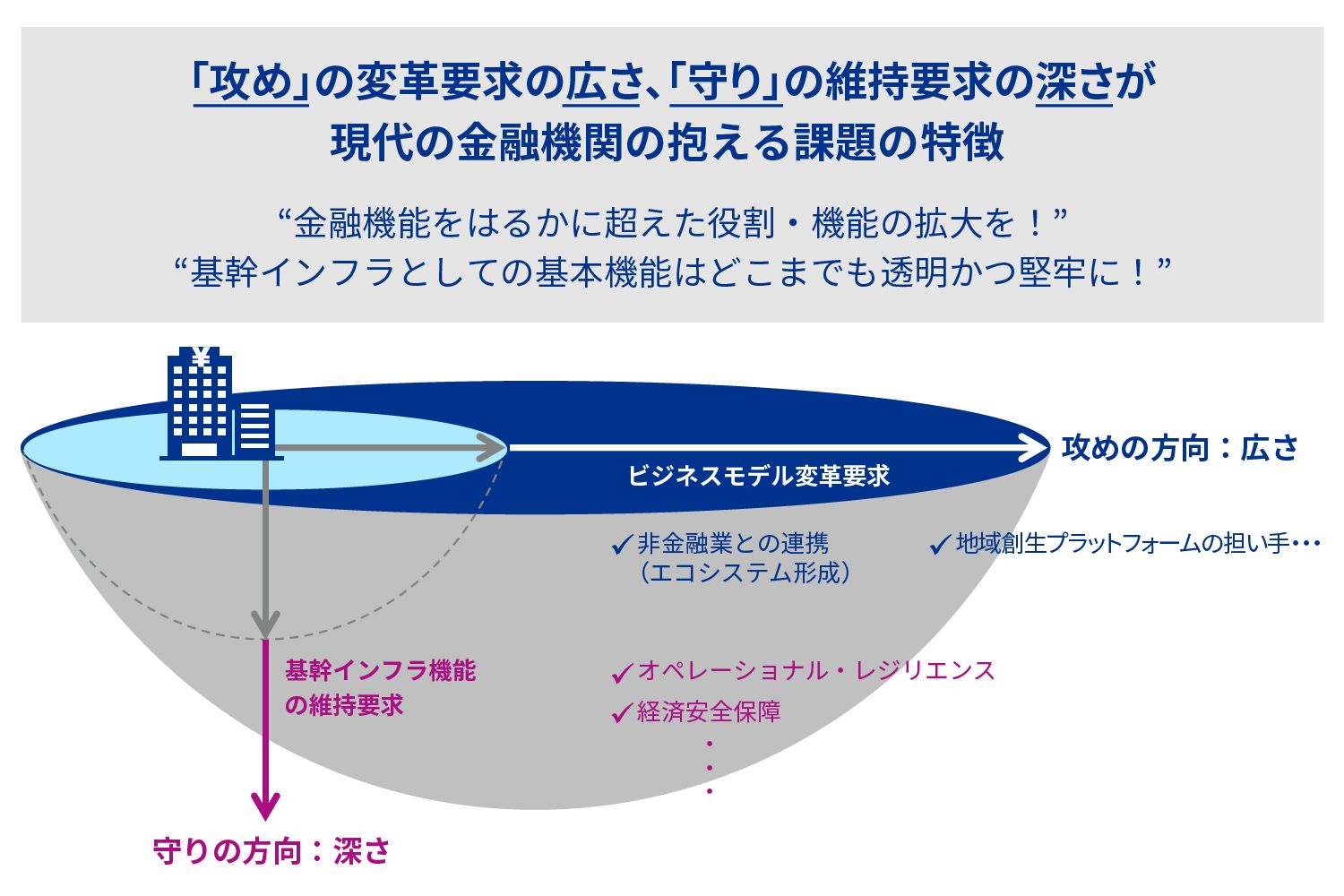

金融機関の持つ課題の本質は、ビジネスモデル変革への対応と、基幹インフラとしての透明性・堅牢性の維持という、「攻め」と「守り」両面の対応を高度に求められていることにあると考えます。その対応には、自社全体の資産・業務の把握レベル向上が必須であり、エンタープライズアーキテクチャ( 以下、「EA」という)の考え方が有用です。しかしながら、 従来型のEAは、重厚長大であるため、作成・維持に多大な労力を要しがちという側面を持ちます。

本稿では、段階的かつ軽量に作成・維持し、かつ現在の金融業界の要件にも対応可能なEAの要件・コンセプトを解説します。なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。

Point

|

Ⅰ.今、求められるエンタープライズアーキテクチャ

1. 金融機関に求められる「攻め」と 「守り」

「次々に登場する新しい技術を、どのタイミングで採択すべきなのか」。金融機関の経営層やDX推進担当者から、よく寄せられる相談です。新しい技術を積極的に取り入れたい一方で、未成熟な段階で採択したくないという悩みは、どの業界にも共通して見られるものです。しかし、この「攻め」と「守り」のジレンマは、社会・経済における位置付けや取り巻く環境を背景に、金融機関にとっては、特有の「広さ」と「深さ」を持って眼前に広がっているといえます。

本稿では、金融機関におけるEAについて論じるものですが、まずは、前提となる金融機関特有の課題について見ていき ます( 図表1参照)。

出所:KPMGジャパン作成

(ⅰ)「 攻め」の観点

金融庁が公表した「2024事務年度 金融行政方針」( 以下、「金融行政方針」という)1のI章では、「金融のメカニズムを通じて持続的な経済成長に貢献する」 というタイトルの下に、生成AIやフィンテックなどの新たな展開に向けた対応、暗号資産取引やWeb3.0の健全な発展、決裁・取引インフラの高度化への対応の方向性が述べられています。

また、金融機関に求められる役割は、このような金融機能の高度化にとどまらず、地域におけるプラットフォームとしての役割などにも及びます。内閣官房の新しい地方経済・生活環境創生本部事務局が自治体に向けて行った2024年度のアンケート調査2では、地方自治体と金融機関との連携が進んでいる状況を示したうえで、依然として需要に対してギャップがある領域として、地域経済などに関する情報提供・政策、財務、事業に関するノウハウやコンサルティングの提供などが挙げられています。

(ⅱ)「 守り」の観点

「金融行政方針」のII章においては、「金融システムの安定・信頼と質の高い金融機能を確保する」というタイトルの下に、「財務の健全性・業務の適切性確保のための深度あるモニタリング、およびサイバーリスクやマネーロンダリング、金融犯罪等の台頭する業界横断的なリスクへの対応」や「ビジネスモデルの持続可能性の確立」の必要が述べられています。

また、2022年に金融庁によって示された「オペレーショナル・レジリエンス確保に向けた基本的な考え方( 案)」3 では、システム障害、テロやサイバー攻撃、感染症、自然災害等の事象が発生しても、金融機関が重要な業務を、最低限維持すべき水準( 耐性度)において、提供し続ける能力が求められています。

さらに、2022年5月に制定された経済安全保障推進法4では、特定重要設備5の導入・維持管理等の委託をする際には、事前に審査が必要とされています。たとえば、銀行業における事前審査には、預金取引、貸付け、為替取引の勘定処理を行う情報処理システムに関する構成設備( 業務アプリケーション・オペレーティングシステム・ミドルウェア・サーバー)や、それらの開発・運用・保守等も含む契約先までにわたる事前申請が必要になります。

2. 金融機関が抱える課題の本質とは

上記のような環境下において金融機関が直面するのは、「攻め」と「守り」に対して求められる要求の「広さ」と「深さ」です。金融機能以外についても幅広い役割が求められながら、社会インフラとしてはどこまでも透明・堅牢であることが求められている点において、他業態と比べて著しく高い要求にさらされているといえます。公共性の高い性質を持った業態であるがゆえの宿命ともいえるものの、広く深い変革要求と深い維持要求に対して一貫性を持って取り組まなくてはならない点が、金融機関の抱える課題の本質だといえます。

3. 変化と安定の両立のための自社把握 能力の向上

上述の課題への対応に必要となるのは、自社の業務活動と資産に対する把握能力の向上です。変化の追随・安定の維持を両立させるために以下のポイントが挙げられます。

- 自社の業務活動と自社の資産( アプリケーション・組織等)の全体像を把握していること

- 変化に対しての影響範囲を把握し、影響範囲とリスクを判断できること

- 変化の方向性に関し、事業戦略・デジタル化戦略に沿っているか・自社のリソースで対応可能であるかを判断できる こと

自社の活動と資産の把握レベルを一定以上に上げておくことで、変化への対応力を維持するのです。

逆に、これらが達成されていないと、自社の状況が把握できていないまま個々の変革テーマが実行されることになります。初期段階における影響調査が限定的な範囲のみにとどまるため、実行時に、既存システムや既存プロセスとの不整合が発覚するといった負のシナリオが起こり得 ます。

4. エンタープライズアーキテクチャの 導入

自社の業務活動と資産の把握力を向上させるためには、EAが有効であると考えられます。その有効性については、昨今、金融機関のマネジメント層との議論を通じて、確信を持っているところです。

EAとは、自社の業務活動や資産をモデル化し、全体像を把握する手法です。モデル化とは、対象をある一定の方法で抽象化して文書化することであり、地図や建築図面などもその結果のモデルであるといえます。

EAにおいて自社の業務や資産をモデル化する対象は、組織、ロール、業務機能、データエンティティ、システム機能(サービス)などが挙げられます。

EA自体の歴史は古く、欧米では1980年代からザックマン( Zachman )フレームワーク、連邦エンタープライズアーキテクチャ、TOGAF ( The Open Group Architecture Framework )6 などのフレームワークが登場し、各所で導入されてきました。日本では、2000年頃に経済産業省の主導により多くの自治体で導入されたほか、大手製造業などでも導入されてい ます。

Ⅱ .エンタープライズアーキテクチャのモダナイズの必要性

1. 従来型EAの問題とモダナイズの必要性

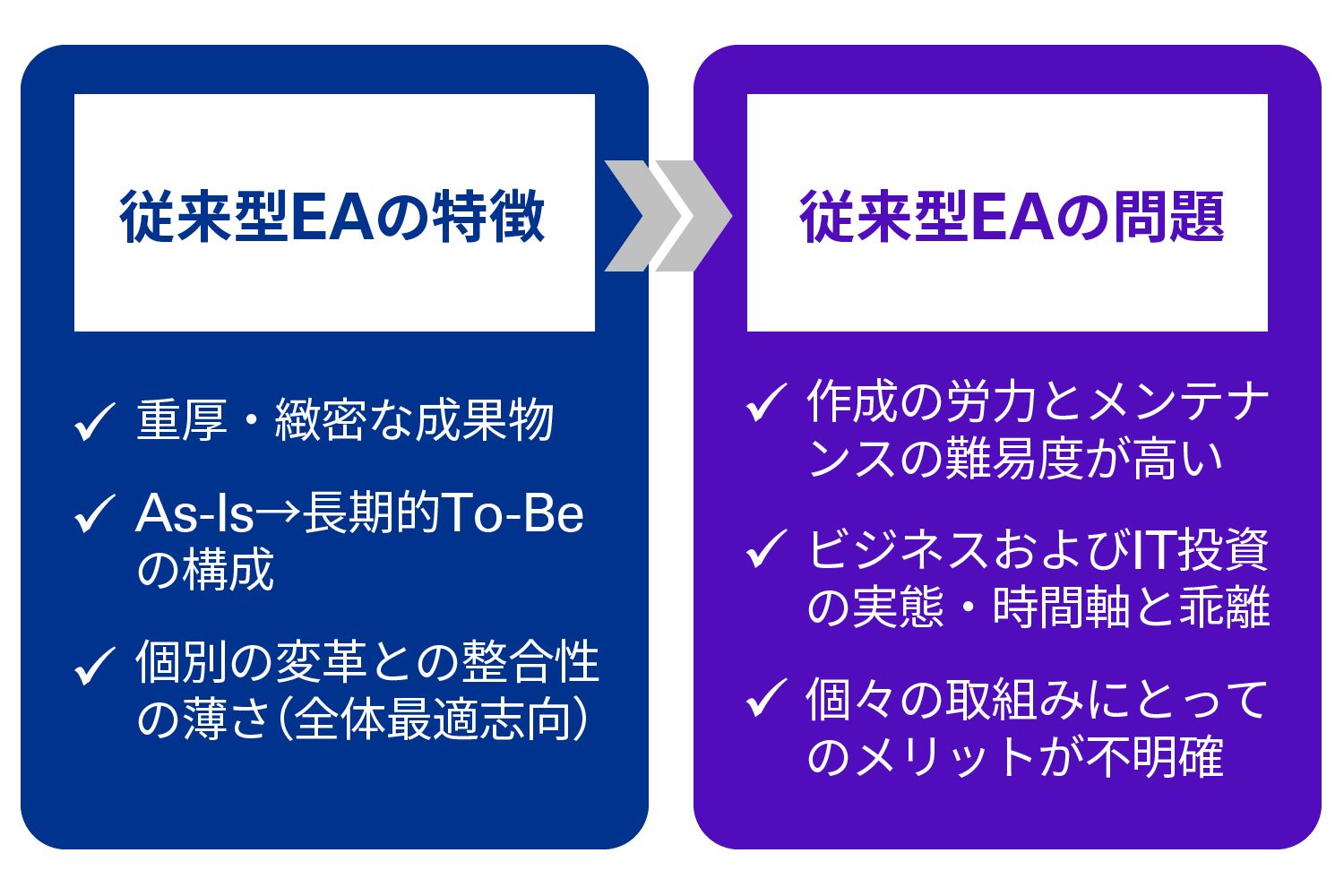

EAは歴史と実績のある手法です。一方で、多くの人が、EAは重厚長大であり、導入には多大な労力と期間を要するものという印象を持っています。

その印象の多くは、2000年頃に日本で導入が進んだ従来型のEAが抱えた問題に起因します。当時のEA導入における目的は全体最適化であり、個々の領域ごとのシステム調達が独自の判断で行われることによる「類似の機能・データの重複」「ビジネスとシステムの乖離」「マスタデータの散在と二重管理」などの解消を目指していました。これらの目的を達成するため、まず現状(As-Is)を文書化し、課題と方向性を整理したうえで、あるべき姿(To- Be)を定めるというアプローチが採られました。

アプローチ自体は一見問題なく見えるものの、その多くは事後のメンテナンスが困難となり、実態と乖離した利用されない文書が多く残されてしまうという結果をもたらしたのです。

従来型のEAでは、以下の問題があったと考察します(図表2参照)。

図表2 従来型EAの問題

出所:KPMGジャパン作成

2. モダンなEAに求められる要件

ここまで、金融機関が「攻め」と「守り」における広さと深さへの対応要求・課題を抱えていること、それらがEAによって対応できること、一方で、従来の方法論には改善点もあることを論じてきました。ここからは、金融機関の課題に対応できるEA(モダンなEA)がどのような要件を有しているべきかについて考えていきます。

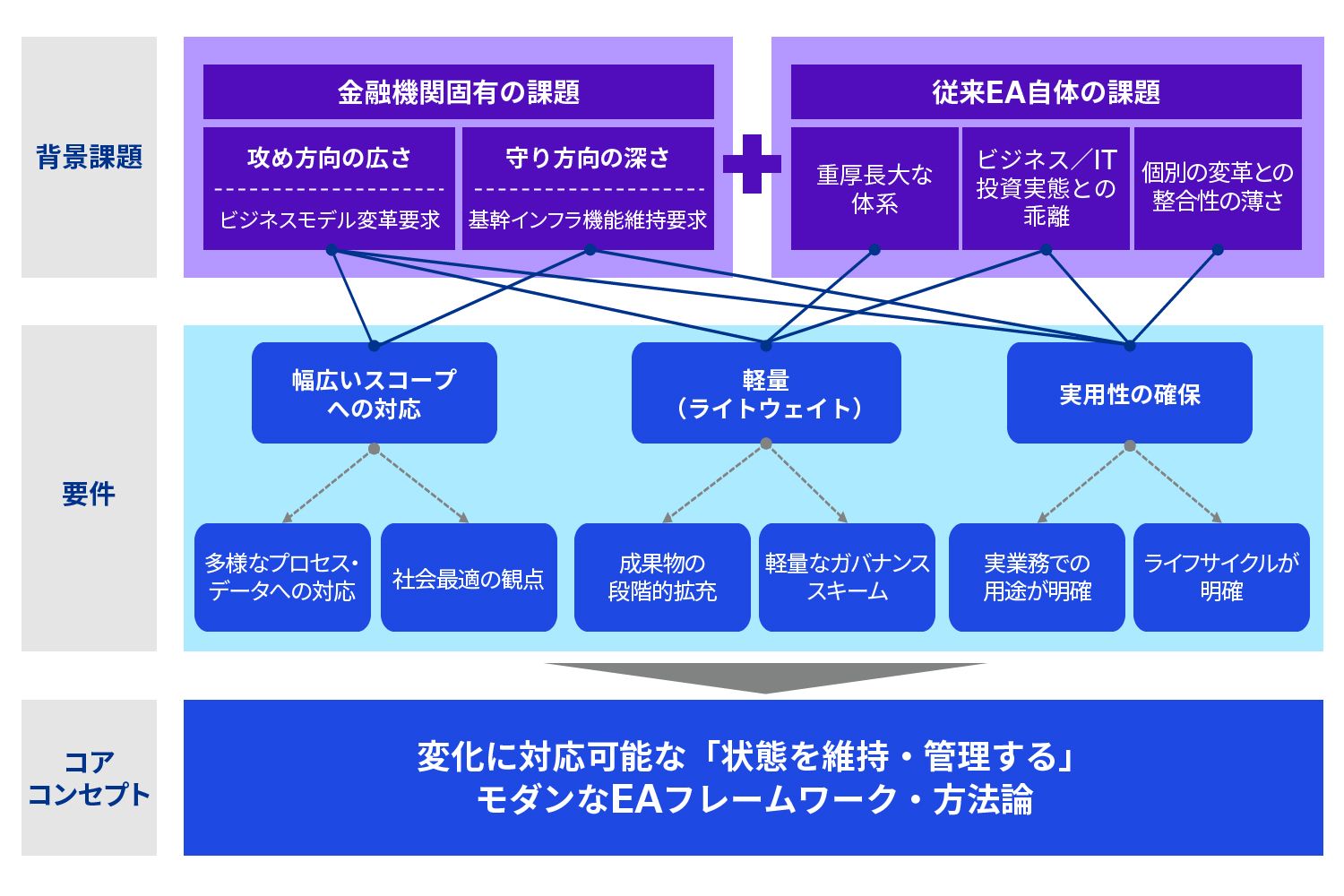

これまで論じてきた金融機関固有の課題と従来型EA自体の課題の双方から、3 つの主要な要件とそれぞれ2つの詳細要件が挙げられます。以下、6つの詳細要件について、特徴と対応する課題について見ていきます。

| ① 幅広いスコープへの対応 ①-1 多様なプロセス・データへの対応 ①-2 社会最適の観点 ② 軽量( ライトウェイト) ②-1 成果物の段階的拡充 ②-2 軽量なガバナンススキーム ③ 実用性の確保 ③-1 実業務での用途が明確 ③-2 ライフサイクルが明確 |

①-1 多様なプロセス・データへの対応

ここで述べている「多様なデータ・プロセス」とは、金融機関を取り巻く環境変化に応じて、昨今その重要性が増してきたプロセス・データのことです。

「攻め」方向の課題への対応として、金融機関においても、昨今は、モバイルデバイスを活用した支店業務や、SNSを活用したマーケティング活動など、顧客体験や顧客の声を重視した業務設計が進んでいます。このような状況下においては、EAが従来守備範囲としてきた基幹システム(SoR: Syetem of Record)中心の業務プロセスだけではなく、顧客との接点に関するシステム(SoE:System of Engagement )が守備範囲とする業務プロセスもEAの主要なスコープに入ってきます。7 これに伴い、デー タに関しても、構造化データだけでなく音声やテキストのような非構造化データも管理・活用することで競争力につながる時代になっています。さらには、業務データだけではなく、だれが・いつ・どのような業務を行ったかというプロセス・データも対象となります。

①-2 社会最適の観点

モダンなEAでは、自社内だけではなく、社会全体で利用可能な資源まで対象にします。自社以外の資産や外部との連携(インターフェース)の在り方を表現できるフレームワーク・方法論である必要があり ます。

情報処理推進機構(IPA)の『DX実践手 引書 ITシステム構築編(完成 第1.1 版)』8 にも記載があるとおり、金融機関には、業界標準となっているサービスの利用や、外部事業者とのパートナーシップ、外部データの活用などが求められています。「社会最適」という概念で提唱されており、「全体最適」の「全体」を自社だけではなく、社会全体にまで拡大して捉えることを志向する発想です。

「社会最適」の観点においては、業務・データ・アプリケーション・システムの範囲も、自社だけではなく共同利用するシステムや各種クラウドサービス、連携先の外部事業者にまで拡大して捉える必要があるということです。

②-1 成果物の段階的拡充

前述の金融機関固有の課題と従来型EA自体の課題の双方から、モダンなEAは軽量( ライトウェイト)であることが求められます。ビジネス・テクノロジー変化への持続的な適応に必要なEA成果物が、常に活用される工夫が必要です。

そのためには、大量の成果物を一度に作ろうとする傾向( 従来型EAの問題① )、それゆえに作成している間に戦略や業務プロセスが変化する( 従来型EAの問題②)事態を避ける必要があります。成果物を一度に定義するのではなく、コアとなる成果物を定義したうえで、段階的に拡充する手法が求められます。具体的には、ビジネスゴール、ビジネス機能、概念データモデルなど、数種類のコアとなる成果物を整合性を確保しながら先行して作成したうえで、後に詳細な成果物を具体的な変革テーマと連携しながら順次拡張していく手法です。

②-2 軽量なガバナンススキーム

順次拡張しながらEAを構築していくためには、必然的に、横串で一貫性を保つためのガバナンス機能が重要になります。一方で、ガバナンスのスキームが重厚かつ多大な手間がかかるようでは本末転倒 です。

形式的なレビューボード型のガバナンスからコラボレーション重視のガバナンススキームへの転換が、モダンなEAには求められます。

そのためには、まずガバナンスチームのミッションとして、セキュリティや規制を遵守させるという一方向の活動だけでなく、個々の取組みの最新状況を把握し、競争力強化のために、社内標準のアーキテクチャに対しフィードバックを行う、という双方向の活動を含めるべきです。

さらに、ガバナンスチームと各取組みのコミュニケーション方法についても、コラボレーションツールや生成AIなどのテクノロジーを積極活用し、柔軟で効率的なガバナンスプロセスとすべきです。

EAのモダナイズに合わせて、ガバナンススキーム自体を軽量化することが求められているのです。

③-1 実業務での用途が明確

金融機関固有の課題でも述べたとおり、広く深くなっている課題への対応と、従来型EAが有していたビジネス/IT実態との乖離( 従来型EAの問題② )や個別の変革との整合性の薄さ(従来型EAの問題③)が、EAのモダナイズの根底にあることを考慮すると、EAは独立したクローズドな活動にすべきではなく、その成果物を公開し、個々の取組みにもメリットをもたらすことがEAに求められているのは疑いありません。

どの成果物に何が書かれているかを明確化し、個々の取組みに利用し得る資料であることを周知します。それによりたとえば、「システム修正時の影響範囲を特定するために参照する」「自部門が関連する他部門の業務を理解する」などに利用することが可能になります。

③-2 ライフサイクルが明確

上記のような実用性を確保するためには、作成・活用・更新のライフサイクルが明確であることが求められます。EA成果物がどの活動のインプットになり、どのようなビジネス判断に活用されるのか、あるいは、各種変革活動で新たに生み出された成果物は、どのような基準でEA成果物体系に組み込まれていくのかといった、作成・活用・更新の明確なプロセスを認識し、仕組み化する必要があります。その際、たとえば「業務フロー図」においては、「概要Level 1」や「詳細Level 2」などの詳細度の規定を標準化したうえで、Level 1 はコア成果物として位置付け、Level 2 以降はシステム開発プロジェクト側で引き継いで作成・維持、などを決めることが必要です。

Ⅲ.金融機関におけるモダンなEAのコンセプト

金融機関は、個別の新技術・サービス導入などへの対応を迫られる一方で、透明性や堅牢性の維持も責務となっています。その対応策として、金融機関の置かれた状況に応じた形でのEAの作成と維持が有用であることについて述べてきました。

企業の活動と資産は、個別の変革テーマに対して適応しながら、常に成長・変化します。金融機関に求められているのは、その変化への要求に「対応可能な状態」を維持・管理するケイパビリティです。そして、本稿で提唱しているのは、そのケイパビリティに寄与できるモダンなEAフレームワーク・方法論のコンセプトです( 図表3 参照)。

図表3 モダンなEAのコンセプトと要件

出所:KPMGジャパン作成

エンタープライズアーキテクチャは、決して重厚長大に一気に構築するものとは限らず、作成・活用・更新のプロセスの仕組み化とともに、段階的に「育てていく」べきものであることを理解いただけると幸いです。

1 金融庁,「 2024事務年度金融行政方針」

https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240830/20240830_main.pdf

2 内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局, 「令和6年度 地方創生における金融機関との連携状況に係る自治体アンケート結果」

https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/2501_research_kinyu_s.pdf

3 金融庁「オペレーショナル・レジリエンス確保に向けた基本的な考え方(案)」

https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20221216-2/01.pdf

4 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)」令和4年5月11日成立、同月18日に公布。以降は「経済安全保障推進法」と呼称。

5 役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防ぐ目的で指定される基幹インフラの重要設備

6 TOGAF® 標準はThe Open Groupの登録商標です。

7 KPMGジャパン, 「デジタル経営時代のEA( エンタープライズ・アーキテクチャ)」

https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2018/11/enterprise-architecture-20181115.html

8 情報処理推進機構( IPA )『, DX実践手引書 ITシステム構築編( 完成 第1.1版)

https://www.ipa.go.jp/digital/dx/hjuojm000000gx4n-att/000094497.pdf

執筆者

KPMGコンサルティング

Financial Services -Solution

竹田 信弘/パートナー

吉村 泰生/リードスペシャリスト