コロナ禍によってテレワークが普及し、職場でのコミュニケーションは以前に比べて随分と変化しました。この流れは今後も間違いなく加速することでしょう。そのひとつの方向性として、デジタル上に三次元の仮想空間を構築して交流する「メタバース」に注目が集まっています。

では、そうした中で、私たちヒトは今後どのようにお互いの関係性を紡いでいくことになるのでしょうか?

本稿では、グラフィックファシリテーションを使って、本質的な意味でのチームビルディングを実践しようと活動を続ける、株式会社しごと総合研究所(しごと総研)の山田夏子氏とKPMG Ignition Tokyo 茶谷公之が、ポストコロナ時代における職場の人間関係の紡ぎ方や、50年後、100年後のコミュニケーションとテクノロジー活用のあり方について、空想・妄想を巡らせた対談の内容をお伝えします。

グラフィックファシリテーションとは?

(株式会社しごと総合研究所 代表取締役社長 山田夏子氏(左)、株式会社KPMG Ignition Tokyo 代表取締役社長兼CEO、KPMGジャパンCDO 茶谷公之(右))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。

茶谷 :「ビジネス思考→デザイン思考→アート思考」というトピックは、ビジネスに関わる人にとって非常に関心の高いものだと想像します。特に今日では、非言語的な要素で様々なことを表現する「アート思考」の重要性が話題になっていますね。

私も、今後の企業を考える上でこれが大切な考え方だと思っているのですが、そうした時に連想するのが山田さんの活動の根幹である「グラフィックファシリテーション」です。

とても興味深い取り組みなので、ぜひ多くの方に知ってほしいと考え、今回の対談をセッティングさせていただきました。まずは、グラフィックファシリテーションについて、ご説明いただけますか?

山田 :ありがとうございます。「グラフィックファシリテーション」を説明する時、よく似たものとして「グラフィックレコーディング」を挙げています。

グラフィックレコーディングの方は、話している内容を、記録のために要約してキレイにまとめ、描いた絵が成果物と説明できます。

一方のグラフィックファシリテーションは、言語では限界があるからこそ、グラフィックを使って「ファシリテートしていく」という取り組みです。成果は、「その場の参加者がファシリテートされたかどうか」という点ではかります。

私は元々、様々な組織に集う人達の「関係性を深めていく」チームビルディングの事業を「しごと総研」で始めたのですが、その背景には、「人がお互いを深く理解し合ったり、関係性を紡いでいくということは、目に見えることや、言語レベルのものだけを共有してできることではなく、感情や感覚、空気感などを共有することが大切である。その中で私達は信頼関係を築いている」という考えを持っていました。

関係性を深める時に、対立や葛藤が起きることを恐れるケースがありますが、人は一人ひとり異なるので、違いがあるのは当然で、違いによる対立や葛藤も、あって当たり前です。対立や葛藤そのものが悪いのではなく、対立や葛藤を変に隠そうとすることで、関係性が悪くなってしまうのです。

例えば、「相手に言いにくいことを、言わないまま蓋をした」「本当は打ち明けたほうがいい話を、することを避ける」このようなことで、関係性に悪い影響がおきます。

まだ言葉にすらなってはいないけれど、何となく存在する違和感みたいなものを見ないふりして前に進めようとし、けれど結果的に、その「見ないふり」やそこにある葛藤が周囲には微妙な佇まいから漏れ伝わってしまって、「あれ?」というすれ違いや、さらなる対立を引き起こしてしまう、ということです。

「グラフィックファシリテーション」では、その、まだ言葉にすらなっていない「何か」や、本人も無自覚な要素、言葉の奥にある雰囲気や、あまりにも当たり前すぎて本人には言語化ができてない暗黙知、価値観といったものを、絵や色を使って描き出し、見える化します。

見える化して一度立ち止まり、認識を擦り合わせないと、私たち現代人は、その「何か」をないがしろにして前に押し進め、結果や成果を出すことに飛びついてしまう傾向があると感じるのです。

人間として本来大事にしたいこと、お互いに共有し合って認識を合わせる必要があることに目を向けてもらうために、いったん絵に起こす。それを見ながらじっくり対話し、話し合いの参加者が自分ごととして話されていることを捉え、そして自ら主体的に考え、行動していくために描く。それが「グラフィックファシリテーション」です。

人のパフォーマンスや成長が果たされる環境

茶谷 :山田さんがやっていることは、関係性をよくするために気付かせることの大事さを伝えることなのだと感じました。それが大事だと感じたのは、いつ頃のことでしょうか?

山田 :私は昔、クリエイターを養成するスクールで教員をしていました。専門学校には絵が上手い子や色のセンスがある子などが多数いたのですが、その個人としての能力の大切さはもちろん重要でありつつも、人としての成長やパフォーマンスを発揮していくには、個人の能力以上にクラスの人間関係がとても大きく影響していると気付かされたのです。

それはつまり、そのクラスの中に一人ひとりの学生達が「居場所」があると自覚しているかどうかということで、これが学びの環境の中で相当重要な要素を占めている、ということです。

人間関係が良いというのは、表面的に仲がいいということではなく、言いにくいことを言い合える、ということ。そんな関係があるということが、お互いを刺激し合って成長していくことにつながるのだと言えます。そうした環境を学校が作っていかなければならないですし、そうでなければ個人の能力を伸ばすという「目に見える範囲の中だけのこと」になってしまい、他者との関係性も紡げないし人としても成長しないだろう、と強く感じました。

茶谷 :その気付きからグラフィックファシリテーションというアプローチが生まれた、ということでしょうか?

山田 :実はそこに至るまでには15年ほどの歳月がかかりましたし、その中には教員としての経験も含まれています。

まず、教員をしていると、卒業して就職した学生たちが3年と経たずに会社を辞めて戻って来て、「先生、辞めちゃったんで求人票ないですか?」と、相談に来ることがあります。「どうして辞めちゃったの?」と尋ねると、ほとんどが人間関係を理由に挙げます。何かあったとしても、人間関係さえどうにかなっていれば続けられたのではないか、と感じるものが圧倒的だったのです。

だからこそ、学校の中の人間関係に関わっているだけでは人は育たないのだと気付いたのです。要は、卒業した後の受け入れ先になっている企業内の関係性をちゃんと育むようにしていかないと、人はイキイキと働けない、ということです。

人と人との関係性というのは、「水質」みたいなものだと私は思っています。金魚鉢の中の金魚が元気に泳ぐには、やはり中の水が澄んでいる状態であることが凄く大事なのだ、と。だとするなら、人が働く場所の水質がどれくらい心地よいものか、というのは、相当に大事なことだろうと思い、教員を辞めて、今の「しごと総研」を立ち上げることにしました。

それで、関係性を紡ぐためのチームコーチングやカウンセリングを学び、体験学習を取り入れたワークショップなどありとあらゆることをやってみました。

しかし、わざわざ合宿をするなど特別なやり方ではなく、日常的に会議のあり方や職場の中でのコミュニケーションが変わっていくことが、関係性を紡ぐ上では物凄く大事で、そうした場面にメスを入れていかない限り、いくら研修やワークショップをやっても、一度きりの取り組みで終わってしまうものです。

それをどうにかしたいと思って考えたのが、「粘土を使ったコミュニケーション」でした。私自身が彫刻を学んでいたので、油粘土を介して非言語な部分をみんなで探求していこう、と考えたわけです。

ただ…油粘土をスーツケースに大量に詰めてクライアントである会社を訪問しても、参加者のみなさんはあまり粘土を触りたがらないし、持って帰ろうとはせず…。

そこで、3次元で表現することを諦めて、ホワイトボードや壁に描く絵という2次元で非言語な部分を探るというアプローチに切り替えました。私にとってはやや譲った感じではあります(笑)。

グラフィックファシリテーションで浮かび上がるもの

茶谷 :グラフィックファシリテーションというアプローチ法に至るまでに「油粘土でのアプローチ」があったというのは、とてもおもしろいですね。では、2次元でのアプローチに“妥協”してすぐにグラフィックファシリテーションが確立されたのでしょうか?

山田 :そうですね。「しごと総研」として、企業に呼ばれて普通のファシリテーションをする中でできてきた、という流れです。

外部から来たファシリテーターとして企業の会議などに呼ばれると、その場に集まる人達は、「プロのファシリテーターが来ているのなら、気の利いた質問とかしてくれるんだろ?」という感じで、会に主体的に参画するというより“お休み”し始めることが多々ありました。

ファシリテーターは話してもらうために質問したりするのですが、そうすればするほど、ファシリテーターと参加者のどなたかとの「1対1」の関係になってしまい、いっこうに社員同士が話し合う状況が作れなくなってしまいます。

会の落としどころや構成を事前に主催者側と擦り合わせ、時間内に、ファシリテーターがその“答え”に寄せることもできますが、その会に集まった人達にとって、本当にそれでいいのでしょうか。私にはそうは思えませんでした。職場に戻って決定したことを自分ごととして前に進められるか? 本腰を入れて取り組めるか? と、疑問に感じたのです。

そこである日、「今日はもう私は介入しません。質問もしません。前回、富士山ではなくエベレストを目指すって話していましたよね? 今回はこの話の続きから始めましょう」と、絵を描きつつ水を向けてみたのです。

すると、最初は戸惑いも見られましたが、とつとつと皆さんが話し始めて…。そんな様子を絵にしていったら、「自分が話したことが絵になり、それを見ながら語り合う」という構図が自然にできていきました。そうなると、今は何を話しているのか、ということに意識が向いて集中してくれるようになったのです。

もちろん、議論が進まず「シーン」としてしまうこともあるのですが、その「シーン」とした様子も絵として描きます。そうすると、参加者の中から誰かが突然、「実は、自分はどうしてここの場に入っているのか分からないんだよね」と、言い始めたりして。そうした“本筋とは違うかもしれない、参加者自身の様子や雰囲気”を描き出すと、「ああ、私は問題について語っているのではなく、自分の保身を考えていたのかもしれない」と、自覚しきれていなかった本音に気付き始める人も出てきました。

そうやって、「場」の状態を自覚してもらうのが、グラフィックファシリテーションで最初に行なったことだと言えます。その時には名前は付いていなかったのですが、「グラフィックを使ってファシリテーションをする」という状態だったので、これをそのまま名前にしました。

言葉にならない「何か」が伝わる

茶谷 :グラフィックファシリテーションを取り入れたセッションを行なった企業はこれまでにどのくらいあるのでしょうか?

山田 :2021年に書籍『グラフィックファシリテーションの教科書』を出版するにあたって数えてみたのですが、970社超はありました。大企業もあれば、NPOや小規模な会社もありますし、事業承継で揉めに揉めている中に入って、先代と継承者のほか、長く関わっている従業員のみなさんそれぞれの立場や見えている風景の違いを描いてきたこともあります。

茶谷 :事業承継の場ではどのような話が出てくるのでしょうか?

山田 :受け継ぐ側の方からのご依頼が多いのですが、彼らとしては、商品のような形になっているものではなく、「先代はどういう想いでこの会社をこの先も大きくなってくれと願っているのか」といった、目に見えない価値観の部分をもっと理解しなければならない、と強く思っているようです。

一方で、今の時代に合わせて事業の形態を変える必要がある場合も少なくないので、それでも会社の名前を譲り受ける上で無くしてはいけないものは何か、ということを紐解いていく時にグラフィックファシリテーションを行なうことが多いです。

茶谷 :想いの部分を紐解くというのは、難しいものですね。

山田 :語っている人の想いに寄り添うことが大事であるなら、言語レベルだけで無理にまとめてしまうことの方が、ちょっと粗い気がしています。それよりももうちょっと、この人が言わんとしていることや、自分が亡くなった後も後継者に「この想いだけは残したい」という大切なものに寄り添って聞き取ることの方が大切だろうな、と考えています。

茶谷 :それは実際に伝わっていくものなのでしょうか?

山田 :そうですね。以前、創業者の方がもう90歳になるので会長職からも退かれる、という企業でグラフィックファシリテーションをしたことがありました。その方の戦争体験やそこからの復興と会社の歩みを語っておられるのを聞いた社員の皆さんが涙ぐまれることがあって、「ああ、時代が違ったとしても気持ちは共有できるんだな」と。そして、その時代を追体験できるのだな、ということを学ばせてもらいました。

パンドラの箱が開く危険性もある

茶谷 :グラフィックファシリテーションというのは、その場の非言語な部分も描き出すとても興味深い取り組みなのですが、実際にやっておられて忘れられないケースはありますか?

山田 :毎回違うのでどれも印象的ですが、どの回でも「パンドラの箱が開く」という瞬間があります。要は、見ないようにしていたり、蓋をしていたものを暴くことになる、というわけです。

本音を共有し合うことでチームビルディングをすることの利点は多々ありますが、本音というのは決して優しいだけのものではなく、それが明らかになることは刺激的でありリスクになることもあります。

例えば、とある会社で管理職の方々が大勢集まって、これからの働き方改革やダイバーシティについて語る会があったのですが、そこで出てきた本音の数々に社長の方が我慢できなくなってしまって、ついに怒り出すということがありました。

社長としては、今の管理職の人達が思っていることを全部吐き出してもらって、そこから紡ごうと思ったけれど、パンドラの箱から出てきた彼らの本音から受けるショックは想定外だったということですね。

トップダウンの傾向が強い会社、特に、上の人が言うことを皆に浸透させようと考える会社にとって、ボトムアップで一人ひとりの腹の中に抱えていることを明らかにしようとすると、それは物凄くリスクの高い行為なのだろうと思います。

茶谷 :そんな箱を1,000近く開けてきたってことですね。

山田 :そうですね。ただ、外部のファシリテーターに依頼するという時点で、その会社の中の人達は「身内では開けられない“何か”がある」と分かっているのだと思います。

意見を言い合える組織とそうではない組織の違い

茶谷 :企業にはそれぞれ文化があるものだと思います。例えば、「風通しが良く、意見を言い合える文化」がある企業では、ディスカッションの場でも活発に意見が出てくるでしょう。もちろん、そうではない企業も少なくないと思いますが、この2つの差はどういったところにあると思われますか?

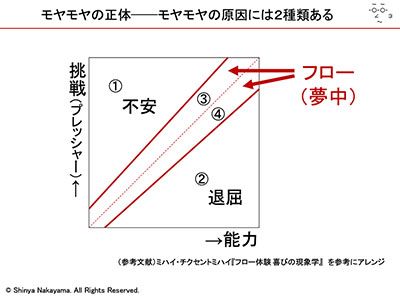

山田 :私はいろんな企業に外部の人間として入っていますが、「意見がすんなり出てくるか、そうではないか」という違いはあまりなくて、後者の企業だとしても「言葉としては表現されていないけれど、空気としてはモワモワっと出てきている」のだと感じています。

例えば、その場で一番立場が上の人がごもっともな意見を言った後、参加者のみなさんの表情を見ると、しっくりきていないような鈍い反応が見られることがあります。その、「そんなに納得してなさそうですよ」という空気感をグラフィックファシリテーションで描き出し、参加者のみなさんで共有できるようにしています。

茶谷 :その空気感が見える化すれば、確かに先ほどの社長のように癇癪を起こしたり、同僚同士でも反発やフリクションが起きかねないですね。中には本当に険悪なムードになることもあるかと想像するのですが、いかがでしょうか?

山田 :毎回ハラハラしますし、取り組みの途中で感情が込み上げる人も少なくありません。しかし、そこまで踏み込んで明らかにしていかないと、本当の関係性が作れないのだと考えています。

今、コロナ禍によってテレワークやオンライン会議が一般的になりましたが、そうした環境では先ほど紹介したような「踏み込み」が弱くなりやすいと思います。「伝えたけれどうまく伝わっていないような気がする。でも、まあいいか」となりやすいし、パソコンを閉じればもう自分の個人の日常に戻ることができるので、割り切りやすい部分もあるのでしょう。

そうしたオンライン特有の環境でも、お互いに踏み込んだり、腹を割って語ったりするためのコミュニケーションの取り方というものを、私達は新しく学ばないといけないと思っています。

<後編に続く>

対談者プロフィール

山田 夏子

株式会社しごと総合研究所 代表取締役社長

一般社団法人グラフィックファシリテーション協会 代表理事

組織開発のファシリテーター/クリエイティブファシリテーター/システムコーチ。武蔵野美術大学造形学部卒業。大学卒業後、クリエイターの養成学校を運営する株式会社バンタンにて、スクールディレクター、各校館長を歴任。その後、人事部教育責任者として社員・講師教育・人事制度改革に携わる。同社にて人材ビジネス部門の立ち上げ、キャリアカウンセラー、スキルUPトレーナーとして社内外での活動を行う。教育現場での経験から、人と人との関係性が個人の能力発揮に大きな影響を与えていることを実感し、その後独立。

2008年に株式会社しごと総合研究所を設立し、グラフィックファシリテーションとシステム・コーチング®を使って、組織開発やビジョン策定、リーダーシップ事業を展開する。小さな組織から大企業までのチームビルディング、教育や地域コミュニティなど様々な現場で活躍、これまでに携わった組織は950社以上。また、グラフィックファシテーター養成講座も開催し、2,000人が受講。愛あふれるファシリテーションに参加者が涙することも多い。

2017年から2018年3月までの1年間、NHK総合『週刊ニュース深読み』ではグラフィックファシリテーターとしてレギュラー出演。また、2021年5月にはNHK総合『考えると世界が変わる「みんなパスカる!」』でも、グラフィックファシリテーターとして参加し話題を呼ぶ。

監訳書に『場から未来を描き出す―対話を育む「スクライビング」5つの実践』ケルビー・バード著(英治出版)がある。2021年7月に、自著『グラフィックファシリテーションの教科書』(かんき出版)を出版。

KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。