2008年のリーマン・ショック以降、国内の新規上場社数は右肩上がりに増加し、近年は年間90社程度で安定して推移しています。スタートアップの資金調達額も年間1兆円を目指せるところまで増加しています。しかしながら、2022年4月の市場再編以前と比べてグロース市場を中心としたスタートアップのIPOは上場社数は堅調なものの、全体的に閉塞感が目立ち、上場後の株価推移も7割以上も芳しくありません。一方で、スタートアップを取り巻く環境は変化しています。東京証券取引所の「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」において、グロース市場の上場維持基準の引き上げについて議論されています。さらに、非上場株式の流通市場(セカンダリーマーケット)の整備など、グローバルで活躍できるスタートアップの創出に向けた制度改正が進められています。また、政府等によるスタートアップ支援により、大学や研究機関の要素技術を基にした研究開発型企業や、大企業の事業再編によるカーブアウト企業のIPOが増加傾向にあり、今後の日本経済への貢献や社会変革が期待されています。

本稿は、日本のIPOマーケットにおける変化を紹介するとともに、スタートアップをめぐる資金調達手段の多様化について解説します。本テーマは、前編・後編の構成となっており、今回は後編になります。

なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。

Point

|

I.最近のIPOマーケットの概況

世界経済は、コロナウイルス感染症の影響により未曾有の財政・金融緩和策を契機として急激なインフレを経験しましたが、足元では欧州の消費不振や中国の不動産市況の低迷を背景として経済の減速傾向が各国で散見されています。また、2024年は主要国の中央銀行が従来の金融政策を転換し、大統領や首相の選挙結果によって地政学リスクの変化が顕著になった年でもあります。

そのようななか、海外のIPOに対する資金流入額は失速しました。中国の低迷が主な要因で、2024年3月より証券市場を監督管理する当局が企業の過剰な資金調達などを防ぐためにIPOの審査を厳格化したため、中国市場へのIPOを撤回した企業が相次ぎました。一方で、米国ではIPOへの資金流入が復調しています。高止まりする政策金利を背景に、スタートアップへの投資を控えていた投資家が株高などで警戒感が和らいでいるようです。

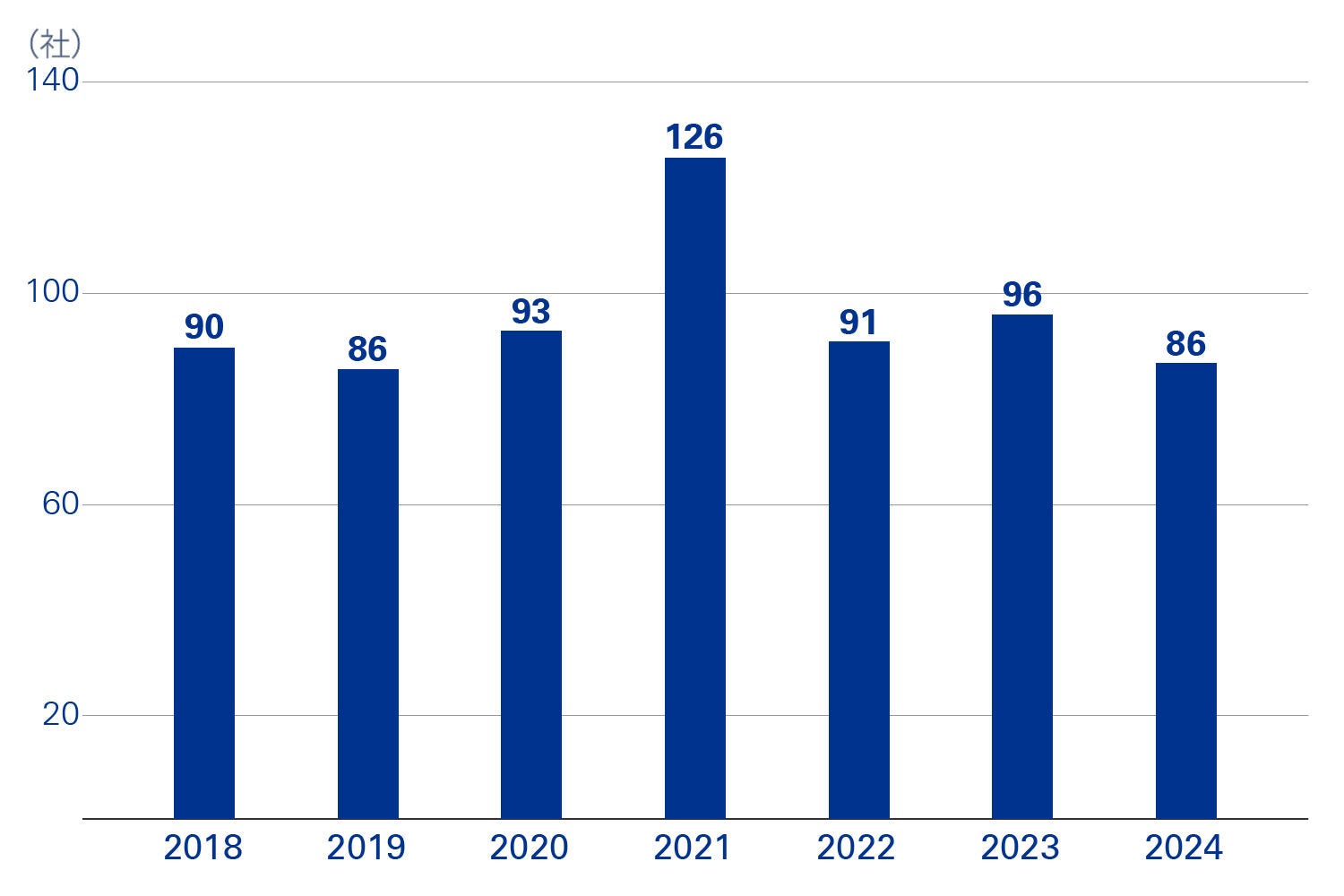

日本の株式市場では日経平均株価およびTOPIXが年初より堅調に推移する一方で、東証グロース250指数(以下、「グロース250指数」という)は2020年をピークに安値水準で推移しています。そのようななか、国内における新規上場社数は2022年以降では90社前後で安定しています(TOKYO PRO Marketへの上場社数を除く)。2024年においては、前年比10社減の86社の見込みです(図表1参照)。

日本の新規上場社数が相対的に堅調なのは、上場準備企業が増加していることもありますが、主幹事証券によるアドバイスを踏まえた上場スケジュールが重視される傾向がある点も要因と考えられます。特に、グロース市場への上場申請には主幹事証券の成長性に関する推薦が必要のため、主幹事証券の主導権が強くなる傾向があります。また、主幹事証券の公開引受のリソース逼迫や、大型ファイナンスが期待できるスタートアップへ注力する傾向などから現在の水準を大きく超える新規上場社数は考えにくいです。なお、2021年にはコロナウイルス感染症の影響で上場延期した企業が多く125社の新規上場となりました。

図表1 国内の新規上場社数の推移

出所:KPMG作成 ※2024年は、12月4日時点の上場承認社数を含む。

II.成長の契機となる新規上場とは

(1)東証等の市場再編によるIPOおよび市場変更への影響

2022年4月4日、東証と名証は市場再編を実施し、各市場の構成を刷新しました。市場再編前は、マザーズから東証一部への市場区分の変更基準を緩和(時価総額:250億円→40億円)したことで、東証一部への市場変更(ステップアップ)を前提にマザーズへの新規上場を目指す企業が大半を占める状況が定着していました。経営者にとっては、マザーズへ上場する際に売出を実施せず、東証一部への市場変更時に流動性を高める大義名分から売出を実施することがメリットでした。主幹事証券にとっても、マザーズ上場時のファイナンスの引受による収入に比べ、ステップアップ時のファイナンスのほうが相対的に大きくなるため、マザーズ上場時のファイナンスが小さくても、主幹事業務を積極的に提案していました。

しかし、東証の市場再編によって、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場はそれぞれ独立した市場コンセプトを有した市場区分となり、ステップアップ(市場区分の変更)における時価総額基準の緩和措置はなくなりました。また、東証が2020年7月に市場区分の再編に係る第一次制度改正事項を公表し、2020年10月から、新規上場会社の上場申請において新市場の上場基準が適用されたことを受けて、グロース市場(マザーズ市場)からプライム市場(東証一部)にステップアップする会社数は大幅に減り、2022年にステップアップした会社はわずか5社に減少しました。2023年は前年の反動で増加に転じましたが、2024年においては4社のみにとどまっています(図表2参照)。

図表2 ステップアップ(市場区分の変更)の推移

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| グロース/マザーズ → プライム/東証一部 | 24社 | 30社 | 10社 | 5社 | 11社 | 4社 |

| グロース/マザーズへの上場社数 | 64社 | 63社 | 93社 | 70社 | 66社 | 64社 |

※2022年は市場再編後のグロース市場からプライム市場への市場変更会社を表示

出典:JPX市場区分の変更基本情報を基にKPMGが作成

(2)上場後の株価推移から上場時期を考える

スタートアップに早期上場を促す際に「小さく生んで、大きく育てましょう」とよく言われます。成長余地がある過渡期に上場することで成長を加速させるという意味です。しかしながら、事業が成長過渡期の段階で十分な資金を調達できない上場を選択してしまい、投資家の評価が十分に得られない事例が散見されます。

そこで、上場時の時価総額が低いと投資家の評価が得られにくいのかについて、初値時価総額と直近の株価を比較して上場後の株価推移を調べてみました。直近の株価については衆院選を終えて米国大統領選を控える10月末を基準にし、2023年から2024年10月末までに新規上場した161社について初値時価総額別の傾向を調べました。まず、上場時の初値時価総額が100億円未満の企業については76社/161社と最も多いにも関わらず、直近株価が初値を上回って推移している企業は18社程度(23.7%)にとどまりました。次に、初値時価総額100億円以上300億円未満の企業群についても直近株価を上回っている企業は同じく2割程度です。一方で、初値時価総額が300億円以上の企業は27社中14社(51.8%)が初値を上回って推移しています。つまり、初値時価総額300億円を超えると機関投資家の投資対象として検討されやすく、時価総額が小さい企業群とは上場後の株価推移に明らかな乖離が見られます(図表3参照)。

図表3 新規上場後の株価の動向(2023年~2024年10月末)

| 初値時価総額 | 社数 | 直近株価※>初値 |

|---|---|---|

| 100億円未満 | 76社 | 23.7%(18社/76社) |

| 100~300億円 | 58社 | 22.4%(13社/58社) |

| 300億円以上 | 27社 | 51.8%(14社/27社) |

| 合計 | 161社 | 28.0%(45社/161社) |

※直近株価は2024年10月末時点の株価で算出

出所:KPMG作成

もちろん、UNIQLOを展開する株式会社ファーストリテイリングのように、地方取引所から上場し、グローバルカンパニーに大きく成長した事例はあります。しかしながら、先ほどの株価推移からも、ある程度の時価総額が見込める時期に上場する方が機関投資家からの注目を集めやすく、M&Aなどを含めて資本市場のレバレッジをより活用できると考えます。

(3)グロース市場の改革の必要性

2023年から2024年10月末までに新規上場した161社のうち、グロース市場に上場したのは115社と7割以上の市場シェアを占めています。しかし、その115社のうち公開価格で算出した時価総額の中央値は66億円程度で、プライム市場の時価総額基準である250億円を超えた会社数はわずか15社(約13%)程度にとどまっています。この要因として、東証グロース250指数の低迷により、新規上場時の時価総額の評価が足元では上がりにくくなっているといわれています。この低迷は次のような背景によると考えます。

① グロース市場を牽引する成長企業の不足

② 国内の長期金利(10年国債利回り)が14年ぶりの高水準に上昇

③ M&Aを活用した成長事例の不足

特に、①のグロース市場における牽引役が不在の状態については大きな課題だと感じます。個人投資家による個別株の物色がグロース市場の主体となるため、通常は特定の銘柄に資金が集まり、そこから関連銘柄などに物色が広がり資金が回転します。また、時価総額の評価が高まり人気企業になるとプライム市場へ市場変更するため、機関投資家の投資対象となりうるグロース市場の企業が増えづらい構図になっています。従前のマザーズ市場では高い知名度や一定規模の時価総額、売上高の成長期待が大きいIT関連企業が目立っていました。

②については、これまで国内の新興市場を支えてきた低インフレ・低金利・低成長の持続した経済構造や金融環境が、世界的なインフレや労働市場の逼迫により変化したためと考えられます。株式の現在価値を評価するためには予想利益を金利で割って計算することが多いですが、将来性が重視されるグロース企業は財務面よりも利益成長で評価する部分が大きく、金利上昇に伴って割り引かれる額は多くなります。

③については、M&Aを活用した成長戦略を実行する国内スタートアップが不足しています。上場時の資金調達が十分にできない点や上場後の株価が低迷するため、M&Aを活用する選択肢がとりにくい企業が多いと推察します。実際に、2023年から2024年10月末までにグロース市場に上場した115社の上場時の資金調達額(公募)の中央値は6億円弱にとどまっています。そのため、上場後の急成長がしにくく、成長率が鈍化していくことを助長している可能性もあります。一方で、最近では上場前からM&Aを活用して成長を遂げている新規上場会社も確認でき、今後の動向には期待したいです。

また、機関投資家は大きな資金を運用するため、一定の流動性を持つ銘柄しか基本的には運用ファンドに組み込むことができません。ファンドに組み込む時価総額の目安として一般に言われているのは時価総額500億円以上、中小型株に対象を広げたファンドでも100億円程度が限度と言われるなかで、グロース市場の上場企業が投資対象になることは限られます。その帰結として、グロース市場の売買の主役は機関投資家ではなく、個人が中心になっています。2023年度の株式売買状況については、プライム市場においては海外投資家の売買比率が約70%で個人の比率が約23%と少数派なのに対し、グロース市場は個人の比率が56%に増加し、海外投資家の比率は約40%にとどまっています。

また、仮説の域を出ませんが、もう1つグロース市場にマイナス影響を与えている可能性として新NISAが挙げられます。日本証券業協会の「NISA口座の開設・利用状況」によると、2024年6月末時点では、新NISA制度を活用した買付額は10兆円を超えて推移しています。ただし、NISA枠での人気銘柄は配当利回りが高く、自社株買いが期待できる日経平均株価に採用されている大手企業が目立ちます。2024年1-3月のNISA買付額全体のうち47%を日本株が占めており、これは東証全体の買付額の約3%にあたります。ただし、、NISAで買付けられる大半の銘柄は配当利回りが2%以上の日経平均株価に採用されている企業が目立ちます。無配や配当性向の低い企業の多いグロース市場企業は現行のNISA制度では敬遠されるため、グロース市場を対象としたNISA制度の拡充も必要なのかもしれません。

東証が主催する「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」において、グロース市場の上場維持基準の引き上げについて複数回にわたって議論されています。論点としては、グロース市場の新陳代謝を促し機関投資家等の資金流入を図るため「上場10年経過後時価総額40億円以上」という基準の引き上げが検討されています。2022年4月の市場再編からそれほど時間が経過していない点などからすぐに上場維持基準の改定がされることは考えにくいですが、今後も議論は継続されると思われます。

(4)IPOに関連するステークホルダーへの影響

主幹事証券は、上場予定会社に対して、長期間にわたり公開指導を行いますが、従前はマザーズ市場へのIPOと東証一部へのステップアップのファイナンス時の手数料の合計を獲得できました。しかし、IPOファイナンスの小粒化や市場再編によるステップアップ要件の厳格化によって、IPO引受業務におけるコスト回収が難しくなってきています。その結果、上場時に高い時価総額が期待できる会社に対する主幹事業務獲得に向けた競争が激化する一方で、低位の時価総額が見込まれる会社は主幹事の選定へのハードルが高まるという二極化が生じています。また、主幹事業務はもとより、IPOファイナンスにおける引受シンジケート団加入について、個別案件の選別を強める傾向がみられます。

新規上場時のファイナンスにおいてオファリングレシオとは、公募増資額と売出額の合計金額となるオファリングサイズを公開価格で算出する時価総額で除した数値をパーセンテージで表したもので、一般的には20~25%が妥当な水準と言われています。市場再編が実施された2022年以降での東証スタンダード市場および東証グロース市場における、オファリングレシオ(平均値)は増加傾向にあります。オファリングサイズ(平均値)については大型上場の増加も関係していますが、約40億円まで大幅に上昇しています(図表4参照)。

図表4 IPO時のオファリングサイズおよびオファリングレシオの分布状況

| グロース/スタンダード | 2022年 | 2023年 | 2024年10月末 |

|---|---|---|---|

| オファリング・サイズ(平均値) | 2,106百万円 | 4,160百万円 | 4,001百万円 |

| オファリング・レシオ(平均値) | 24.4% | 26.3% | 26.5% |

| 5億円未満のオファリング | 10社 | 6社 | 2社 |

出所:KPMG作成

これは、上場維持基準の流通株式時価総額(スタンダード市場:10億円、グロース市場5億円)を上場後に下回ることを懸念して、従来よりも多めにオファリングすることを主幹事証券が促したと考えられます。実際に2022年に上場した企業のなかには流通株式時価総額が5億円未満となり、グロース市場の上場維持基準を充足するために大株主(経営者)が追加で売出す事例も確認されています。グロース市場のオファリングサイズが5億円未満のIPOを調べても、2022年は10社確認されましたが、2024年では2社にとどまっており、今後も極端に小さいオファリングによるIPOの実施は限定的になると考えられます。なお、新規上場時に事業成長のための資金調達(公募)よりも既存株主の売出が中心になるケースが多くみられるなど必ずしも成長を実現するためのIPOとはなっていないのではとの指摘もあります。

さらに、上場申請以前の直近の資金調達時の株価で算出した時価総額と比べて公開価格ベースの時価総額が下回るダウンラウンドのIPOも増えています。2023年以降、ベンチャーキャピタル等の外部投資家(ファンド株主)を有する92社のうち30社でダウンラウンドのIPOが確認できました。あくまで、上場申請以前の直近の第三者割当増資との比較のため、すべての外部投資家(ファンド株主)が投資した際の時価総額を下回っているわけではありませんが、なかには8割を超える下落となるダウンラウンドIPOもあり、2割超の下落となった会社も20社程度確認できます。

一般的に、ダウンラウンドでのIPOは想定している資本政策との間にギャップが生じ、経営者や外部投資家(ファンド株主)にストレスが大きいため、上場延期を判断する事例が多いと思われます。2022年以降にダウンラウンドIPOが増加した背景としては、以下の点が考えられます。

① 経営者の視点

(ⅰ)上場準備期間が長期化するなか、創業メンバーなどの社員向けストックオプションを権利行使する機会を作り、リテンションを図りたい。

(ⅱ)IPOの目的として、資金調達の需要が大きくなく、株価評価を重視しないため、早期の上場を優先したい。

② 外部投資家(ファンド株主)の視点

(ⅰ)上場後に株価評価が高まることを期待し、一定期間の売却が制限されるロックアップ解除後の売却を想定している。

(ⅱ)投資先企業の成長性が鈍化しており、今後の株価水準が期待しづらいため、早期の新規上場を優先したい。

III.IPO事例にみられる最近の傾向

IPO事例(2023年および2024年)から3つの傾向がうかがえます。

① 大学および研究機関の要素技術を基にした研究開発型企業の増加

要素技術を事業化し、成長が期待されるスタートアップとして上場を果たし、投資家からも高い期待を受けている事例が増加しています。また、研究開発型のスタートアップは長期間にわたり赤字を継続するケースが目立っていますが、足元では、上場基準期もしくは上場申請期において黒字でのIPOを果たすバイオテクノロジー関連の企業も確認されています。

ⅰ)株式会社アストロスケールホールディングス(東証グロース)

スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービスをグローバルに展開。

ⅱ)株式会社QPS研究所(東証グロース)

九州大学発スタートアップ。小型 SAR 衛星の開発、製造、衛星画像データを販売を展開。

ⅲ)Heartseed株式会社(東証グロース)

慶應義塾大学発のスタートアップで、重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発を行う。

② 大企業からのカーブアウト等の組織再編型企業の増加

大企業における経営資源の再配置や企業価値の最大化を目指して、事業部門等をファンドへの売却などで外部に切り出し、独立した企業としてIPOを目指す事例が増加しています。

ⅰ)株式会社KOKUSAI ELECTRIC(東証プライム)

グループ再編の一環で、日立国際電気の半導体製造装置部門を米国の投資ファンドに売却。バッチ成膜装置で高い市場シェアをもつ。

ⅱ)楽天銀行株式会社(東証プライム)

2001年に設立された「イーバンク」を2009年に楽天グループが買収し、ネット専業銀行として1,600万を超える口座数を保有する。

ⅲ)株式会社シーユーシー(東証グロース)

エムスリーの子会社として設立され、数多くの事業買収により医療機関支援および居宅訪問看護事業などを国内外で展開する。

③ M&A戦略を活用して業容を拡大しているスタートアップの注目

非連続な成長を実現するために積極的にM&Aを活用し、IPOを果たし注目されています。

ⅰ)株式会社GENDA(東証グロース)

2018年の設立以来、上場前に11件のM&Aを実施し、ゲームセンター事業を核とするエンターテイメント企業として2023年7月に上場。上場後に15件を超えるM&Aを実施。

ⅱ)株式会社yutori(東証グロース)

ストリートブランドをはじめとしたアパレル商品の企画・開発・販売を展開。2020年にZOZOの傘下に入り複数のM&Aを実施、2023年12月の上場後も有力ブランドを買収。

ⅲ)Aiロボティクス株式会社(東証グロース)

独自のAIシステムを強みに、スキンケア商品や美容家電の企画・開発会社の買収により急成長を実現し2024年9月に上場。

今後も事業再編を目的とした大企業からカーブアウトした企業のIPOや、投資家からの注目が高い大学発をはじめとした研究開発型スタートアップについては比較的中規模から大型上場となる傾向があり、新規上場を契機に大きく成長を果たす企業が増加することが期待されます。

IV.非上場株式の流通市場の制度改革および動向

(1) 非上場株式の流通市場により成長企業を輩出する米国

米国をはじめとして中国、イギリス、ドイツ、インドなどの主要国は非上場株式の流通市場(セカンダリーマーケット)を上場市場とともに両輪として発展させ、グローバルで成長企業を多く輩出してきました。これは、非上場株式の保有者にも流動性がなければ、イノベーションや経済成長の担い手であるスタートアップが大きく育ちにくい、という背景があります。

米国では自社の成長段階や情報開示・流動性のレベルに応じて、自社株式の流通について上場市場、市場外の店頭取引、非上場株式マーケットプレイス等のなかで選択可能となっています。特に、レギュレーションDと呼ばれる、証券取引委員会(SEC)への登録届出を行わないまま一定の資産や資格などの要件を満たすプロ投資家である適格投資家(accredited investor)に対する株式等への投資勧誘を容認する制度が幅広い新規・成長企業によって活用され、IPOに至る前段階での大規模な資金調達を可能にしています。レギュレーションDに基づいて発行された株式等を適格投資家および機関投資家間で売買していることが非上場株式のセカンダリー市場を形成し拡大してきた経緯があります。

たとえば、非上場時のFacebook(2011年IPO、現Meta)やUber(2019年IPO)なども活発に取引されました。さらに、米国の著名な非上場企業(SpaceX、OpenAI等)は長期間に渡って非公開のまま、上場するマグニフィセント・セブン(米国株式市場を代表するビッグテック7社の総称)に匹敵する成長を遂げており、非上場株式市場でも高いパフォーマンスを実現しているため、投資家から新しい資産クラスとして注目を集めています。

日本においても金融・資本市場の活性化による「成長と分配の好循環」が提唱されるなか、非上場株式の取引を円滑化するための制度整備が進められています。その一環として、金融庁 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」は、2022年12月末に第二次中間整理を発表しました。第二次中間整理では、非上場株式の取引の円滑化のために、主に次の3つの意見が挙げられています。

①特定投資家に移行する範囲拡大

②非上場株式等の特定投資家向け勧誘制度の創設によるセカンダリー取引プラットフォームの構築

③ 非上場株式等の公正価値評価

これまで、日本の投資家は、非上場企業の情報入手や投資機会がほぼ存在せず、また転売時にもさまざまな規制があることから投資対象にはなりにくい側面がありました。そのため、株式投資型クラウドファンディング、エンジェル投資などの一部の小規模なもの、M&AやPEファンドによるトレードセールを除いて取引実態は乏しく、投資対象とならないのが実態でした。

また、VCは投資回収の機会がIPOもしくはトレードセールに限定されてきました。そのため、ネットIRR(内部収益率)を高めるに必然的に投資時のプレ・バリュエーションを抑えるバイアスが働くなど、評価額10億ドルを超えるユニコーンの成長を支えるのが難しい環境です。他方で、IPO時の時価総額は、米国、香港、シンガポールでは5億ドル以上がボーダーラインと言われるなか、日本は初値時価総額で100億円未満でも上場できる市場があるため、事業が成長過渡期の段階で十分な資金を調達できない上場を選択してしまう事例が散見されます。こうしたことも、これまで日本において非上場株式の流通規制の緩和を促す動きが高まってこなかった要因と考えられます。

(2)非上場株式の流通制度の整備

2020年10月に開始された金融審議会 市場制度ワーキング・グループ(WG)では、米国でリーマンショック以降に制度化された非上場株式の流通制度を参考に、非上場株式の流通制度に関する制度改正が議論されました。そして、2022年10月14日の本WG(第21回)において、成長資金の円滑な供給に関して議論され、スタートアップへの資金供給のインフラ整備に関する制度整備を下記のように推進していくことが公表されました。

(ⅰ)特定投資家制度の要件緩和と普及

これまで投資性金融資産が3億円以上で実名での登録義務を要していましたが、米国の私募市場におけるプロ投資家(自衛力認定投資家)制度を参考に、特定の知識経験(職業経験・保有資格等)を有する投資家の場合、年収基準の要件を1,000万円以上、または投資性金融資産あるいは純資産の要件を1億円以上に見直され、2022年7月1日に施行されました。

(ⅱ)J-Ships

「J-Ships」とは、証券会社を通じて、非上場企業の株式や投資信託等を特定投資家向けに発行・流通することを可能にする特定投資家向け銘柄制度です。この制度を活用し、証券会社がスタートアップの成長資金調達に際してさらなるサポートを行えるようになるとともに、適格機関投資家に該当しない大規模な投資家や、金融リテラシーが高く保有資産も十分な個人投資家等のリスク許容度の高い投資家に対して、リスクは高いものの成長性に期待できる商品への投資機会が提供しやすくなります。

本制度は日証協の自主規制規則(店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則)が2022年7月に施行され、J-Shipsが整備されたことで特定投資家私募制度のもとで、非上場株式について証券会社が個人の特定投資家に対しても投資勧誘が可能となりました。

こうしたなか、この制度を活用して、スタートアップが多額の資金調達を実施し、注目を集めています(図表5参照)。

図表5 J-Ships制度を活用して資金調達を実施したスタートアップ

| 会社名 | 事業内容 | 調達額 | 調達日 | 評価額 |

|---|---|---|---|---|

| 五常・アンド・カンパニー | アジア・アフリカの発展途上国でのマイクロファイナンス事業 | 50億円 | 2024年10月 | 1,200億円超 |

| NOT A HOTEL | 相互利用が可能なラグジュアリー別荘「NOT A HOTEL」を展開 | 44億円 | 2024年7月 | 400億円超 |

| TBM | プラスチックや紙の代替となる新素材製品の開発 | 非公開 | 2024年3月 | 1,360億円 |

出所:各社リリースを基にKPMG作成

(3)私設取引システム(PTS)での非上場株式等の規則制定

日本証券業協会(以下、「日証協」という)は2023年7月に新たに制定された自主規制規則「私設取引システムにおける非上場有価証券の取引等に関する規則」を施行しました。私設取引システム(以下、「PTS」という)とは証券会社(第一種金融商品取引業者)が金融庁の認可を受けて運営する電子取引システムで、金融商品取引所(証券取引所)が開設する市場と同じように多数の投資家が取引する株式等の有価証券売買注文のマッチング機能を担っています。

従来、国内PTSで取引される株式は、上場株式に限られてきました。しかし、2022年6月に公表された金融庁・金融審議会市場制度ワーキング・グループの「中間整理」では、スタートアップ・非上場企業への成長資金等の供給を円滑化するといった観点からPTSを通じた非上場株式のセカンダリー取引を円滑化することが提言され、この新規則が制定されました。

(ⅰ)非上場PTS規則の適用対象

新規則の適用を受けて非上場株式等を取引するPTSで取り扱うことのできる有価証券としては、①ブロックチェーン技術を用いて権利の移転が行われるトークン化有価証券(いわゆるセキュリティ・トークン)のうち株式や社債等がトークン化されたもの、②特定投資家向け有価証券である非上場株式や投資信託の2つです。

(ⅱ)非上場PTSに求められる情報開示等

非上場PTSの運営者となる証券会社に対しては、非上場PTSの運営業務に関する社内規則の制定や業務内容の公表が義務づけられるとともに、非上場PTSにおける取引対象となる非上場株式等について、発行者の財務状況や適時の情報提供を適正に行うための態勢整備状況等を含む適正性審査を行うことが求められています。

とりわけ重視されているのが、発行者による適時の情報提供です。トークン化有価証券の発行者については臨時報告書の提出が必要な場合の情報開示、特定投資家向け有価証券の発行者については公表した特定証券情報や発行者情報の訂正が必要となった場合等の情報開示が求められることが規定されています。さらに、非上場PTS運営会員は、過当取引や相場操縦行為等の不公正取引を防止する態勢を整備し、売買審査を行うことも求められます。

セカンダリ―での取引については、発行体に資金が入ることはありません。情報開示や譲渡制限がある株式のやり取りといったオペレーションの負担が大きくなると、セカンダリ―を活用するモチベーションも上がらなくなってくる可能性があるため、バランスを検討する必要はあります。

(ⅲ)日米の制度の違い

米国の適格投資家制度と日本の特定投資家制度との間には本質的な違いがあります。米国の適格投資家は、SEC規則に定められた要件を満たす個人や法人が一律に該当します。これに対して日本の特定投資家制度では、一定の要件を満たす個人が特定投資家としての取扱いを受けるためには、取引口座を有する証券会社に対して契約の種類ごと(たとえば株式取引、債券取引など)に申出を行い、当該証券会社の承認を得る必要があります。たとえば、甲証券会社での株式取引について特定投資家としての取扱いを受けているA氏が、乙証券会社での取引では一般投資家となるといった事象が発生します。なお、スタートアップ企業が自社の発行する株式への投資を個人投資家に対して直接勧誘する場合には、特定投資家制度の適用はありません。

この点は証券会社との取引関係から離れた一般的な要件が定められている米国のレギュレーションDにおける適格投資家と決定的に異なっています。つまり、米国では、レギュレーションDに示された適格投資家に対して、スタートアップ企業が直接出資を働きかけたとしても登録免除の対象となる私募であるとしてSECへの公募届出が不要となるのに対し、日本で特定投資家に移行できる要件を満たす個人に対してスタートアップ企業が直接株式の買付けを働きかければ、対象とする投資家の数が50人以上になる場合、有価証券届出書の提出を必要とする公募(募集または売出し)に該当してしまいます。

このため、スタートアップによる特定投資家向け有価証券の発行を通じた資金調達が拡大するかどうかは、ひとえに資金調達を支援する証券会社が法令上の要件を満たす個人顧客の特定投資家への移行を積極的に進めるかどうかにかかってるといえます。非上場PTSの取引拡大についても、特定投資家向け有価証券が資金調達手段としてどこまで広がりをみせるかによって左右されます。

(ⅳ)非上場PTSの規制緩和

これまで非上場PTSについて紹介してきましたが、金商法上PTSの運営に求められる認可の要件が厳しいことなどから、まだ実際に開設された国内事例はありません。そこで、2024年5月に金融商品取引法(以下、「金商法」という)の改正案が成立しました。今回の改正のなかでスタートアップ育成へ向けた非上場株式等の流通をめぐる規制についても下記の通り見直されました。

①特定投資家を対象とした非上場株式等の仲介業務に特化し、原則として金銭や有価証券の預託を受けない者について第一種金融商品取引業者(証券会社)の登録要件を緩和する

②取引規模の大きくない非上場PTSの運営を行う場合にはPTS認可の取得を求めない

すなわち、金融商品取引業の新たな業務の種別として非上場有価証券特例仲介等業務が設けられ、当該業務のみを行おうとする者に対しては自己資本比率規制、兼業規制、金融商品取引責任準備金の積み立て規制といった規制の適用を除外する登録要件の特例が定められました。また、非上場株式等のみを取扱いPTSの運営を安定的に行えなくなったとしても「多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる基準として政令で定められる基準以下」の売買高に留まるPTSについては、一般のPTS開設に必要な認可の取得は求められません。

(4) 規制緩和を受けた動向

2024年5月の改正金商法で非上場株式の流通規制が緩和されたことを契機に、国内スタートアップが非上場株式の流通基盤の構築に取り組んでいます。

まず、株主総会の運営支援を展開する株式会社スマートラウンドは野村ホールディングス株式会社、みずほ信託銀行株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社から出資を受け、2025年から非上場株式をオンラインで売買するサービスを新しく始める方針で、体制やセキュリティ技術などを検討しているようです。また、ストックオプションの付与や管理のクラウドサービスを展開するNstock株式会社はストックオプションの売買仲介ができるセカンダリー市場の立上げを計画しています。スタートアップの創業者や従業員がストックオプションを行使して得た非上場株式を現金化する際などの利用を想定しています。また、両社ともにオンライン上での相対での取引を検討しているといわれています。

ちなみに、米国では非上場株式のオンライン市場は複数あり、2013年に設立されたNASDAQ Private Marketsの取引規模は2023年末時点で累計500億ドルを超えて推移しており、世界的にもセカンダリー市場の売買高は増加しています。

今後もさらなる規制緩和が予想されるなか、取引に参加する投資家や発行企業の株式に対しては厳しい審査が求められます。非上場株式は投資詐欺の対象になってきた経緯があり、金融庁も新たな監督体制でネガティブな事例を未然に防ぐことが期待されます。

(5) IPOを目指すスタートアップへの影響

日本ではレイトステージの資金の出し手が乏しいと言われてきましたが、非上場株式の流通市場(セカンダリーマーケット)が整備されれば、スタートアップの資金調達や既存株主の株式譲渡の機会がより創出されます。より蓋然性の高い企業評価につながることで、適正な評価での追加の資金調達やIPOに寄与すると考えられます。

また、非上場株式の流動性が乏しいため、望まない小規模な上場を生み出している可能性も考えられます。創業メンバーに付与したストックオプションの権利行使期限が到来するために、IPOの時期を早める要因にもなっているかと推察されます。創業からIPOまでの期間も長期化していることもあり、従来の10年間の行使期間ではストックオプションがインセンティブとして機能しづらい場面が多いです。米国では優秀な学生が長期インターンで得たストックオプションをセカンダリーマーケットで売却し、奨学金を返す事例は珍しくありません。

中長期でみれば、大株主のファンドの償還期限を迎えるタイミングでEXITの機会を提供する、従業員向けのストックオプションの換金の手段を提供するといったことが可能になると、IPOの時期を発行体の意思で調整することが可能となる大きなメリットが生まれます。

国策でスタートアップへの投資を10倍にしていくという目標を掲げている以上は、投資家目線での課題解決が必要です。投資リターンが生まれかつ流動性を向上していくことは、国内のスタートアップ業界全体を大きくするうえで避けられないことであると言えそうです。

過去を振り返ると1961年に東京証券取引所に市場第二部が創設される以前は、国内でも証券会社が媒介となり市場外で非上場株式の流通を支えていました。代表的な事例として、1940年代に設立された東京通信工業株式会社(現 ソニーグループ株式会社)などが市場外の店頭取引で資金調達を行い、その後、世界的な企業に成長した歴史があります。

資金調達手段の多様化がユニコーンの創出だけではなく、日本のGDP成長に寄与することを願って今後の動向に期待したいです。

執筆者