在少子化與超高齡化社會風險交織下,台灣職場正面臨著缺工危機。而現今職場充斥著「草莓族」、「玻璃心」這些標籤時,這些真的代表 Z 世代的真實樣貌嗎?為深入了解 Z 世代(1997 年後出生)對職場的期待與挑戰,因此,進行「第一屆 DEI 友善職場意向大調查暨 eSg 人才培訓計畫」,由致伸科技與 SERT 社企基金共同推動,並由 KPMG 安侯永續、台灣浪潮協會、三人恆好有限公司、斜作股份有限公司、起源創意活動有限公司、AIESEC 國際經濟商管學生會台灣總會等跨領域團隊執行,攜手 20 位來自各大專院校的Z世代校園大使,向全職、兼職/工讀、創業、在學等 Z 世代一共蒐集了 518 份問卷、歷時三個月的深度對話與數據探索,集結發布我國第一份與 Z 世代共創、共編、共享的洞察報告。此報告於 2025 年 4 月 29 日於台北市青年局展演廳舉辦的「合作導向新職場論壇」中正式發表,用行動打破這些刻板印象。

Z 世代發聲:六大洞察展現新世代觀點

洞察一:痛恨被說草莓、躺平族,Z世代期待合作關係與自我價值被看見

首先,Z 世代最在意的是「價值被看見」,他們拒絕「草莓族」與「玻璃心」的標籤,更在乎心理安全感與被尊重的工作氛圍。調查當中 64.48% 的受訪者指出,來自主管的即時回饋與肯定,是激勵他們投入工作的最大動力,遠高於加薪與獎金的 4.44%。這不僅反映出他們對溝通透明與互動的渴望,也顯示 Z 世代視自己為職場中的「合作夥伴」,而非單向接受指令的角色。社團法人中華人力資源管理協會副理事長狄家葳表示,根據統計,Z 世代在台灣職場的人口比例將在五年內達到三成。對於管理者來說,過去可以少用這個族群,但未來則必須與他們共事。如果秉持「沒有用不好的員工,只有不會用的企業」的態度,我們就要積極了解他們的特質,善用他們的優勢。

洞察二:期待目標明確、直接討論、有來有往的職場合作模式

對於所有年資的 Z 世代而言,在期待獲得回饋與肯定的排序中,以「來自主管的直接回饋和讚賞」是最受Z世代重視的回饋類型。這顯示 Z 世代渴望得到及時、明確的肯定和指導,有助於他們了解自身的工作表現,並找到改進的方向。雖然直接回饋在各個年資層級都最重要,但隨著年資的增長,Z 世代對同事認可的重視程度略有下降,而對「看到自己的工作成果對公司有貢獻」的重視程度則略有上升。這可能反映了隨著工作經驗的積累,Z 世代更關注自身的工作價值和對公司的貢獻。學習家有限公司創辦人羊正鈺則分享,職場畢竟不同於交友和生活圈,工作中接觸的各種利害關係人通常也沒有義務要提供「情緒價值」,所以如何在過程中學會「肯定自己」和找到「多元的成就感」也就顯得更關鍵。

洞察三:有競爭性的薪資是基本盤,個人發展機會、工作與生活平衡是決勝關鍵

薪資雖然重要,但 Z 世代更重視「工作與生活的平衡」。52.32% 的受訪者將有競爭力的薪資列為首要考量,同時有超過三成的聲音關注彈性工時、遠距辦公及個人成長空間。School28 社會創新人才學校育成經理史惟中分享,作為負責人才培育與發展的 Z 世代工作者,我的觀察和報告洞察高度契合,Z 世代並不迷戀高薪,而是期待在生活與工作的平衡中獲得「掌控感」。我們在工作設計上,要更注重彈性、個人成長支持,可「預期」的生活節奏。近年有觀察到,組織若能提供靈活的工時制度、不怕年輕夥伴轉職,反而鼓勵自我探索,會大幅提升Z世代對組織的信任感與投入程度。

洞察四:留任及離職的考量因素趨於全面,在乎自身價值及公司前景

企業文化與價值觀成為 Z 世代選擇公司的關鍵因素。比起光鮮亮麗的品牌,Z 世代更傾向於加入重視 ESG 與 DEI、擁有長遠發展願景的企業。他們渴望在符合自身理念的環境中,找到歸屬感與成就感。

此外,Z 世代對於領導風格有著明確偏好。他們期待的是民主型、協調型與前導型的管理方式,強調目標清晰、雙向討論與情感連結,排斥過去威權式的高壓管理。致伸科技股份有限公司人資長薛雅齡也分享:「站在人資的角度,我想給Z世代一個務實的建議:理想很重要,但讓它真正發揮影響力,需要你在職場中練習『先理解,再表達』。先聽清楚對方的期待與資源限制,是對團隊的尊重,也是讓你觀點更有說服力的關鍵。別急著證明自己對,先用行動累積信任,用合作換取空間,當你願意走進制度參與,不只是站在場外評論,你會成為真正被需要、也能推動改變的那個人。這就是從職場新鮮人走向關鍵影響者的轉捩點。」

洞察五:短期焦慮與長期隱憂並存的世代,趨向在生活中實踐永續行動

Z 世代在短期和長期風險憂慮均以「國際或區域政治關係惡化」、「通貨膨脹」穩坐前兩名。值得注意的是,短期風險的第三名為「金融系統失靈」,長期則轉變為「極端氣候災害頻傳」,顯示青年雖認知到氣候風險的重要性,但並不將其視為當下最急迫的個人焦慮來源。身為 Z 世代的社團法人台灣浪潮協會理事長黃琢允也坦言:「青年對於世界所承接的風險與債務,有著深刻的無力感。當代的社會責任和倫理不應只關注即時成果,而必須回應時間縱深下的傷痕與責任。在此大聲疾呼,我們不應只有要治理風險,更要修復失能的代際關係與公共信任,唯有如此,我們才能從「誰造成問題」的指責邏輯,走向「誰能共同承擔」的協作想像。」

洞察六:永續發展事在人為!強化社會韌性,扭轉結構困境

調查顯示,「經濟風險」成為跨學科一致認知的最大共同點。無論是教育、社會科學、資訊工程,抑或農業醫療領域,「國際或區域政治關係惡化」與「通貨膨脹」幾乎穩居各群體排名前二,顯示青年世代對全球政經不穩定的風險辨識力已全面開展,特別是在多重危機交織的世界脈絡中,這些風險不再是抽象議題,而是深切影響其生活與未來規劃的現實壓力。值得注意的是「社會風險」的穿透性也非常強,如「社會對立」、「心理健康惡化」、「勞動條件惡化」等,頻繁出現在前五名內,特別在人文社科、教育與醫療領域尤為明顯。這顯示青年感受到的不僅是外部結構崩解,更有來自人際關係、情緒健康、社會安全感崩解的壓力。KPMG 安侯永續社會影響力及永續創新服務團隊副總經理侯家楷指出,Z 世代正以社群連結、心理支持等方式回應全球的不確定性,這與過去強調制度改革或政策倡議的宏觀策略不同。這種以人際關係與社會性議題為核心的行動方式,不僅展現出Z世代對永續發展的嶄新詮釋,也更精準地呼應了IDG(內在發展目標)所強調的價值。Z世代透過可及的行動半徑實踐屬於自己的永續路徑,提醒我們永續發展不只是數據與制度的改變,更是信任與共感的建構過程。企業與社會應共同創造讓Z世代參與、發聲與實踐的場域,這將成為推動下一階段社會轉型的關鍵力量。

Z世代心聲:「我們渴望被理解,而非被定義」

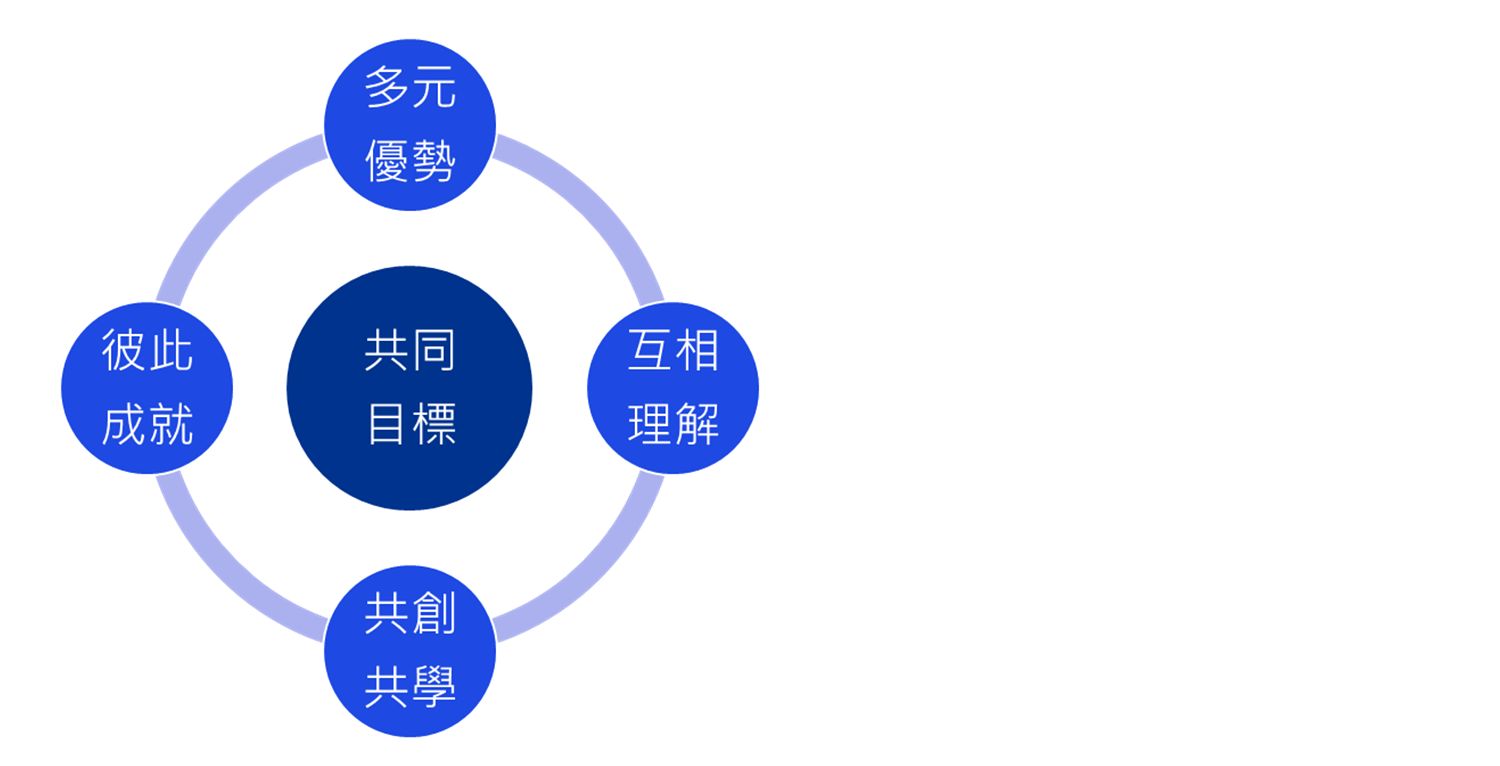

KPMG 安侯永續董事總經理黃正忠指出:「我們沒有太多時間可以浪費在世代的摩擦上,所以世代議題是假議題,唯有合作才是真,期待我們都能找到永續發展的下一步。」此觀點將焦點從「如何協作」轉向「共同打造」的合作心態。為此,KPMG 提出「合作導向職場架構Partnership-Oriented Workplace (POW)」,倡議建立以合作為核心的職場文化,為企業與 Z 世代之間搭建起理解與合作的橋樑,讓不同世代攜手打造理想的職場與社會,共同邁向永續未來。

跨世代合作的新解方:打造合作導向職場

此架構以終為始設立共同目標,透過「建立認知」橫縱不同維度的視角(個人、團隊、組織、產業),彼此開啟對話機會、弭平主觀意識的落差,再「塑造行為」重構心態及行為準則、互補協作,最終達到發揮跨世代間的綜效。

POW合作導向職場架構

首先,透過「建立目標願景畫布」與「舉辦團隊共識營」,協助不同世代共同描繪理想職場藍圖,建立一致的目標與價值認同,避免因資歷或世代差異造成分工失衡。其次,導入「雙向對話與心理安全機制」,透過定期 Check-in 與焦點對話,營造透明溝通、彼此尊重的職場氛圍,讓即時回饋成為日常文化。此外,POW 鼓勵企業推動「影子共學日」與「雙向導師制」,打破階層與年資的限制,促進主管與年輕同仁之間的互學互信。藉由角色交換與領域專長的分享,讓每位成員都能在團隊中找到自己的價值定位,進一步強化跨世代的協作默契。

期待藉由此次調查號召各界關注跨世代以合作導向持續深化相關討論,並攜手發展創新的回應策略,共同打造更具包容性的友善職場!

【關於本調查】

本調查自 113 年 12 月至 114 年 01 月,由 20 位 Z 世代校園大使向 Z 世代同儕、學長姐進行問卷發放,共 518 份填答,64.2% 為生理女性,33.9% 為生理男性,3 成就業、近 4 成在學、3 成有打工經驗,商管背景佔了填答者的 31.6%,其次為社會科學、藝術人文領域。

詳細《GenZ職場態度洞察報告》可於此處下載:https://forms.office.com/e/Nb9NdjB2kU

李若寧

安侯永續發展顧問股份有限公司

經理

張凱柔

安侯永續發展顧問股份有限公司

副理

張嘉玲

安侯永續發展顧問股份有限公司

研究員