우리 기업, 어떤 준비 필요할까?

미국과 일본, 유럽 등 주요국이 가상자산을 제도권 내에서 관리하는 방향으로 정책을 조정함에 따라, 기관투자자의 가상자산 시장 진입이 확대되고 있다. 우리나라 역시 새 정부 출범과 더불어 가상자산의 제도권 편입과 시장 활성화에 대한 기대감이 고조되고 있다. 이번 호에서는 전문가를 통해 우리 기업들이 이러한 흐름에 발맞춰 준비해야 할 방안에 대해 모색해 본다.

Q. 주요 국가들의 가상자산 시장은 어떠한가요?

미국, 일본, 유럽 등 주요국이 가상자산을 제도권 내에서 관리하는 방향으로 정책을 조정하며 기관투자자의 가상자산 시장 진입이 확대되고 있습니다. 특히 미국에서 2024년 1월 현물 비트코인 ETF 승인으로 기관투자자의 가상자산 투자가 크게 증가한 데 이어 트럼프 정부에서는 가상자산 산업의 전략적 육성을 추진 중입니다.

미국 달러 등과 1대 1로 가치가 연동되는 스테이블 코인의 발행자 요건, 준비금 보유 및 별도 외부 회계감사 의무화 등을 골자로 한 연방 법률인 지니어스법(GENIUS Act)은 6월 17일 미국 상원을 통과해 입법 가능성이 높아지고 있습니다.

이러한 흐름에 따라 최근 글로벌 기업들은 신규 사업부터 사업 확장의 모멘텀으로 가상자산을 전략적으로 활용 중입니다. 소프트웨어 기업인 스트래티지(구 마이크로스트래티지)는 2020년 8월부터 비트코인을 매수해 미국 상장법인 중 가장 많은 비트코인을 보유한 투자회사로 변모했고, 고객이 위탁한 가상자산을 금융회사 대차대조표 상 부채로 기입하도록 한 SAB121 폐지로 JP 모건 등 미국 대형 금융사는 가상자산 수탁 서비스를 강화하고 있습니다.

한편 가상자산 시장의 기관 투자자 진입 가능성에 주목한 미국 최대 가상자산거래소 코인베이스는 2018년도부터 기관 대상 가상자산 서비스를 출시하고, 스테이블코인 수익 등 구독과 서비스 사업 비중은 2020년 4.0%(4,500만 달러)에서 2024년 37%(23억 달러)로 수익 다각화에 성공했습니다. 미국 결제기업 스트라이프는 스테이블코인 결제 플랫폼 브릿지(2024년 10월)과 지급 인프라 개발사 프리비(2025년 6월)를 인수하고, 페이팔은 자체 출시한 스테이블코인 페이팔달러(PYUSD)를 국제 송금 서비스 숨(Xoom)에 도입하기로 결정하는 등 관련 사업을 확대하고 있습니다.

Q. 현재 우리나라의 가상자산 시장은 어떠한가요?

새 정부의 출범과 더불어 가상자산의 제도권 편입과 시장 활성화에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 새 정부에서는 ➊2단계 가상자산 업권법 제정 등 디지털자산 생태계 정비와 산업 육성, ➋비트코인 현물 ETF·원화 스테이블코인 발행/유통 등 가상자산/연계상품 제도화 및 안전한 투자 기회 보장, ➌토큰증권 법제화와 사업 기회 활성화 등의 공약을 내세웠습니다. 지난 6월 10일 디지털자산에 대한 포괄적인 일반법으로 디지털자산 정의 명확화, 업종별 진입·행위 규제, 공시 의무 및 원화 기반 스테이블코인 허용 등을 골자로 한 ‘디지털자산기본법(안)’이 발의되면서 입법 논의가 본격화될 것으로 보입니다. 특히, ‘법인의 가상자산시장 참여 로드맵’ 중 첫 번째 단계로서 비영리법인·가상자산거래소의 가상자산 매도가 6월 1일부로 허용된 데 이어 하반기 2단계로서 금융회사를 제외한 상장법인과 기관투자자의 투자·재무 목적 가상자산 매매가 허용될 방침임에 따라 이에 대한 기업의 준비도 빠르게 이뤄질 것으로 예상됩니다.

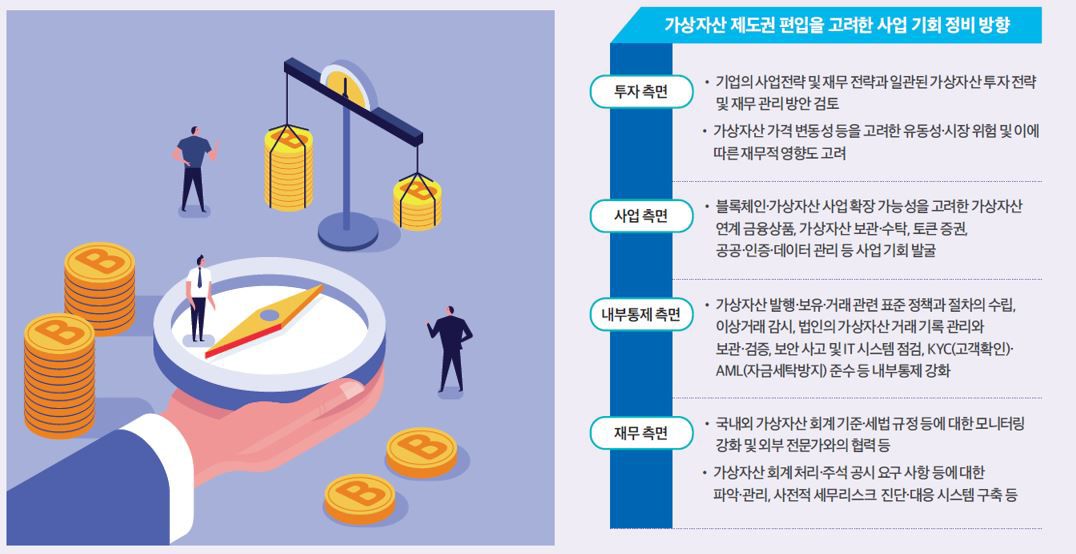

Q. 그렇다면 기업들은 어떤 준비가 필요할까요?

가상자산을 둘러싼 국내 정책 기조와 산업 지형의 변화에 대비해 기업들은 재무·투자 전략이자 사업 전략의 일환으로 가상자산 활용을 선제적으로 준비할 필요가 있습니다. 첫째, 투자 측면에서는 기업의 사업전략 및 재무 전략과 일관된 가상자산 투자 전략 및 재무 관리 방안을 검토해야 합니다. 이 때 높은 가격 변동성에 따른 유동성 위험이나 시장 충격 등에 따른 재무적 영향도를 고려해야 합니다.

둘째, 사업 측면으로는 국내에서 블록체인·가상자산 사업의 확장 가능성이 높아지는 만큼, 금융·결제, 가상자산 보관·수탁, 토큰 증권, 공공·인증·데이터 관리 등 다양한 영역에서 혁신적이고 성장가능성이 높은 사업 기회를 적극 모색해야 합니다.

셋째, 리스크 관리를 위해 내부 통제 체계를 강화해야 합니다. 가상자산 발행·보유·거래에 필요한 표준 정책과 절차의 수립, 불공정거래·내부자거래 등 이상거래 감시, 법인의 가상자산 거래 기록 관리와 보관·검증, 보안 사고 및 IT 시스템 점검, KYC(고객확인)·AML(자금세탁방지) 준수, 월렛 등 자산 보관·접근 통제 등 내부통제 강화와 리스크 관리에 만전을 기할 필요가 있습니다.

넷째, 재무 측면에서는 가상자산 회계기준과 세법 규정 등을 모니터링하고 내부 역량 제고 및 외부 전문가와의 협력 등 다양한 대응 전략이 필요합니다. 가상자산 거래가 기업 회계에 미치는 영향이 커짐에 따라 정부는 2023년 말 「가상자산 회계처리 감독지침」 및 주석공시 모범사례를 발표했고, 금융감독원은 2024년 6월 가상자산 회계처리 문제를 중점심사 이슈로 선정했습니다. 국내외 모두 가상자산 관련 회계처리의 투명성과 일관성을 강조하며, 향후 가상자산 과세를 위한 규제 정비와 국제적 공조도 전망됩니다. 이에 법인 유형별 가상자산 보유 목적·유형 등에 따른 가상자산 활동에 대한 부기와 공정가치 산정, 주석 공시 요구 사항 등에 대한 파악·관리, 사전적 세무상 위험 요소 진단과 대응을 위한 시스템 등을 마련해야 합니다.

<이 칼럼은 지난 5월 21일 게재된 한경 CFO Insight ‘국내 가상자산의 제도권 편입 기대···기업의 선제적 준비 사항과 대응 방안은?’ 기고문을 바탕으로 정리되었습니다.>

Tel. 02-2112-0304

E-mail. sungbaepark@kr.kpmg.com